歷史

歷聞世代宗親長幼,生死葬祭於後,嘗聞古人而言曰鬼神之為德也,其盛矣乎,迄今有由來矣。然而有祖宗之為先也,則派其宗支而子孫之於後也,亦尊其昭穆而始終如一者,即祀祖亦先於前,而葬祭亦裕於後者矣。死之有墓也,如生之有室,家之有譜也,猶國之有史也。墓不飾則遺骸莫安,譜之不修則世系罔辨,故孔子封墓崇四尺表之作譜坊,於舊川有宗法之論,朱子有墓葬祭之言,墓譜之重也,由來尚矣。然而非墓何以識墓識譜,由此觀之家中族中,非譜何以知祖宗根源如何,二者又有恆有所倚,所以古人族中或修墓,都在於墓下建亭藏之。如蘇氏修族譜,建亭作文以記之,可見也,墓與譜並不重哉?

我始祖正奏公也,公在閩晉江人也。昔宋時,官拜榮祿大夫,播遷後修改,始祖登升銀青光祿大夫。始祖正奏公也,公號毓秀,(閩江)福建省晉江縣瓦裂巷,公系登南宋正春科賜進士,官拜授誥銀青光祿大夫,尚書左仆,遷廣東之南,因擇古乾水縣城東,正是嶺頭坡,始祖卜居故址也。而有磨刀石田為記,今名沙帽田是也,長子後孫分居東橋等處,次子後孫分居南橋等處。本族各房裔孫,散居高雷廉瓊各州府縣,俱是始祖正奏公之後裔孫也,皆同一本宗親。

始祖安葬在三合鯉魚墩,後被海盜毀壞,至大清乾隆二十九年歲次甲申十二月初七子時重修,坐壬向丙兼亥巳,築灰墓立碑為記。又至道光癸卯年孟冬月再重修,坐亥向巳加壬丙。又民國三十二年歲次癸未辛酉月十二日辰時重修,坐壬向丙兼亥巳,築灰墓立碑為記。

起源時間

建造全氏大宗祠,在大清乾隆二十八年後,宗祠被颱風吹倒崩,所修建造。因捐丁不足,後合族紳耆會議,各房若有捐款十千錢,每年祭掃胙胙面以他饌飼。於是重建造大宗祠在東橋下坡坐壬向丙兼亥巳,又大清道光丙子年丙申月甲子日辛未時重修始祖祠。正奏公登升南宋賜進士,官拜銀青光祿大夫,尚書左僕射,尚即系左宰相之官職也。

始祖墓墳結穴格局開大族。我太始祖正奏公,所葬三合鯉魚墩之穴,坐壬向丙兼亥巳,壬龍入首,後枕頭三台案,飛鵝前面三台之案,峰與四方嶺對面,金榜題名,揭起科甲臨門,山拱水潮,以雞籠山為羅星,總關水口,收全廉化遂三縣之水,海水洋洋,潮來面前案堂,開大族,子孫蟄蟄兮,而眾多子孫富貴榮昌,發財千萬貫,始祖墓穴之地,其形似一條鯉魚散蛋發子,故鯉魚之多子,系始祖孫子而余盛,皆由出始祖所葬鯉魚之地也。

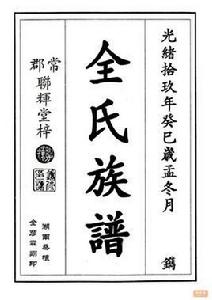

參天之樹,必有其根;環山之水,必有其源。何故撰譜?吾以為其首要在於序昭穆,考世系,序長幼,別親疏,明本源,以傳後世。譜之存,當普傳於吾族,承先啟後,後世續而修之,必定昭穆,列長幼,旌孝節,表美德,錄賢賢,書貴貴,補遺亡也。然譜之修,有關風教,管攝人心,愛族睦親,孝悌禮義,顏氏家訓,方能衣冠環集。

發展趨勢

稽之吾高雷廉瓊諸全氏,百裔同出一祖,千葉同出一枝。始祖正奏公自宋末入粵,子孫繁衍已三十代余。全氏以前世居福建省泉州晉江縣瓦裂巷先代有記。太始祖諱正奏公,也公毓秀,登科南宋進士及第,官拜榮祿大夫,播遷後修改,詰授銀青光祿大夫。正奏公由南宋末年卜居廣東省高州府石城縣城南之東橋村,為入粵之始祖也。正奏公,妣洪氏,生二子,長居士,次教諭,二公分居遷移其地,望建橋以東南取名,長子及後子孫宅今廉江市良垌鎮東橋村,次子至元卜居廉江市良垌鎮南橋村,兩房歷經宋元明清,支派蕃衍,脈分高州、茂名、化州、電白、廉江、遂溪、麻章、海南、北海、新加坡、馬來西亞等不能悉錄。自正奏公以下續後孝子賢孫,才質雖平,然有明間三名科第慶同堂,即東橋通公癸卯科舉人,南橋有志公戊子科舉人,州地節公辛酉科舉人,既而繼有貢監庠生,司職雖小,繩武仕途未曾遏止,也幸各州府縣誌俱有載之。明時吾族文脈大興,民辦學宮,立教興族,培育仕子,一時高雷各宗支貢監庠生皆出自石城,為石邑之望族也。明萬曆間,東橋若彝公倡議重修學宮,始創大宗祠,以會聚眾子孫共達誠於一堂,雖宗同派異,然血脈相連,乃吾族之紐帶也。至清乾隆年間,由知縣倡議,吾族集資建成東橋石橋,情牽鯉魚,脈系各宗,造福黎民。橋頭側文峰筆聳,塔鎮大地,風調雨順,招文引祿,鯉躍龍門,與吾族興旺共榮。

吾族自宋末至今,七百年有餘,世澤流長,後裔居所不一,散處殊多,吾雖不能一一悉錄之,幸有生之,將逐一補上。吾以上之所書陋語,自愧才疏學淺,拙筆如此。資料粗略,願後之有志者,增而詳之,是所願望也。此書之,以申孝思而已。