基本介紹

人本主義理論

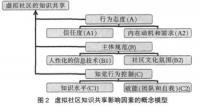

人本主義理論馬斯洛認為人類行為的心理驅力不是性本能,而是人的需要,他將其分為兩大類、七個層次、好像一座金字塔,由下而上依次是生理需要、安全需要,歸屬與愛的需要,尊重的需要,認識需要,審美需要、自我實現需要。人在滿足高一層次的需要之前,至少必須先部分滿足低一層次的需要。第一類需要屬於缺失需要,可到起匱乏性動機,為人與動物所共有,一旦得到滿足,緊張消除,興奮降低,便失去動機。第二類需要屬於

生長需要,可產生成長性動機,為人類所特有,是一種超越了生存滿足之後,發自內心的渴求發展和實現自身潛能的需要。滿足了這種需要個體才能進入心理的自由狀態,體現人的本質和價值,產生深刻的幸福感,馬斯洛稱之為“頂峰體驗”。馬斯洛認為人類共有真、善、美、正義、歡樂等內在本性,具有共同的價值觀和道德標準,達到人的自我實現關鍵在於改善人的“自知”或自我意識,使人認識到自我的內在潛能或價值,人本主義心理學就是促進人的自我實現。

自我理論

人本主義理論

人本主義理論剛出生的嬰兒並沒有自我的概念,隨著他(她)與他人、環境的相互作用,他(她)開始慢慢地把自己與非自己區分開來。當最初的自我概念形成之後,人的自我實現趨向開始激活,在自我實現這一股動力的驅動下,兒童在環境中進行各種嘗試活動並產生出大量的經驗。通過機體自動的估價過程,有些經驗會使他感到滿足、愉快,有些即相反,滿足愉快的經驗會使兒童尋求保持、再現,不滿足、不愉快的經驗會使兒童盡力迥避。在孩子尋求積極的經驗中,有一種是受他人的關懷而產生的體驗,還有一種是受到他人尊重而產生的體驗,不幸的是兒童這種受關懷尊重需要的滿足完全取決於他人,他人(包括父母)是根據兒童的行為是否符合其價值標準,行為標準來決定是否給予關懷和尊重,所以說他人的關懷與尊重是有條件的,這些條件體現著父母和社會的價值觀,羅傑斯稱這種條件為價值條件,兒童不斷通過自己的行為體驗到這些價值條件,會不自覺地將這些本屬於父母或他人的價值觀念內化,變成自我結構的一部分,漸漸地兒童被迫放棄按自身機體估價過程去評價經驗,變成用自我中內化了的社會的價值規範去評價經驗,這樣兒童的自我和經驗之間就發生了異化,當經驗與自我之間存在衝突時,個體就會預感到自我受到威脅,因而產生焦慮。預感到經驗與自我不一致時,個體會運用防禦機制(歪曲、否認、選擇性知覺)來對經驗進行加工,使之在意識水平上達到與自我相一致。如果防禦成功,個體就不會出現適應障礙,若防禦失敗就會出現心理適應障礙,羅傑斯的以人為中心的治療目標是將原本不屬於自己的是經內化而成的自我部分去除掉,找回屬於他自己的思想情感和行為模式,用羅傑斯的話說“變回自己”“從面具後面走出來”,只有這樣的人才能充分發揮個人的機能。人本主義的實質就是讓人領悟自己的本性,不再倚重外來的價值觀念,讓人重新信賴、依靠機體估價過程來處理經驗,消除外界環境通過內化而強加給他的價值觀,讓人可以自由表達自己的思想和感情,由性的健康發展。

社會影響

人本主義強調愛、創造性、自我表現、自主性、責任心等心理品質和人格特徵的培育,對現代教育產生了深刻的影響。馬斯洛作為人本主義心理學的創始人,充分肯定人的尊嚴和價值,積極倡導人的潛能的實現。另一位重要代表人物羅傑斯,同樣強調人的自我表現、情感與主體性接納。他認為教育的目標是要培養健全的人格,必須創造出一個積極的成長環境。

教學目的

人本主義教學思想關注的不僅是教學中認知的發展,更關注教學中學生情感、興趣、動機的發展規律,“注重對學生內在心理世界的了解,以順應學生的興趣、需要、經驗以及個性差異,達到開發學生的潛能、激發起其認知與情感的相互作用,重視創造能力、認知、動機、情感等心理方面對行為的制約作用。”

人本主義心理學家

該學派的主要代表人物是馬斯洛(1908~1970)和羅傑斯(1902~1987)。馬斯洛的主要觀點:對人類的基本需要進行了研究和分類,將之與動物的本能加以區別,提出人的需要是分層次發展的;他按照追求目標和滿足對象的不同把人的各種需要從低到高安排在一個層次序列的系統中,最低級的需要是生理的需要,這是人所感到要優先滿足的需要。羅傑斯的主要觀點:在心理治療實踐和心理學理論研究中發展出人格的“自我理論”,並倡導了“患者中心療法”的心理治療方法。人類有一種天生的“自我實現”的動機,即一個人發展、擴充和成熟的趨力,它是一個人最大限度地實現自身各種潛能的趨向。

1.馬斯洛

亞伯拉罕·馬斯洛(Abraham Maslow,1908年4月1日-1970年6月8日),美國人本主義心理學家創始人,以需求層次理論(Need-hierarchy theory)最為人熟悉。亞伯拉罕·馬斯洛是一個空想家,有夢想的人,他不怕犯錯誤,但這就是他的理論可以影響心理學的主要原因之一。

馬斯洛生於紐約布魯克林,是俄國猶太移民的孩子,七個孩子中最大的一個。他的父母未受過教育,但他們堅持讓他學習法律。起初他滿足他們的願望進入紐約市立學院,但三個學期以後他轉到康乃爾大學,又回到紐約市立學院。結婚以後,他搬到威斯康辛,在威斯康辛大學取得文學士(1930年)、文學碩士(1931年)和哲學博士(1934年)學位。在威斯康辛,馬斯洛與以研究羅猴和依戀行為知名的哈里·哈洛(Harry Harlow)一起研究。畢業一年以後,馬斯洛回到紐約,在哥倫比亞大學和愛德華·桑代克一起工作。

馬斯洛開始在布魯克林學院全職工作。這段時間他遇到許多拔尖的歐洲心理學家,包括埃爾怫雷德·阿德勒(Alfred Adler)和弗洛姆(Erich Fromm)。1951年,馬斯洛成為布蘭迪斯大學心理學系主任,開始理論研究。他遇到Kurt Goldstein,啟發他產生自我實現思想的人。1968年,他當選為美國心理學會主席。

退休後去了加州。1970年因心臟病於該處去世。他死的時候只有62歲。

著名哲學家尼采有一句警世格言——成為你自己!馬斯洛在自己漫長的生命歷程中,不僅將畢生精力致力於此,更以獨特的人格魅力證明了這一思想,成功地樹立了一個具有開創性的形象。《紐約時報》評論說:"馬斯洛心理學是人類了解自己過程中的一塊里程碑"。還有人這樣評價他:"正是由於馬斯洛的存在,做人才被看成是一件有希望的好事情。在這個紛亂動盪的世界裡,他看到了光明與前途,他把這一切與我們一起分享。"的確,弗洛伊德為我們提供了心理學病態的一半,而馬斯洛則將健康的那一半補充完整。

2.羅傑斯

Carl Rogers:羅傑斯(1902-1987),美國心理學家,人本主義心理學的主要代表人物之一。從事心理諮詢和治療的實踐與研究,並因“以當事人為中心”的心理治療方法而馳名。1947年當選為美國心理學會主席,1956年獲美國心理學會頒發的傑出科學貢獻獎。

在1927年以來的半個多世紀中,羅傑斯主要從事諮詢和心理治療的時間和研究。他以首倡患者中心治療而馳名。他還在心理治療的實踐基礎上,提出了關於人格的“自我理論”,並把這個理論推廣到教育改革和其他人際關係的一般領域中。1956年,他提出心理治療客觀化的新方法,並因此獲得美國心理學會的卓越科學貢獻獎。1972年,又獲美國心理學會卓越專業貢獻獎。

他的理論觀點與當代行為主義形成了鮮明的對比。1956年,羅傑斯與斯金納共同署名發表了一篇題為"有關人類行為控制的若干問題---一篇專題討論文章"的爭議文章,載於美國《科學》雜誌上。該文就人本主義和行為主義在心理學若干基本理論問題上的分歧進行了深入的論述,闡明了人本主義心理學觀點,表現出作者對人類自我實現潛能、人的積極自主性的堅信。

羅傑斯認為心理學應著重研究人的價值和人格發展,他們既反對S.弗洛伊德的精神分析把意識經驗還原為基本驅力或防禦機制,又反對行為把意識看作是行為的副現象。關於人的價值問題,人本主義心理學家大都同意柏拉圖和盧梭的理想主義觀點,認為人的本性是善良的,惡是環境影響下的派生現象,因而人是可以通過教育提高的,理想社會是可能的。在心理學的基本理論和方法論方面,他們繼承了19世紀末W.狄爾泰和M.韋特海默的傳統,主張正確對待心理學研究對象的特殊性,反對用原子物理學和動物心理學的原理和方法研究人類心理,主張以整體論取代還原論。

3.柯克·施奈德

柯克•施奈德博士(Dr. KIRK J. SCHNEIDER) :美國執業臨床心理學家,當代人本主義心理學的首要代言人。施奈德博士是人本心理學雜誌的現任編輯,存在-人本主義學院副院長,賽布魯克大學、加利福尼亞整合研究學院和超個人心理學院的兼職教師。他同時也是美國心理學會人本主義分會、臨床分會和獨立開業分會的成員。 施奈德博士曾經出版並發表過100多篇文章並創作編輯了八本著作。2004年施奈德博士被美國心理學會人本主義心理學分會授予羅•洛梅人本主義 新領域傑出和獨立追求獎。最近,施奈德博士還為美國心理學會“前行中的心理治療”系列視頻錄製了存在主義心理治療的章節。

馬克•楊博士(Mark Yang):博士是美國執業臨床心理學家,直面存在-人本國際心理學院的聯合創始人並擔任總監 。直面存在-人本國際心理學院的使命是推廣存在-人本心理學並為亞洲從事心理治療工作的專業人士提供諮詢和治療技術的培訓。楊博士是加里福尼亞專業心理學院香港校區博士研究生的兼職教師和臨床督導,多年來一直在香港和大陸從事人本-存在主義心理治療的培訓和督導。楊博士的主要研究和實踐領域包括存在主義心理學、個人和團體心理治療、悲痛和哀傷輔導、臨床實踐中的法律和倫理以及跨文化心理學。楊博士出生於台灣,九歲時隨家人移居美國。

4.羅洛·梅

羅洛·梅(英語:Rollo May,1909年4月21日-1994年10月22日),美國存在主義心理學家。是以存在主義哲學思想為基礎的人本主義心理學家,也是存在心理治療的代表之一。他在1969年期間撰寫了具有影響力的書《愛與意志》。他經常被和人本主義心理學與存在主義哲學聯繫在一起。梅是神學家保羅·田立克的一位親密朋友。羅洛·梅的作品包括《愛與意志》和《創造的勇氣》,後者的題目紀念了田立克的《存在的勇氣》。

5.霍夫曼

路易斯•霍夫曼博士(Dr. Louis Hoffman):賽布魯克大學執行委員會委員,兼任意識與靈性項目組主席,美國人本主義心理學會(美國心理學會32分會)當選主席。路易斯•霍夫曼服務於《人本主義心理學》、《雙面神》和《心理評論:美國心理協會評論手冊》等雜誌的編委會。作為一位高產的作者,他不但在多家雜誌上發表過署名文章,更著有五本著作,其中包括《存在主義心理學:東方與西方的對話》。除學術工作以外,霍夫曼博士在其職業生涯中持續從事心理實踐工作,包括心理諮詢以及為諮詢師提供督導。其他專注領域:詩歌與藝術,這不僅是他整合到個人專業實踐中的內容,也是他個人生命的重要部分。他有詩作出版,並且經常將詩歌整合進教學和臨場工作。霍夫曼博士和他的妻子、三個兒子以及他的狗生活在加州的舊金山地區,他們是霍夫曼個人創造性工作的重要靈感。

6.理察

理察•巴格迪爾博士(Dr. Richard Bargdill):弗吉利亞聯邦大學心理學助理教授,位於美國弗吉利亞州里奇蒙市。他曾在賓夕法尼亞州聖弗蘭西斯大學執教10年。巴格迪爾於匹茲堡市凱迪那大學的存在主義-現象學的心理學課程獲得臨床心理學博士學位。他曾發表過的論文涉及的主題有:深度厭倦、命運和注定、個人意義與創造力等。巴格迪爾博士目前為人本主義心理學會(美國心理學會第32分會)執行委員會會員主席。此外,巴格迪爾博士憑藉他的短詩和視覺藝術作品而榮獲多項殊榮。2009年,他的雕塑“我是一棵每天被砍伐的樹”榮獲賓夕法尼亞洲際展覽第一名。