中亞陝西村

中亞哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國交界處,居住著一群特殊的居民———黃皮膚黑頭髮,講著地道的陝西方言。他們稱呼政府部門為衙門,稱呼幹部為衙役,把飛機叫風船。村內的兒歌“月亮月亮漸漸高,騎白馬帶腰刀……”已經唱了百餘年,秦腔仍是村內人的傳統項目。他們居住的地方被統稱為“陝西村”。

歷史

120年前,一支陝甘回亂殘兵害怕報復逃離國境,進入蘇俄境內,這支衣衫襤褸的隊伍奇蹟般地生存下來,由寥寥數千人繁衍生息到今天的12萬人。

12萬"進村講陝西話,出門說俄語”的黃膚色人,引起了國際一些專家學者的注意,將他們稱之為“東乾人”。

早在1979年王國傑就陝西師大歷史系研究生時,專攻蘇俄史的他偶然讀到一篇外國學者的論文,談到這段歷史,或許是學術敏感使然,亦或是發自對同宗同脈兄弟民族的關注,總之那段文字牢牢地牽動了他的心:一百多年過去了,這些回民生活得可好?他們是怎樣走過這滄桑歲月?王國傑急於知道更多的信息。

1990年,王國傑以地區俄語第一名的成績獲得了國家教委公派留蘇的資格。踏上了飛機舷梯,抑制不住內心的衝動:一定要在短暫的留學期間抽空出來探望陝西老鄉親。

在聖彼得堡師範大學學習期間,他利用一切機會搜尋信息,查找資料。邁出國門不到三個月,性急的王國傑就風塵僕僕踏進4000公里外哈薩克斯坦境內。這裡有一處被認為是東乾人聚集中心的村鎮——營盤。

後來的情景更讓王國傑刻骨銘心。操一口地道的陝西話,他與村頭小伙子們交談,幾個青年一愣:你怎么會說這種話?王國傑興奮了。驚喜的小伙子們抬起他圍著村子轉了一圈,邊走邊喊:老舅家來人了(陝西回民稱漢人為老舅)!

坐在父老鄉親們中間,品味著百年前原汁原味的陝甘風俗禮儀,王國傑感慨萬千。歷史的原因,近百年的隔絕使東乾人對今日中國幾乎是“不知有漢,無論魏晉”。

兩年後,1993年的6月,王國傑又傾其所有,自費踏上二訪“陝西村”的路途。這一次他走了100多戶人家、15個東乾村莊,與東乾人生活了三個多月。回來時,滿滿一箱子書籍資料竟掙斷了捆綁的帶子。

現為陝西師大教授的王國傑決心要把這段歷史——東乾族的形成發展史寫下來。

當代生活

東乾人以什麼活路為生?安胡塞說:“陝西村的人剛過來大部分靠農業,種蔬菜。這裡當地的人,沒有這個技術。(我們)一開始種大米、苞谷,各式各樣的蔬菜,把這個(農業)市場占了。蘇聯的時候,大部分(東乾)人都靠農業。蘇聯的盧布原來也很值錢,一般1公斤蔬菜要賣1塊錢。所以東乾人原來的生活很好。家家戶戶都有個小車,下地種菜都開車。娃們大部分都要上大學。那段時間總共是8萬多(東乾)人,70%是大學生,115個副博士,17個博士。在政府工作的人也很多。當縣長、當部長、副部長的人也很多。蘇聯解體以後,經濟危機,蔬菜降價。可是東乾人和中國可以聯繫,一部分人開始跟中國做邊貿。每一家人都有一兩個男孩子跟中國做邊貿。現在少部分人還是靠農業,大部分現在靠和中國做邊貿。” 哈薩克斯坦的東乾族

哈薩克斯坦的東乾族也許是128年前10人存一的心理傷痕遺傳所致,來到中亞的3314個人,在當地政策的許可下,人口迅速繁衍。“現在這兒有5萬人,光在哈薩克斯坦。秋河那邊吉爾吉斯斯坦的托克馬克現在也有5萬多東乾人。”據有人估計在烏茲別克斯坦還有約兩萬人。哈薩克斯坦對生育10個子女以上的母親授予“英雄母親”稱號,東乾人有375位“英雄母親”。這意味著,光這些“英雄母親”就生育了 3750個以上的子女。

東乾人勤勞樸實,待人誠懇,同當地各民族建立良好的和睦關係。“剛開始東乾人過來到中亞,很可憐。凍死人很多,好多人手腳凍掉了,有人耳朵凍壞了。也沒有吃的,啥都沒有。當地的吉爾吉斯族、哈薩克族、俄羅斯族給了東乾人很大的幫助。他(們)殺了好多牛羊,搭了帳篷、蓋了房子,把這些人保護下了,給咱命救下了。東乾人在蘇聯、在現在的獨立國協有個很好的名。啥名?這些人很勤勞,都是吃苦的。自己幹活兒,沒有偷人的,沒有搶人的,沒有幹壞事的。不論俄羅斯人、不論哈薩克人、不論是吉爾吉斯人,都喜歡東乾人。哈薩克斯坦的民族政策也很好,很團結。哈薩克斯坦是一個多民族的國家,135個少數民族。納扎爾巴耶夫總統專門選出來一個民族委員會,把135個民族團結到這個會裡。咱的東乾協會是民族委員會的一個團體委員。我是代表東乾民族的民族委員會的常委。

追兵兇惡、雪山隔阻,這是一個堅忍頑強的人群;千里漂泊、百年異鄉,這又是一個伶仃悽苦的人群。這還是一個長久遠離故園宗親、渴望重續族群血脈的人群。“這兒的好多人都希望回一回老家。可是原來蘇聯和中國的關係不太好,這兒當地政府不叫說中國。蘇聯解體以後,才開放了。第一批東乾人回到中國是1989年。1991年8月份,從西安第一次來了一個代表團,來了6個人。我們幾千人都來接待這些人。幾十年沒見過中國人,沒見過陝西人。一下來了6個人,這下就哭成一家子。

採訪村長記錄

今年44歲的安胡賽被人稱為「陝西村」史上第六任村長。他實際的身份是哈薩克斯坦東乾協會會長、哈薩克斯坦人民委員會常委、江布爾州陝西集體農莊主席。4月初,安胡賽到西安參加西洽會並參加黃帝陵公祭活動,4月10日晚11時,在回哈薩克斯坦的前夜,滿口陝西話的安胡賽與《新京報》記者進行了一番有趣的對話。

在中亞哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國交界處,居住著一群特殊的居民──黃皮膚黑頭髮,講著地道的陝西方言。他們居住的地方被統稱為「陝西村」。

1877年越過天山山脈

1862年,正值太平天國運動期間,我國西北陝、甘、寧等地的回民聯合當地各族人民掀起大規模反清起義。

1877年,起義隊伍最後有約萬餘人向西翻越天山山脈,有數千人死在路上,最後約3314人來到中亞,其中由白彥虎率領的最大的一支隊伍在俄國秋河岸邊紮下「營盤」。

這些人被當時的沙皇政府稱為東乾人(陝西方言「東邊的人」)。沙皇政府給了他們7萬畝土地,並免徵10年賦稅。此後,這些陝甘人便在那塊土地上播種下從老家帶來的麥種和菜籽,就此繁衍生息,村落也由「營盤」向四周擴散。

「你是從大清國來的?」

1990年,被稱為國內「東乾人研究第一人」的陝西師大教授、博士生導師王國傑在烏茲別克斯坦第一次回訪到一名東乾老人。這名老人驚異地問王國傑:「你是從大清國來的?」「左宗棠的人還在不?」蘇聯解體後,這群移民的居住地方屬哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦三國。當前的總人口已有12萬人。

「中國海外最大的移民團體」,歷史學家這樣為他們定義,這也是迄今為止陝西最大的海外僑民團體。

《新京報》:你好,安先生,你這是第幾次回家?

安胡賽(以下簡稱「安」):都快30次了吧。俺經常回陝西。

《新京報》:還記得第一次回來是什麼時候嗎?

安:第一次離現在剛好10年了,是1994年的4月份,那一次我很激動。以前經常聽老人說我們是中國陝西人,是老陝,可是我們沒有見過陝西,也沒有來過陝西。

1994年首次回家

《新京報》:在哈薩克斯坦陝西村,您是第一個到陝西的人嗎?

安:不是,在1989年,原蘇聯東乾協會會長來過,他是第一個回家的人。等他回到哈薩克斯坦,我們就開了一個會,光邀請的各村裡的幹部,就有四五百人,他講家鄉多么好多么好。

《新京報》:他怎么講的?

安:他說家裡人都很熱情,後來在我們自己辦的《東乾報》上專門作了一期回家報導,人們看了報紙都想回來。可那時手續辦不了。從1995年才逐漸有人過來,但是手續特別麻煩,現在好了。

《新京報》:你這一次的行程是怎么樣的?

安:咋的,你說?(記者註:安胡賽顯然聽不懂「行程」一詞)

《新京報》:就是說您這次回來都做了些什麼?

安:先參加了黃帝陵公祭,那么多人都來了,可以看出中國人對祖先很尊重。我回去後要把黃帝陵告訴「陝西村」的鄉黨,讓東乾人知道中華民族的歷史有多長,以後要帶更多那邊的人到黃帝陵祭祖。

保留陝西方言

《新京報》:聽說您這次主要是來參加西洽會的,談得怎么樣?

安:這一次談得相當可以,俺談了好幾個項目,最先的就是教育,和兩個學校簽了約,讓哈薩克斯坦的陝西人到中國來學母語。

《新京報》:大家不是都會說漢語嗎?

安:是,陝西的方言保留得很好,但是文字沒有保留下來。還有那個啥,現在你看這個社會發展快,語言也發展著呢,出來很多新詞,像這個電話呀,計算機呀,飛機啊,這個以前都沒有。(

《新京報》:你是說,這些詞,你們用陝西話都不會說,是嗎?轉自81.china.com

安:是的。都是俺從這裡學的。轉自81.china.com

《新京報》:那你們怎么叫這些詞?轉自81.china.com

安:把電腦叫computer ,電話叫telephone,飛機叫風船。還有啊,俺們把陝西政府叫衙門,把幹部叫衙役。轉自81.china.com

《新京報》:你們豈不是還保留著古代的稱呼,你們是什麼時候去的哈國?轉自81.china.com

安:聽老人們講,1862年到1877年,陝西甘肅等地爆發回民起義。最後1877年起義隊伍有3000多人逃難到了中亞地區,在俄國秋河旁邊居住了下來,後來發展到了10多萬人,蘇聯解體後,咱們就分散在哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦。轉自81.china.com

《新京報》:那與當地人交往多嗎?轉自81.china.com

安:多。哈薩克斯坦共有134個民族,都很團結,中國人在那邊被稱為東乾人,這些民族都喜歡跟東乾人交往,他們說東乾人勤勞。“把語言給丟了,就不好回家了”轉自81.china.com

《新京報》:今年要派多少學生來學習漢語?轉自81.china.com

安:計畫送30個娃到陝西外語學院專門學習語言,陝西省政府給予咱們優惠政策,不把我們當外國學生看待,跟國內的娃收費一樣。還有,香港影視學院陝西分院,答應免費為我們培養5個娃,他們學習三年,一年預科學語言,後兩年學影視導演。轉自81.china.com

《新京報》:到現在,你們送了多少學生回國學習語言?轉自81.china.com

安:16個。俺們集資供他們學習,希望他們回去教其他人學習語言。我害怕,把語言給丟了,就不好回家了。轉自81.china.com

《新京報》:那邊的陝西人有不會說漢語的嗎?轉自81.china.com

安:也有。像離我們集中居住地遠的兩地方的陝西人,他們都不會說陝西話了。一個地方離我們約300公里,另一個地方離我們約400公里,每個村1000來人,只有一些老漢還會說一兩句簡單的漢話。為了解決這個問題,俺給他們專門配了兩名老師,教他們東乾文。轉自81.china.com

《新京報》:東乾文是你們發明的文字?轉自81.china.com

安:對的。1928年,專門造出來的字母,剛開始用的是拉丁字母,1958年用俄文字母,拼出來專門發老陝甘方言的音。轉自81.china.com

《新京報》:那兩個村子的人願意學漢語嗎?轉自81.china.com

安:願意學。可是有一個問題,現在國內出現一些新名詞,老師也不會,哈薩克斯坦那邊很多東西都是從中國進口,他們學不到新詞不方便。轉自81.china.com

《新京報》:學生們在那邊都學什麼語言?轉自81.china.com

安:俄羅斯語言、哈薩克語言、英語,還學東乾語言。轉自81.china.com

《新京報》:好學嗎?轉自81.china.com

安:也不好學。但必須學。轉自81.china.com

《新京報》:您會幾種語言啊?轉自81.china.com

安:俺原來沒學英語,學的德語。俄語、漢語、德語說得很慣,阿拉伯語會一些,英語知道一點。轉自81.china.com

《新京報》:這么多。轉自81.china.com

安:大家都會好幾種語言。轉自81.china.com

“哈薩克斯坦總統向我學技術”轉自81.china.com

《新京報》:聽說你們陝西村很多老風俗習慣還保留著?轉自81.china.com

安:對的。飲食了什麼的,都是中國的老菜,咱喜歡吃麵食,像平常都吃拉麵、餃子、包子什麼的,還有米湯。咱們東乾菜在哈薩克斯坦和原蘇聯都很有名,在首都阿斯塔納已經建造了30多個陝西飯館,生意都很好。轉自81.china.com

《新京報》:你們吃的菜是自己種嗎?轉自81.china.com

安:是的,很多都搞農業。哈薩克斯坦全國50%的蔬菜糧食都是東乾人種的,1877年,我們的老祖先剛過去,他們就帶了好多種子,現在還有很多都保留下來,像辣子、茄子、芹菜啊,現在還都有。你看,有些咱們的菜名都用俄文叫開了,你像韭菜,俄文發音也是“韭菜”,還有芹菜,俄文也叫“芹菜”了。拉麵,原來還是蘇聯時,全蘇聯都知道東乾拉麵。轉自81.china.com

《新京報》:他們那裡以前沒有這些菜?轉自81.china.com

安:嗯,對的。開始看到咱們吃韭菜,他們說是草,現在大部分都喜歡吃這個韭菜,跟咱們一樣當餡包餃子吃,做拉麵當調料。轉自81.china.com

《新京報》:除了這些菜,你們還種什麼菜?轉自81.china.com

安:不如中國多,現在陝西人吃的一些菜,俺就沒見過。1999年,我請了三個技術員,一個搞大棚菜,兩個搞蘑菇。後來,又請了一個搞磚廠的,一個搞餅乾廠的,一個搞麵粉廠的,讓他們把這些新技術帶了過去。轉自81.china.com

《新京報》:廠都建成了嗎?轉自81.china.com

安:建起來了,都工作著。轉自81.china.com

《新京報》:像麵粉廠,原來那邊沒有嗎?轉自81.china.com

安:有,離咱們住的地方比較遠,是別的民族的,咱們得走100多公里去買。轉自81.china.com

《新京報》:大棚菜和蘑菇發展得怎么樣?轉自81.china.com

安:咱種了蘑菇,當地人都喜歡吃,都爭著買。當地有野蘑菇,但是只有一個月,他們都不相信這個蘑菇還能自己養出來。轉自81.china.com

《新京報》:那你們種菜的很掙錢了?轉自81.china.com

安:還行,你像蘑菇,按公斤算,每公斤相當於人民幣6塊錢。轉自81.china.com

《新京報》:當地也都很支持你們搞這些工廠和種植吧?轉自81.china.com

安:是,哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫還把俺請到他的辦公室,問這個新技術。俺拿了番茄,蘑菇,他問怎么把這個造出來的?從哪裡引進的?我跟他說,從中國,我的老家。轉自81.china.com

《新京報》:他怎么說?轉自81.china.com

安:他說好,讓俺多引進一些這樣的新技術。轉自81.china.com

《新京報》:後來有沒有推廣這些技術?轉自81.china.com

安:推廣了,專門在陝西村,召開了一個哈薩克斯坦全國農業推廣會,農業部長還有幾個州的州長全都去了,後來在全國搞了很多日光溫室,效益都很好。這一次西洽會,俺跟鹹陽政府簽了協定,發展農業區,像現在那邊的玉米小麥產量都很低,小麥一畝產100公斤,玉米畝產只有200公斤,我們希望引進一些新的優良品種。另外,我們還引進了一些水果品種。轉自81.china.com

《新京報》:什麼水果?轉自81.china.com

安:主要是蘋果,像那邊的蘋果還是以前的黃元帥紅元帥等老品種,很多也退化了,像紅富士蘋果都是從中國進口過去的,這樣運費很貴,每公斤8塊錢到16塊錢。陝西村要建李白紀念館轉自81.china.com

《新京報》:你這個陝西村村長,帶著全哈薩克斯坦人搞農業生產了。轉自81.china.com

安(笑):這裡有個說法不對,那裡有7個鄉都是住的咱東乾人,有三個鄉百分百的都是陝西省的人。轉自81.china.com

《新京報》:我看這邊都把你們叫陝西村啊?轉自81.china.com

安:陝西村是咱們這邊叫的,那邊不是村,是鄉,我把我們住的那個鄉改成陝西集體莊園,有2000多戶,12000多人,整個莊園就是一個大公司。轉自81.china.com

《新京報》:我聽有人叫您主席,您在莊園擔任主席?會會長,這個協會就代表這個民族,還是哈薩克斯坦人民委員會常委。回到陝西老家,大家都喊俺村長。轉自81.china.com

《新京報》:你在那邊叫什麼名字?轉自81.china.com

安:名字很複雜,你像俺的名字叫達吾勞夫·胡賽·西瑪勞維赤。轉自81.china.com

《新京報》:人們都直呼你的名字?轉自81.china.com

安:直呼什麼意思?轉自81.china.com

《新京報》:就是可以直接叫你的名字嗎?轉自81.china.com

安:噢,大部分沒有。跟俄羅斯的稱呼一樣,叫俺胡賽·西瑪勞維赤。俺覺得像這邊叫個小安、老安就很不錯,那邊還不習慣。轉自81.china.com

《新京報》:陝西村里人都有兩個名字嗎?轉自81.china.com

安:都有兩個,一個中國的,一個當地的。轉自81.china.com

《新京報》:那安胡賽就是您的中國名了。轉自81.china.com

安:是的,俺爸給俺起的,俺小時候他就跟俺說,你姓安,是安家的人,你的家在中國陝西。俺還聽這裡的專家說,中國唐代著名大詩人李白,他的出生地在唐代叫碎葉城,離俺住的地方不足3公里,俺已經向哈薩克斯坦國家民族委員會打了報告,俺想在“陝西村”內建成李白紀念碑和紀念館。轉自81.china.com

“她話沒說完,俺就哭了”轉自81.china.com

《新京報》:你們在中國還有親戚嗎?轉自81.china.com

安:俺上一次回來,還認了親戚呢。在西安長安區王曲鎮一個村上,一名82歲的姓安的老太太,拿出家譜來,上面還有俺老爺爺弟兄兩人的名字,安興虎、安興皇,他們就是從中國出生到哈國的。我同她論起輩分來,她還是俺的姑姑。轉自81.china.com

《新京報》:您就見到這一位親人嗎?轉自81.china.com

安:對的,見到一位就不容易了,她沒說完話俺就哭了,(同家族的人)100多年沒有見面了,俺帶著在這裡上學的幾個娃去(看她)了,後來,俺又把俺媳婦、兩個姐姐都帶去(看她)了。轉自81.china.com

《新京報》:咱們這邊的人有沒有去你們那裡?轉自81.china.com

安:有,咱們這裡有很多人在那邊搞貿易。1991年有一個陝西伊斯蘭教促進會6個人,專門去看老鄉去,他們那次去,俺印象很深,咱們專門派車到首都阿斯塔納機場去迎接,到了莊園,好幾千人去看他們,都哭了,沒有一個沒流眼淚的。那一次之後,咱們就把路子走開了,後來又發展貿易。轉自81.china.com

2000來戶有3000多輛轎車轉自81.china.com

《新京報》:你們在那邊收入怎么樣?轉自81.china.com

安:收入?是錢嗎?轉自81.china.com

《新京報》:對,對。轉自81.china.com

安:現在還可以啊,比當地的民族要強。你看咱陝西莊園,2000來戶有3000多輛小轎車。轉自81.china.com

《新京報》:這么多,都是什麼車?轉自81.china.com

安:像豐田、奧迪、寶馬比較多,那邊車便宜,一輛奧迪4000多美元,一輛寶馬5000到6000美元。轉自81.china.com

那邊家家戶戶都有車,每家幾畝地,圍一個莊園,種點糧食和蔬菜。轉自81.china.com

《新京報》:那你們每月掙多少錢?轉自81.china.com

安:一般教師每月收入合人民幣1200塊吧,有些做生意的比較多,一年最少收入1萬美元,多的可以收入10萬到上百萬美元,不過那樣的很少。“不說媒就不能結婚”轉自81.china.com

《新京報》:你們的風俗習慣也保留得很好,能介紹一下嗎?轉自81.china.com

安:我們那邊的婚喪嫁娶風俗都沒有變,這一塊保護的特別好。娶親得先要說媒。轉自81.china.com

《新京報》:不允許自由戀愛啊?轉自81.china.com

安:自由戀?不行,就是戀好了,也得說媒。轉自81.china.com

《新京報》:要是不找媒人不行嗎?轉自81.china.com

安:沒有那樣的。不找媒人那不禮貌嘛,把咱傳統的文化都丟了嘛。轉自81.china.com

《新京報》:可是現在國內都可以自由戀愛啊。轉自81.china.com

安:咱要保留這些習慣,這樣才記得家。媒人到女方說媒,前兩次,不能給媒人喝茶,不給吃飯,最少他(媒人)要去三次,一般要去五次,才可以同意把女兒嫁給人家。轉自81.china.com

《新京報》:這么麻煩?轉自81.china.com

安:次數少了你就同意,顯得你的女娃沒地位。轉自81.china.com

《新京報》:同意之後,接下來還有些什麼程式?轉自81.china.com

安:同意了,就要喝茶吃飯,媒人把男女兩方的家人,舅舅姑姑什麼的都叫在一起,見個面。後面,男方就要準備耳環、緞子啊,布啊,還要1000美元的禮金。轉自81.china.com

《新京報》:女方呢?轉自81.china.com

安:女方就開始準備嫁妝,要準備繡花鞋、繡衣服,最少得準備半年到一年,縫製這些衣服。轉自81.china.com

《新京報》:每個女孩都會縫製這些嗎?轉自81.china.com

安:都會,家家戶戶都要會。轉自81.china.com

《新京報》:結婚典禮怎么舉行?轉自81.china.com

安:最少得熱鬧兩個禮拜,吃飯喝酒,好複雜,俺剛把兩個女兒嫁出去,好複雜,好不容易。轉自81.china.com

《新京報》:大家都願意保留這種風俗嗎?轉自81.china.com

安:願意,大家都知道這樣做咱才是中國人,是陝西人。轉自81.china.com

《新京報》:新郎新娘穿什麼?轉自81.china.com

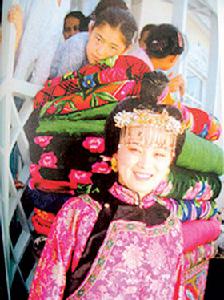

安:手工繡花的袍子和靴子,新娘要穿繡花鞋,紅綢衣服,挽著清朝或者明朝時的髮型,插著簪子。轉自81.china.com

《新京報》:全都這樣?轉自81.china.com

安:你不穿那個,結不了婚,人都笑話嘛。轉自81.china.com

《新京報》:那用轎子抬新媳婦嗎?轉自81.china.com

安:現在都用汽車拉,部分人用馬車。轉自81.china.com

《新京報》:為什麼要用馬車?轉自81.china.com

安:原來咱們的風俗就是用馬車嘛,大家還是習慣那個風俗。馬車還是搞的中國那個老樣子,那個比用賓士車還高檔呢。轉自81.china.com

《新京報》:現在咱們國內都沒有馬車拉媳婦了。轉自81.china.com

安:不行,咱們要保留那個。轉自81.china.com

《新京報》:一定得保留?轉自81.china.com

安:那是一定。現在俺想的啥,現在都稱咱那裡是中國古代的活化石嘛,我還計畫搞旅遊,好多陝西人都想過去看看咱那邊的生活,咱要搞一些賓館、民族大樓。轉自81.china.com

《新京報》:現在搞了嗎?轉自81.china.com

安:正在弄。轉自81.china.com

《新京報》:那你們平常都穿什麼衣服?轉自81.china.com

安:平常,什麼都有,有的穿這邊人穿的西服,有的穿清朝、明朝的袍子,披肩,大衣小衣,不過很少。轉自81.china.com

《新京報》:男的不留長辮子吧!轉自81.china.com

安:這個不留,俺看老相片都還有長辮子。原來都穿布鞋,現在都穿這個新鞋,這邊叫皮鞋,從中國進口去的。轉自81.china.com

“男女比例失衡最讓我頭痛”轉自81.china.com

《新京報》:那邊搞計畫生育嗎?轉自81.china.com

安:沒有,那邊生得越多越好,哈薩克斯坦的人口很少,人口經常降,原來蘇聯沒解體時是1800萬人,現在是1400萬人。轉自81.china.com

《新京報》:現在陝西村的人,一家有幾個小孩?轉自81.china.com

安:一般四個小孩。轉自81.china.com

《新京報》:您有幾個?轉自81.china.com

安(笑):我有六個,五個女娃,一個男娃。六個不算多,1990年,俺當集體農莊副主席時,還選出了380個英雄母親。轉自81.china.com

他們都生了10個以上的孩子。生10個以上的孩子,政府就頒給你一個英雄母親的牌子,政府給你免很多費。轉自81.china.com

《新京報》:生這么多小孩,養活得起嗎?轉自81.china.com

安:現在沒有這么多,一般四五個。沒辦法,要生個男娃嘛。轉自81.china.com

《新京報》:結婚有沒有歲數限制?轉自81.china.com

安:按照哈薩克斯坦法律,男的18,女的17就可以,實際中,咱的娃結婚也太早,女的十八九就結婚了,男的一般22歲就結婚了。轉自81.china.com

《新京報》:當地人也這么早嗎?轉自81.china.com

安:他們要比咱們平均晚三四年吧。咱們結婚太早,這不是個好習慣。轉自81.china.com

《新京報》:那你們有沒有想過讓你們的娃回到中國來找個媳婦或者婆家?轉自81.china.com

安:俺對這些留學的娃們都說了,我說你們學一上完,回去時候一定每人都找一個媳婦,把那邊的血緣都換一換嘛。轉自81.china.com

《新京報》:這是怎么考慮的?轉自81.china.com

安:現在那邊家家戶戶都是親戚了,這是一個很大的問題,100多年前的幾千人,現在發展成12萬人了,這個不好嘛,有些小孩身體都不好了。轉自81.china.com

《新京報》:那你怎么沒說讓女娃在中國找個婆家?轉自81.china.com

安:也可以嗎,不過一般不允許女孩在外面找,可是現在都開放了嘛,也行。俺下一步也考慮,那邊女的比男的多,很多女的嫁不出去,咱們莊子1萬多人有好幾百女的就找不到對象,30歲以上,男女差了15%。可以讓女娃回到中國來結婚。轉自81.china.com

《新京報》:咱們不跟當地人通婚?轉自81.china.com

安:很少,連1%都沒有。女娃嫁不出去也不能找當地的,咱們覺得不太禮貌,他們願意娶,咱們不能嫁,這是中國的老傳統。轉自81.china.com

《新京報》:那嫁不出去的女孩怎么辦?轉自81.china.com

安:這是我很大的頭痛嘛。原來我的大學同學,還有兩個沒有結婚。轉自81.china.com

《新京報》:那就把她們嫁到國內來吧。轉自81.china.com

安:是啊,這是個好事情。俺想把那些嫁不出去的都嫁到國內來嘛。轉自81.china.com

《新京報》:嫁不出去的才嫁回來啊?轉自81.china.com

安(笑):不是不是。轉自81.china.com

《新京報》:她們願意嗎?轉自81.china.com

安:咋不願意嘛!她們都願意回中國來,中國是故鄉嘛。轉自81.china.com

《新京報》:很多風俗你們保留得這么全,一夫多妻制沒有保留嗎?轉自81.china.com

安:娶多個老婆可以是可以,但是哈國的法律不允許,有的人也娶了兩個呢,但很少,一般的都是有的女的不生娃,就再娶一個,還有一個生了8個女娃,他也娶第二個希望生個男娃。轉自81.china.com

東乾人的詩《給中國》 雖然中國我沒去,也沒見過。可是時常在心裡,我可思想。你的俊美我聽了,打爺跟前。說是那頭他生了,百年之前。好像綠嶺擺著呢,高山樹林。冰山明明閃著呢,景景照紅。長江黃河流著呢,打西往東。一切活物飲著呢,河裡水清。水清灘里落著呢,老壩跟前。在水裡頭浮著呢,悄聲叫喚。跟前蓮花開著呢,開的喜色。麻雀花上落著呢,不想要飛。歷史書上也聽過,中國很早。可是最後可開了,鮮花味道。就像春天撒開了,花的氣色。一切民族聞見了,她的香味。———索尊實轉自81.china.com

索尊實是東乾詩人索阿宏·達烏的筆名,意思是尊重史實。索尊實,今年60多歲,東乾村民稱他為“寫家”。雖然從來沒回過中國,他寫的詩大部分卻是關於中國。轉自81.china.com

轉自81.china.com

轉自81.china.com

“陝西村”像咱關中道 楚河平原成關中平原翻版轉自81.china.com

因為安胡塞要給總統寫到西安參加貿洽會以及落實與陝西有關單位商談的合作項目的匯報材料,我們一起在阿拉木圖住了三個晚上。15日,記者終於跟隨安胡塞向東乾人最早的落腳地,也是最集中的聚居地———楚河平原進發。轉自81.china.com

台北時間中午兩點半,我們乘坐小車從阿拉木圖出發,南望天山一路西行,大約走了200公里,翻過天山支脈阿拉套山。放眼南望,對面皚皚白雪覆蓋的天山耀眼奪目,像一堵玉石組成的萬里長城。在天山和阿拉套山之間,是寬闊的平原,一條蜿蜒、碧綠的河流東西向穿過。安胡塞深情地告訴記者,這裡就是“陝西村”———楚河平原。轉自81.china.com

楚河平原東西長近300公里,南北最寬處約30公里,海拔高度600米左右。安胡塞說,這裡冬季較冷,每年最低氣溫達零下15℃左右,夏季又較熱,最高氣溫達42℃左右,雨量不算多,但土地肥沃,水稻、小麥、玉米等等,啥都能種。轉自81.china.com

楚河平原與八百里秦川的關中平原十分相似。南面高大綿延的天山,恰似秦嶺,北側較低的阿拉套山,猶如北山,楚河簡直是渭河的翻版。不僅如此,路兩邊綠油油的麥苗一望無際,白楊樹、榆樹夾道,連地頭的草也和關中一樣,雖然有些草記者叫不上名字,但沒有陌生的。倒是眼前迷人的景色令記者痴迷,田地裏白色的櫻桃、杏花正在怒放,民宅周圍紅色的桃花爭奇鬥豔,與近處綠色田野、遠處銀色天山,構成了一派美麗的田園風光。轉自81.china.com

到達楚河北岸邊的克爾達伊縣城,隔岸可以看到南岸的吉爾吉斯斯坦首都比什凱克。轎車轉向貼著楚河北岸東行。安胡塞說,他回到關中,就和在“陝西村”一樣,沒有不適應的。他捧起一把土讓記者看,黃燦燦的,和關中的土壤一個模樣。轉自81.china.com

在江布爾州克爾達伊縣黑水鄉,記者看到一群“老陝”模樣穿戴的農民正在種地,記者上前用陝西話問一位中年男子:“忙活啥呢?”轉自81.china.com

對方也用陝西話回答:“點洋芋。”轉自81.china.com

“我說話你能聽懂?”轉自81.china.com

“能么。”轉自81.china.com

記者做了自我介紹後,他問:“幾時來的?”轉自81.china.com

他告訴記者,他姓周,祖籍陝西。轉自81.china.com

記者感覺,就像在關中農村與農民交談。轉自81.china.com

車繼續東行,記者沒有在異國他鄉的感覺,好似在渭河畔散步。轉自81.china.com

140多年前,東乾人離開陝西,經過萬里征途,最後落腳到這樣一個和關中相似的地方,至今有約8萬人戀戀不捨地居住在這裡。是因為他們適應這裡的自然環境,還是對陝西老家的思念?轉自81.china.com

過去,記者只知道東乾人說陝西話、吃陝西風味的飯,保留陝西的風俗,沒有想到他們居住的環境也和關中這么相似。安胡塞說,在楚河平原的東乾人保留陝西風俗最多。在這樣一個周圍有著天然屏障的自然環境裡,要忘記傳統,的確不容易。轉自81.china.com

晚上7點半,記者到達克爾達伊縣新渠鄉安胡塞的家。在西安已算入夜,但在“陝西村”才算下午,太陽還有一竿高。這裡早上台北時間8點天才亮,晚上10點天才完全黑。人們一般睡到9點以後才起床,工作人員10點上班,每天為發當天稿件,記者頗有幾分狼狽不堪。轉自81.china.com

哈薩克的東乾人主要是陝西人,吉爾吉斯和烏茲別克的東乾人主要是甘肅人。但烏茲別克的東乾人已逐漸習用烏茲別克語而丟掉了母語。東乾語是以吉爾吉斯的甘肅村“梢葫蘆”的話為標準音的,因為東乾語作家大都出在這裡,吉爾吉斯科學院還有專門的東乾學部,電台有東乾語廣播。現在我國的中央民族大學也有東乾學部。東乾人由於是分散在哈、吉、烏三國,所以成立自治共和國是不可能的。東乾人是中國回族在中亞的變種,虔誠的宗教信仰是保持傳統的有力武器,而且還得益於蘇聯時期開明的民族政策。在蘇聯解體後,由於經費等各方面的原因,加上分散在三國造成內部聯繫減弱,東乾語的使用範圍更加狹窄,很多東乾學校舉步維艱,城市中的東乾人基本已經失語。功利心使得大量的家長都希望孩子學習所在國語和俄、英語,這就象我國少數民族不願學習本族語而熱心學習漢、英語一樣。東乾人還能固守傳統多久,是淹沒在中亞突厥民族的汪洋大海中,還是重新調整民族認同將自己視為華裔和中國靠攏,誰也無法預料。轉自81.china.com

轉自81.china.com

轉自81.china.com

轉自81.china.com

王國傑,陝西師大歷史文化學院教授、博士生導師,東乾學專家,1993年,自費赴中亞,專門考察散居在中亞三國的陝甘回民起義軍的後代———12萬東乾人,著有《東乾族形成發展史———中亞陝甘回族移民研究》。 轉自81.china.com

轉自81.china.com

轉自81.china.com

127年前的冬天,清朝,西北陝、甘、寧地區曾發生持續十多年的回民起義。起義失敗後,居住在今天陝西藍田、渭南一帶的萬餘名陝西起義軍民拉家帶口,開始了一次驚心動魄的集體遷徙。沒有人會想到這一走就到了萬里之外的中亞,更沒有想到,一去就是127年。 轉自81.china.com

1877年冬,西伯利亞寒風刺骨,為了躲避追兵,他們晝夜兼程,7000人被凍死,有的婦女凍得將懷裡的孩子掉了都不知道。有一條山谷,因遍布死人的骨頭,當地人取名為骨頭峽。1萬多名陝西人,最後到達中亞的只有3000多人。但他們沒有丟掉蔬菜和糧種,從此,在沙皇賜給的土地上,他們播種從家鄉帶去的麥種和菜籽。這些陝西人開始在異國的土地上繁衍生息。他們與華夏大地徹底喪失了聯繫,成了一個棲息於中亞的新民族———東乾人。 轉自81.china.com

今天,已有12萬人之多的東乾人生活在哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦兩國之間的界河———秋河兩岸。他們身上流淌的是地道的中國血液,說的依然是127年前的陝西方言。 轉自81.china.com

如果不是中國學者的牽線搭橋,或許,許多中國人依然對這些流淌著中國血液的神秘東乾人一無所知。追尋東乾人的足跡 轉自81.china.com

王國傑,陝西師範大學歷史文化學院教授,被稱為“找回10萬陝西鄉黨的人”。 轉自81.china.com

1980年,王國傑偶然從一份雜誌上看到定居澳大利亞的俄裔學者葛維達寫的一篇關於蘇聯東乾人風俗習慣的文章,文中稱他們是1877年~1884年間定居中亞的陝甘回民起義軍的倖存者,但文中沒有東乾人的確切地址。 轉自81.china.com

1989年,為了尋找東乾人,王國傑來到烏茲別克斯坦首府塔什乾,因為他聽說,有人口上百萬的塔什乾,生活著兩三千東乾族人。由於人生地不熟,找了兩個星期也沒有碰到。他沒有氣餒,聽說東乾人善於種菜,大多數賣菜的都是東乾人,王國傑決定到市場上去碰碰運氣。果然碰到了一名50多歲開“拉達”小車賣白菜相貌像華人的老頭。王國傑走上前故意用陝西話問:“菜咋賣呢?” 轉自81.china.com

沒想到賣菜老頭用純正的陝西話回答說:“你個東乾人買啥菜呢?”“我不是東乾人。”“不是東乾人,咋說俺東乾話?”“不是我說你東乾話,是你說俺的話。”賣菜老頭驚異地問:“你是從大清國來的?”王國傑興奮地說:“我是從陝西來的,你先人就住在那兒。我可把你們找到了。”