影片概況

導 演:伊琳

《大浪淘沙》

《大浪淘沙》編 劇:朱道南 於炳坤 伊琳

主 演:于洋 簡瑞超杜熊文 劉冠雄 史進 (更多)

上 映:1966年

地 區:中國大陸

顏 色:黑白

類 型:劇情片

故事梗概

大浪淘沙 (1966)故事梗概

1925年,青年靳恭綬、顧達明、楊如寬,因不滿黑暗現實,逃離家鄉尋求出路。他們在途中救起逃婚的余宏奎,四人結盟為兄弟,一同來到濟南,進了山東第一師範學校。在這裡,靳恭綬認識了共產黨員趙錦章老師,而余宏奎則結識了國民黨員薛健白。他們在趙老師的啟發教導下,讀進步書籍,談革命道理,開始接觸革命活動。這期間,他們還結識了兩個女學生——謝輝和劉芬。隨著革命高潮的到來,趙錦章同他的愛人、共產黨員宋珠萍一起轉移南方,參加了北伐軍。靳恭綬等六位同學在濟南積極聲援。北伐軍攻克武漢後,六位青年滿激情,趕到武昌。由於出身、經歷和志向不同,在大革命浪潮的衝擊下,他們各自走上了不同的道路。余宏奎投靠了在三十五軍當參議的薛健白;楊如寬為了個人愛好,參加了北伐宣傳隊;靳恭綬、顧達明、謝輝和劉芬則依照宋珠萍的建議,投考了中央軍事政治學校。不久靳恭綬、顧達明被分派到長沙軍分校受訓,與在這裡任教官的趙錦章重逢。1927年5月,蔣介石策劃了“四一二”反革命政變,一貫偽裝革命的國民黨右派分子薛健白帶著余宏奎潛往長沙策反。余宏奎企圖利用顧達明的忠厚,摸清軍分校共產黨的情況,遭到斥責。顧達明和靳恭綬立即將這一情況向趙錦章報告。趙一再向當時右傾投降主義的領導提出積極防禦的建議,但屢遭拒絕。“馬日事變”終於在長沙發生了。反動分子也開始在軍分校製造事端,大肆搜捕共產黨員。薛健白誘捕趙錦章的陰謀未遂,競指使余宏奎將趙錦章殺害。已經加入共產黨的靳恭綬和顧達明牢記趙錦章犧牲前的囑咐,回到武昌找宋珠萍,找到了黨組織。他們與謝輝、劉芬一起,在黨的領導下,在大革命的浪潮中,經受住了嚴峻的考驗。而楊如寬則在北伐失敗以後當了逃兵。1927年7月,匯集在武漢的革命力量在黨的領導下向農村轉移。余宏奎與反動分子一起攔路截擊,靳恭綬、顧達明親手將余宏奎擊斃。他們跟隨革命隊伍,加入了秋收起義的行列。

導演簡介

伊琳,中國電影編劇,導演,原名許崇琪,曾用名林其,1915年4月出生,7歲里隨母親來到上海。由於經濟條件所限,他沒有讀完高中,1932年,他當上了英文打字員,一乾就是五、六年。1937年,伊琳加入上海救亡演劇第三隊,進行抗日宣傳。次年7月,他輾轉來到延安,入魯迅藝術學院戲劇系學習,後曾任山西晉東南太行山“魯藝”分校戲劇系主任教員,八路軍前方總部實驗劇團團長,陝甘寧抗大總校文工團藝委會主任,《延邊日報》社社長兼總編輯,延邊話劇團團長。這期間,他先後創作了《大保嫂》、《百團大戰》等劇本。

1946年10月,他被派到東北電影製片廠任電影導演。不久,他創作了小型電影文學劇本《留下他打老蔣》,並由他任導演,1948年該片攝製完成。1950年,他和呂班合作導演了北京電影製片廠第一部故事片《呂梁英雄》 ,1952年,他被調到中央電影局,任藝術處處長。1954年,他回到長春電影製片廠,先後導演了《保衛勝利果實》、《劉巧兒》、《撲不滅的火焰》等影片。1956年,伊琳去越南幫助培訓電影藝術創作人員。1958年,他被調到珠江電影製片廠工作,導演了《接班人》,《慧眼丹心》、《大浪淘沙》等片,影片《大浪淘沙》是伊琳的重要代表作,該片在導演處理上獨具匠心,塑造了一群性格鮮明,具有時代情感的青年知識分子形象,影片真實地再現了1925年至1927年大革命時代的鬥爭歷史,表現出伊琳深厚的生活積累及其駕馭革命歷史題材的能力。

伊琳是中國文聯第四屆委員會委員,中國電影家協會理事,珠江電影製片廠副廠長,1979年11月27日去世,終年64歲。

主演簡介

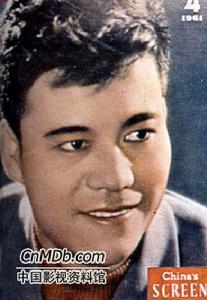

《大浪淘沙》

《大浪淘沙》中國影視演員、導演。原名於延江。山東黃縣人。1945年長春市文化中學肄業。曾在長春市公安局任職,後任中國人民解放軍炮兵部隊文化教員。1947年入東北電影製片廠任演員,在《留下他打老蔣》 、《橋》、《中華女兒》等影片中飾演角色。1953年任北京電影製片廠演員。1955年入北京電影學院表演專修班學習。1957年畢業後主演《英雄虎膽》、《青春之歌》、《暴風驟雨》、《大浪淘沙》等影片。1977年轉任導演,拍攝《戴手銬的"旅客"》、《大海在呼喚》等影片,並導演《哪兒是我的家》等電視連續劇。是中國影協第四、五屆理事。1989年任北京電影製片廠演員劇團團長。

參與演出的影視:于洋

49. 強劍江湖 (2007)

48. 臥薪嘗膽 (2007)

47. 貞觀長歌 (2007)

46. 千謊百計 (2007)

45. 法證先鋒 (2006)

44. 人生馬戲團 (2006)

43. 破釜沉舟 (2005)

42. 傻小子李元霸 (2004)

41. 監獄大轉移 (2004)

40. 追兇殺手 (2004)

39. 林海雪原 (2003)

38. 懸案追兇 (2003)

37. FM701 (2000)

36. 昨日的承諾 (1998)

35. 相逢在雨中 (1997)

34. 大江東去 (1995)

33. 大海風 (1993)

32. 初一十五 (1985)

31. 拓荒者的足跡 (1983)

30. 大海在呼喚 (1982)

29. 戴手銬的旅客 (1980)

28. 反擊 (1976)

27. 長髮姑娘 (1975)

26. 第二個春天 (1975)

25.偵察兵 (1974)

24. 火紅的年代 (1974)

23. 大浪淘沙 (1966)

22.暴風驟雨 (1961)

21. 五彩路 (1960)

20. 革命家庭 (1960)

19. 青春之歌 (1959)

18. 水上春秋 (1959)

17. 糧食 (1959)

16. 礦燈 (1959)

15. 飛越天險 (1959)

14. 英雄虎膽 (1958)

13. 生活的浪花 (1958)

12. 山裡的人 (1958)

11. 怒海輕騎 (1955)

10. 山間鈴響馬幫來 (1954)

9. 葡萄熟了的時候 (1952)

8. 走向新中國 (1951)

7. 新兒女英雄傳 (1951)

6. 衛國保家 (1950)

5. 橋 (1949)

4. 中華女兒 (1949)

3. 光芒萬丈 (1949)

2. 留下他打老蔣 (1948)

1. 愛有多深 (2006)

幕後花絮

《大浪淘沙》已經被定調為“嚴重歪曲革命史實”的“反革命”影片和“十大毒草”影片之一,被迅速查封,不準公開放映。導演伊琳被劇組某些風派人物揭發批判,其實這部與陶鑄本人絲毫沒有關聯的影片,卻硬被說成是為陶鑄歌功頌德、樹碑立傳。導演硬被說成是陶鑄暗授機宜的內線人物,慘遭批鬥。“文革”運動轟轟烈烈、大張旗鼓地開始後,身體瘦削羸弱的伊琳臥病在床,他當時受到的嚴重打擊,使他的身體健康遭受到了極大的摧殘,體重還不到一百斤。可是,當權領導和造反派卻全然不顧,冷酷無情地把骨瘦如柴的伊琳,還是趕到了英德勞改茶場,去接受重體力的勞動改造。直到1972年的秋天,伊琳才得以返回廠里,但廠里堅決拒絕接收組織關係,其檔案只好暫時放在省文化廳。情形有所好轉後,伊琳強烈地表示在廠工作的願望,並親自主抓了描寫葉挺的《白馬將軍》和《革命母親李麗英》、《橫空出世》等劇本,都因各方面的排斥,而未能搬上銀幕。但他還是壯心不已,幫助導演劉欣拍攝了根據《漁島之子》改編的兒童故事片《小螺號》、指導於得水導演了粵劇戲曲片《沙家浜》等。1979年,蔡輝廠長傳達上級的命令,任命伊琳擔任珠影廠副廠長,此時,已經64歲的伊琳已在“文革”中折磨得身體難以支撐,當羅戈東副廠長前去看望重病在床的伊琳時,他激動地抓住羅廠長的手說:“我們曾經去上海找朱道南、於炳坤,修改《大浪淘沙》的劇本,現在總算有了結果,我們再來一次合作,再拍一部故事片。”這是伊琳投入工作激情的自然迸發,也是他的臨終遺願。當年11月27日,瘦弱的伊琳便告別了人世,姍姍來遲的任命,最終使伊琳抱憾而去。 一部《大浪淘沙》,一段中國電影在殘酷年代中的曲折史。然而,電影藝術的步履,卻永遠是那么的匆忙而奮進!