詞性一

軔

軔<名>

形聲。從車,刃聲。本義:支住車輪使其不能轉動的木頭

同本義[a piece of wood serving as a brake to halt a carriage]

軔,礙車也。——《說文》

車不發軔。——《淮南子·兵略》。註:“車下支。”

朝發軔於蒼梧兮,夕吾至乎縣圃。——《楚辭·離騷》

通“仞”。古時的一種長度單位 [an ancient measure of varying lengths] 。一軔為八尺。

掘井九軔而不及泉。——《孟子》

車輪 [wheel]

水漸軔以凝冱。——《文選》。李善注引顏延年《篡要解》曰:“車輪謂之軔。”

詞性二

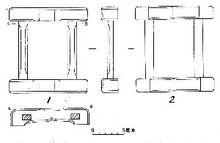

軔構造剖析圖

軔構造剖析圖<形>

柔弱;懶散 [weak;sluggish]

通“韌”。柔軟而堅固 [pliable but tough]

凡用兵者攻堅則軔。——《管子·制分》

詞源

古人駕車,行進時,需要停車,御者拉緊韁繩,駕車的馬就停步,車也停住了。車不用時,防止車輪滾動,則要在車輪前,墊塞物件加以阻擋。通常較為簡便的,常用木頭削成楔形,塞在輪下。這塊木塞,古人稱為軔。

用木頭做成的車軔,因年代久遠,不易保存。上世紀80年代,在秦始皇陵封土西側的陪葬坑中發掘出土的兩輛銅車時,在車輪附近發現了四件銅鑄的車軔。每件各用兩塊長而寬,另兩塊短而窄的銅條構成一個四方框架;前後框條各長14.4厘米,寬13.2厘米,高0.6厘米,並有低矮足。框條中部特鑄出凹缺。上下框條各長13.2厘米,寬7.2厘米。框條平面無凹缺。構成方框的內口徑,長10厘米,寬7.2厘米。車輪置於凹缺處,阻止前後滾動,要比單塞一塊楔形木頭,穩妥得多。

車輛啟動,必需取走車軔。所以古人往往把“啟程”“出發”稱做發軔。《夜讀拾得錄(一0二)·以頭作軔》一文中,提到申屠剛勸諫漢光武帝劉秀,因隴蜀未平,不宜出遊。曾以頭作車軔,阻擋劉秀外出的車輛,用意甚明。