形態特徵

賽州黃檀

賽州黃檀賽州黃檀是小至中喬木。樹幹直,樹高可達30 m,但18 m以上者很少。胸徑可達60 cm,通常25~40 cm。樹皮和枝、葉均光滑。托葉易落;葉複合狀,小葉5~7片,長3.5~4.5 cm,寬2.0~3.5 cm,淺綠色;小葉呈現倒卵形,光潔無毛。花淺黃色至白色,花冠長4.5 cm;花序聚傘狀,非集於葉軸上,排列緊密,但常頂生或腋生;花瓣為圓形、倒卵形、長橢圓形直至過渡到方形;花萼無毛,萼齒大小不一。莢果長5~7 cm,寬1.5 cm,內含一枚種子;未成熟的莢果綠色,成熟後變成褐色。據美國密蘇里植物園和紐約植物園的植物標本室的記錄顯示這個樹種在伯南布哥州的黑山生物保護區(Reserva Biológica da Serra Negra)生長於紫色的砂質土壤中,多為高2.5~4.0 m的灌木或小喬木;在巴伊亞州和塞阿臘州的卡廷加地帶生長於橙色砂土,為多分枝的小喬木。

生長環境

賽州黃檀的產地位於巴西高原東北部的低矮丘陵地帶,氣候炎熱而乾旱,年平均氣溫25~29℃,年降雨量200~800mm,少數地區可達到1000~1600mm。該地區由於氣候和人為原因導致水土流失嚴重。這種環境下所形成的當地特有地表面貌被稱為卡廷加(Caatinga),意思是白色的植被,是以耐旱多枝的帶刺植物(如仙人掌,鳳梨等)和灌木、矮樹叢為主要景觀的熱帶稀樹草原,海拔多在1000m以下,地質構造為古老的前寒武紀岩石。卡廷加相對封閉的內地被稱為塞爾陶(Sertã;o),賽州黃檀主要生長於塞爾陶的密集喬木林區,這些為數不多的林區位於低矮山脈下的深層土壤中,其環境的乾旱程度相對較輕,林區內有圍涎樹、香洋椿、正玉蕊、商陸木、因加豆、鐵線子、破布木、綠心葳、斑紋漆、孿葉豆、破斧木和巴西蠟棕等不少有價值的林木。

地理分布

賽州黃檀

賽州黃檀賽州黃檀分布區域在巴西聯邦共和國東北部,具體的範圍位於南緯5~15°,西經38~45°的地帶。這個樹種的主要產地在塞阿臘州(Ceará);其次是皮奧伊山區,包括伯南布哥(Pernambuco)和帕拉伊巴(Paraíba)兩州的西部及皮奧伊州(Piauí)南部;再向南分布到巴伊亞州(Bahia)內地沿聖弗朗西斯科河流域延伸至米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)北部。表1是國外賽州黃檀的標本收集情況,可以顯示其地理分布。

表1 塞州黃檀植物學標本採集信息

| 標本所在地 | 標本採集時間 | 標本採集地點、所屬州及備註 |

| 美國紐約植物園 | 1946年 | 克臘托(Crato),塞阿臘州(Ceará) |

| 1995年 | 黑山(Serra Negra),伯南布哥州(Pernambuco) | |

| 1998年 | 伊博蒂拉馬(Ibotirama),巴伊亞州(Bahia) | |

| 2000年 | 雷曼索(Remanso),巴伊亞州(Bahia) | |

| 美國密蘇里植物園 | 1985年 | 福塔雷薩-克臘托(Forteleza to Crato),塞阿臘州(Ceará) |

| 1995年 | 黑山(Serra Negra),伯南布哥州(Pernambuco) | |

| 1998年 | 伊博蒂拉馬(Ibotirama),巴伊亞州(Bahia) | |

| 荷蘭烏德勒支大學國立標本館 | 1909年 | 巴圖里特(Serra de Baturité),塞阿臘州(Ceará) |

| 巴西里約熱內盧植物園 | 1909年 | 巴圖里特(Serra de Baturité),塞阿臘州(Ceará) |

| 1909年 | 坎普貝盧-克魯斯(Campo Belo e Cruz.),米納斯吉拉斯州(Minas Gerais) | |

| 不詳 | 拉夫拉斯(Lavras),塞阿臘州(Ceará) | |

| 不詳 | 舊米桑(Missã;o Velha),塞阿臘州(Ceará) | |

| 英國皇家植物邱園 | 1838年 | 聖弗朗西斯科河流域的阿蘇茹阿山( Serra Aç;uruá, Rio Sã;o Francisco),巴伊亞州(Bahia),原樹種標識為巴伊亞變色黃檀( Dalbergia variabilis var. bahiensis Hoehne) |

| 法國巴黎自然歷史博物館 | 1845年 | 巴伊亞州(Bahia),原樹種標識為野牡丹科的 Tibouchina ovata |

| 1877年 | 米納斯吉拉斯州(Minas Gerais),原樹種標識為 Dalbergia gracilis | |

木材利用

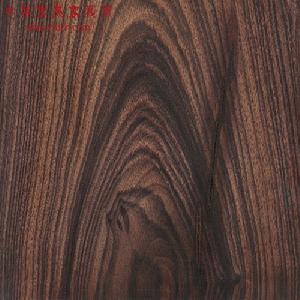

賽州黃檀用於鑲嵌細木工,小型工具柄,樂器和木雕等,因黑色直紋明顯,弦切面宜作吉他背板與側板。賽州黃檀在歐洲國家的使用歷史最早可追溯到17世紀中期,當時的西班牙阿拉貢王朝的一把瓜達盧佩琴(GuadalupeVihuela,是一種彈撥樂器)部分採用了歐洲黃楊木(Buxussempervirens)和賽州黃檀(Dalbergiacearensis)膠合製作。賽州黃檀作為家具用材的主要流行於18世紀的法國,英國以及低地國家荷蘭,其中法國路易十五時期的王室家具較多地使用了這種木材而使之名聲遠揚,自此,賽州黃檀便被人們尊稱為“國王木(Kingwood)”。

法國王室家具的製作是以精湛的細木鑲嵌工藝而著稱,所以鬱金香酸枝(Tulipwood,Dalbergiadecipularis)和紫羅蘭酸枝(Kingwood,Dalbergiacearensis)等珍貴木材通常被加工成小規格的木片,用於膠合鑲嵌使用,這一點與同時期中國硬木家具講究用材“一木一器”的做法大相逕庭。路易十五時期,家具風格由巴羅克向洛可可轉變,主要表現為家具變得更輕,更精緻,形狀彎曲,具弧形椅背和凸鼓形的鑲嵌板,家具框架主要採用橡木,楓木,懸鈴木、胡桃木和桃花心木等木材,國王木、鬱金香木、緞木、黃楊木和紫心木等珍貴木材多被用於矮櫃門板、寫字檯或休閒桌上的細木鑲嵌裝飾。法國的能工巧匠將國王木鑲嵌於櫃門面板上,因為每塊木片規格小,所以在鑲嵌製作時通過布局不同木片的位置方向,使大量小塊木材的天然紋理在兩塊對開門鑲板上形成對稱圖案或單塊鑲板上構成放射狀圖案,取得了極好的裝飾效果,也節約了珍貴木材資源。這種國王木(Kingwood)常與緞木(Satinwood)和鬱金香木(Tulipwood)等木材共同搭配作細木鑲嵌裝飾,利用不同木材色澤的深淺差異來描繪圖案和紋飾。以賽州黃檀作為裝飾的18世紀法國王室家具矮櫃,還多採用進口的名貴大理石作為台面,配以銅合金的金屬配件和包鑲,顯得豪華奢麗。17至18世紀比較有名的鑲嵌國王木家具有讓·弗朗西斯·奧耶本(JeanFranç;oisOeben)為路易十五情婦蓬巴杜夫人(MadamedePompadour)製做的女式寫字檯,荷蘭人范梅克倫(JanVanMekeren)在阿姆斯特丹製做的描花立櫃以及英國喬治三世的侯爵矮櫃等。直到20世紀初,歐洲仍然有仿製新古典主義風格的矮櫃和玻璃櫥櫃使用了國王木作為裝飾。