劇情簡介

舌尖上的中國第三季

舌尖上的中國第三季 淘洗歷史,糅合時光,一代又一代的中國人在天地間升起煙火,用至精至誠的心意烹製食物,一餐一食之間,中國人展示個性,確認歸屬,構建文明,理解和把握著世界的奧妙。中國飲食生長於傳統文化的沃土,在寬廣的時空中,以感恩之心去領悟食物給予我們珍貴的滋養,《舌尖上的中國》第三季繼續近觀飲食之美,遠眺中華文化的魂魄。

分集劇情

舌尖上的中國第三季

舌尖上的中國第三季 從陶器、青銅、鐵器、瓷器,中國烹飪器具一路走來,伴隨著文明的不斷前行,新材料的發明、發現與套用,燒烤、蒸煮、煎炒也相繼出現,中國烹飪方式產生了飛躍。有時候是廚具餐具創造了烹調方法,有時候烹調方法的需要則推動了廚具餐具的革新。漫長歷史中,如何更好地利用食材,烹調出最好的味道,從廚具到餐具,中國人發展出了獨特的工具智慧和審美意識。

第2集小吃

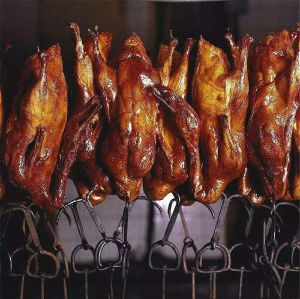

一方水土一方人。中國豐富的自然資源帶來了多樣獨特的小吃品類。這些食物往往就地取材,最親和、最能體現當地特色,也最令人回味,在中國飲食文化中具有突出地位和旺盛生命力。小吃濃縮一地風土人情,成為別致的地方民俗符號,體現著當地物質及社會生活風貌。

第3集宴席

中國人習慣把人生喜怒哀樂、婚喪嫁娶、應酬交際導向飲食活動,正所謂“禮尚往來”,增進人與人的關係,宴飲聚會的風貌因此極大發展。人們將飲食與社交緊密相連,飲食之事傾注了齊家、治國、平天下的期許。人們通過宴會,不僅獲得飲食藝術的享受,而且可增進親和,達成和諧。

第4集食養

中國人以飲食養生來保健,發展出獨特的植物學、醫學、營養學體系,創造出具有自然哲思的養生佳肴。食養正氣,隨手可得的平常食材,蘊含著健康的奧秘,守護著中華民族的身心平安之路。討論食養,希望幫助大家建立更健康的生活方式。

第5集廚人

中國飲食文化有著顯著的特色,展示著獨特的價值觀。千百年來,飲食已和我們的文化渾然一體無法分割。中國人通過食物,感知和把握周遭的世界。這一集將突出飲食里人的因素,著重展示人與食物的關係。無論家庭生存,還是宗族榮耀,食物構成了我們文化存續的基礎,用心的人才能做出美食,我們從飲食中發現生活的真諦。

第6集點心

點心是中國烹飪的一個重要組成部分,素以歷史悠久、製作精良、品類豐富、風味多變而著稱。人們愛吃點心,是因為它們在美味之外,還寄託著中國人對美好生活的嚮往和期盼。大量的中式糕點,至今仍然是中國老百姓人情往來不可或缺的饋贈佳品,它像一面鏡子,折射著時代變遷和人情禮儀。可以說,點心伴隨人們走過一年四季的節慶日子,也見證每一個生命的成長、完善,它寄託著幸福,也承載著人們仁愛互助的精神。

第7集節氣

天地萬物,隨四季更替,中國的農事勞動,也依循著大自然的韻律。世界非遺“二十四節氣”,是中國人用來指導農作和生活的一套獨特系統,也是中國飲食文化、生活智慧的體現。時至今日,中國人持續以節氣飲食安頓身心健康,順天應時,在大地間春耕、夏耘、秋收、冬藏,生生不息。

第8集融合

中國歷史上的南北交流、多民族融合、東西交匯……獨特的歷史演進,始終是飲食文化融合與流變的重要推動力。人的遷徙帶來食物的更新,展現出穿越時空的生命力。當今技術的進步,推動了世界的空前巨變。餐桌上新的變化,同樣是時代潮流的印證。本集聚焦中國人口遷移,探討其如何影響著當今國人的飲食習慣。這些食物,又在以何種方式影響和改變著人們的口味和性情。

幕後製作

創作背景

在舌尖3創作的短短10個月裡,團隊的拍攝地點橫跨中國20多個省份,前前後後拍攝紀錄的美食達到400多種。

在導演在與薛泉生的交流中,發現淮揚菜選料的特別之處,提出拍攝青菜的本地品種“揚州青”的部分,以此來表現普通食材背後的故事 。

拍攝過程

節目攝製組足跡遍布中國20多個省、市、自治區,包括香港、台灣地區,拍攝地點多達115處,調研採訪人物300多人,拍攝美食達400多種。

主創團隊

| 出品人 | 慎海雄 |

|---|---|

| 監製 | 魏地春(總監製)、張寧(總監製)、梁紅、史岩(節目監製)、石世侖(節目監製) |

| 總導演 | 劉鴻彥 |

| 總策劃 | 周塬 |

| 導演 | 駱永紅 |

| 攝影 | Benito Strangio(荷蘭)、安同慶 |

| 撰稿 | 周塬、喻江 |

| 策劃 | 陳江、胡愛忠、王偉達、韓任偉、劉偉鵬 |

| 總顧問 | 邱龐同、王仁湖、尚哈玲、邊疆 |

| 美食總顧問 | 高炳義 |

| 顧問 | 章武、二毛 |

| 製片統籌 | 張東升 |

| 錄音統籌 | 范立明 |

| 錄音 | 喬婧、張金浩 |

| 導演助理 | 邊國鋒、王譽霏 |

| 英語翻譯 | 孫兆林 |

| 剪輯 | 孫鋒燚、閆伸、王宇宸、Rane Hazekamp(荷蘭) |

| 作曲 | 張逸馬 |

| 解說 | 李立宏 |

| 攝影助理 | 彭海、湯驚雷、黃其泰、張小楠 |

| 航拍 | 盧宏梁、張二虎 |

| 數字影像管理 | 吳焱 |

| 前期調研 | 張銘、黃鶴 |

| 調色 | 夏鎮、楊婧、張穎 |

| 片頭設計 | 王曉雷、巴一、任丹、杜彥、李想、陳宏年 |

| 攝影棚拍攝 | 尤褘、張海鴻、史宇航、楊帆 |

| 聲音設計 | 高寶喜、王同 |

| 聲音統籌 | 陳璐、王博 |

| 聲音編輯 | 柴玉偉、湯彥君、薄華宇、劉孟夏 |

| 海報設計製作 | 劉發祿、胡彪 |

| 片名題寫 | 駱永紅 |

| 製片 | 鮑月、劉洋、王海欣、易文韜、張明文、趙征 |

| 現場製片 | 貢佳敏 |

| 外聯製片 | 王譽霏、張蕾、黎如雪 |

| 宣傳統籌 | 江舒遠 |

| 宣傳片製作 | 張震 |

| 後期合成 | 牛愛雲、朱建、王曉丹 |

| 花絮拍攝 | 趙世越、邊國鋒 |

| 弦樂隊 | 亞洲愛樂樂團 |

| 音樂演奏 | 袁小鋼、高冠琳、孫瑩、丁曉逄、高翔、尚靖雅、高飛、鄒暢、張平、王馨悅 |

| 音樂錄音 | 王鑫、李源 |

| 音樂混音 | 許剛 |

| 包裝設計 | 朱升元、戴紅、李柳菁 |

| 後期製作 | 蘇州傳視影視傳媒股份有限公司 |

| 片頭製作 | 恩都瑞格(北京)文化傳播有限公司 |

| 音頻製作 | 北京沐肆洲文化發展有限公司 |

| 後期合成 | 北京中視北方影視製作有限公司 |

| 前期設備 | 銀河星光(北京)文化傳播有限公司、中視晨陽影視文化傳媒有限公司 |

| 製片服務 | 北京中視錦達文化傳播有限公司 |

| 項目主編 | 錢鈺 |

| 節目編輯 | 李瑤 |

| 播出管理 | 劉茜、蘭孝兵、陳妍妍、聶茸、霍志堅、符甦 |

| 責任編輯 | 袁峰、郝蕾蕾、歐陽秉輝、唐野、李振宇、蘇丹 |

| 宣傳管理 | 李艷峰、王春麗、杜袁騰、王彩臻、張晨明 |

| 融媒體監理 | 段瑩、馬夢瑩、汪曉琳 |

| 融媒體傳播 | 耿姝、郭曉姝、吳勝、宋瑩瑩、劉紫玉、張健、林琳、金齊 |

發行信息

舌尖上的中國第三季

舌尖上的中國第三季 “器具”的分集導演駱永紅表示,“器具”放在第一集,是因為所有的食物再精美,它的源頭離不開灶、離不開鍋,離不開從食器到盛器。

總策劃周塬介紹,“小吃”這一集想要表達的,就是每個地域的文化特性。中國豐富的自然資源帶來了多樣獨特的小吃品類,這些食物往往就地取材,最親和、最能體現當地特色,也最令人回味。

拍攝過程

2018年2月9日,中央電視台台長慎海雄,中央電視台分黨組副書記、副台長魏地春,國家新聞出版廣電總局宣傳司司長高長力、中宣部文藝局副局長王強、光明日報社副總編輯沈衛星等共同啟動了開播儀式。

節目攝製組足跡遍布全國20多個省、市、自治區,包括香港、台灣地區,拍攝地點多達115處,調研採訪人物300多人,拍攝美食達400多種。

在第二季中,分集導演黃鶴帶著他的團隊在短短的8個月時間內去了20個城市,接觸了136個人物,調研及拍攝了120種小吃。

發行放映

| 播出平台 | 播出日期 | 播出時間 |

|---|---|---|

| 中央電視台綜合頻道 | 2018年2月19日起 | 每天晚20:00 |

| 中央電視台紀錄頻道 | ||

| 中央電視台財經頻道 | 2018年2月20日起 | 每天下午17:40 |

| 中央電視台中文國際頻道 | 2018年2月25日-3月4日 | 每天晚18:00 |

| 中央電視台 軍事農業頻道 | 2018年 3月3日-3月6日 | 每天早7:20 |

拍攝花絮

舌尖上的中國第三季

舌尖上的中國第三季 以往的美食節目都將主要注意力放在美食、人物或故事上面,對於參與創造美食、盛放美食、隱藏在美食背後的器具卻關注較少,因此《舌尖3》將“器具”獨立成篇,講述了灶、刀、壇、鍋、盤、碗等美食器具的故事。

劇集評價

舌尖上的中國第三季

舌尖上的中國第三季 更講求表達跟美食相關的各種人文精神(央視網、《廣州日報》評)。

總體評分

截至2018年2月26日,《舌尖3》的豆瓣評分為4.2分,前兩季的評分則分別為9.3分與8.4分。

作品評價

《舌尖上的中國第三季》完善故事,強化人物,強化食物背後的文化,既近觀食物之美,又遠眺文化淵源。

舌尖上的中國

舌尖上的中國 有了江南的“水八仙”的流行,荸薺、蓮藕、茨菰、水芹、茭白加上蒓菜、荸薺、芡實八種水生的產物,早在春秋時就已開始烹食,個個都是風味獨特的養生寶物,民謠說“春季荸薺夏時藕,秋末茨菰冬芹菜,三到十月茭白鮮,水生四季有蔬菜”,這四季出產的時令性格,深受食客的喜愛。《舌尖上的中國第三季》對“水八仙”做了非常新鮮的呈現,不僅介紹了做法,也介紹了其淵源,使人食味思源 。