作者簡介

主編:王川平,男,1950年19月生,漢族,江蘇鹽城人,中共黨員,研究館員,中國作協會員,曾任重慶作協副主席、重慶市文化局黨委委員、重慶中國三峽博物館館長。

出版詩集《墓塔林》、《王川平詩選》,話劇《王安石變法》,電視劇《陡坡》,詩《雩舞》在《中國》雜誌發表後,分別由《新華文摘》、《詩選刊》轉載。另有考古學、博物館學專業文章在《考古》上發表。

圖書目錄

總序

前言重慶市區街道變遷略述

解放碑地區的街巷

會仙橋的昨天與今天

從蹇家橋到五四路

督郵街與都郵街

夫子池與重慶府文廟

來龍巷軼事

八一巷的總土地

豐子愷與重慶能仁寺

重慶的張小泉剪刀

這一條鄒容路

大梁子上的大劇院

七星崗地區的街巷

興隆街今昔

何處尋得星臨軒

馬蹄街與金馬寺的傳說

住在老街上的人

兩路口的場不趕敢

山上有座飛來寺

朝天門及下半城的主要街道

二府衙與巴縣衙門

滄桑白象街

往事何如陳年酒

儲奇門的藥幫

小巷裡的茶館

重慶韓府——早逝的繁華

節約街上說節約

三將軍與炮台街、滄白路

十八梯,城市的記憶

其他

古橋

後記

後記

雖然每次填籍貫時,我都習慣地寫成浙江。但從自己的生活習慣上來看,我一直認為自己是一個地地道道的重慶人。我熱愛重慶,這裡是生我養我的地方,我喜歡這裡的空氣、食品、氣候……但我最喜歡的還是這裡極富人情味的民間文化。

由於重慶市區特有的地域特點,上下半城自然形成了一些大大小小的街巷。在這些街巷中居住著許多勤勞而又善良的街坊鄰居,能在他們的呵斥和關愛中長大,可以說是一種難得的幸福。住在那些老街道里,一家人吃紅燒肉,滿街人都可以品嘗、一家人燉雞湯的香味,可以瀰漫整條街巷。有客人來而主人又不在家時,客人可以到鄰家小憩再順便吃一頓便餐。人與人之間這種類似兒童的淳樸和熱情從小便在我心中留下了深深的烙印。

現在當我開始收集這些老街道的有關資料時,才發現這是一件比較困難的事,我們相當缺乏這座城市的生長檔案。別的不論,單從感情上來講,我們實在有點對不起這座養育我們長大的城市。

感謝重慶出版社和重慶中國三峽博物館給了我一次回頭看看我們這座美麗城市成長的機會。經過了數月的工作,我更加深了對她的理解和熱愛,並希望能將此與廣大讀者分享,若能如此,我的目的也就達到了。為此我還要感謝三峽博物館的各級領導對這項工作提供了大量便利的條件,以及王越川、毛智、魏婷婷、王博、肖時躍、陶昕、衡元慶等人為此書付出的勞動。在此深表謝意,並以為記。

序言

看著這座古老的城市慢慢長大

儘管重慶直轄才十年,但它卻很古老;儘管重慶正以驚世的速度在長高、長壯,但它曾經十分古樸而低矮;儘管重慶一天天在變得靚艷,但它灰濛濛而沉甸甸的底色仍存留在記憶之中。當樓房的樣式和市民的生活越來越趨於類似的時候,這座城市的文化性格與城市品質就變得像空氣和水一樣重要和寶貴。

歷史與現實就是這樣複雜,這樣磕磕碰碰。重慶的文化人一方面驚訝於這座城市成長的速度,一方面驚訝於在此速度拉動下消逝了的那些值得保留的東西。這種驚訝同樣是複雜和美好的,因為他們不因驚訝而停住手腳,停止思考與行動。眼前這套《老重慶影像志》叢書就是他們這種努力的一部分。

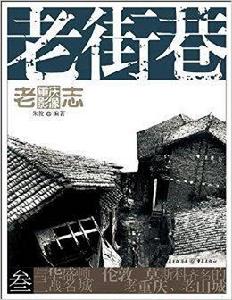

《老重慶影像志》叢書共十本,分別是《老城門》、《老房子》、《老街巷》、《老碼頭》、《老地圖》、《老廣告》、《老檔案》、《老行當》、《老風尚》和《老錢票》。它們從不同的視角,管窺這座城市的昨天,內容涉及市政變遷、政治演變、經濟發展、市井生活、文脈流轉傳承等等方面,尤其是對老重慶的個性與嬗變、老重慶的靈性與魂魄、老重慶的根與源,力圖以圖文並茂的表述引起讀者的注意,與讀者作尋根之旅。本叢書的作者與編者,都是從事文物、圖書、檔案、出版、歷史和文化研究等方面工作多年的優秀人選,既有豐富的實際經驗,又有專門知識方面的學術積累,並儘可能在文字處理上通俗、生動、準確。叢書使用的兩千多張歷史照片,許多是第一次公開出版,足見其珍貴和罕見。

重慶是一座具有世界歷史與文化價值的城市,對於這一點,筆者在主編該叢書及撰寫《老房子》的過程中堅信不移。這不是直轄後的文化自大,而是遵循“實史求是”的原則準確對待重慶歷史得出的結論,是依據古為今用的原則建設重慶新文化的需要。可惜的是我們總以為自己的文化家底不夠厚,其實是我們現時的努力離目標還有較大的距離。令人高興的是直轄之初,筆者提出把重慶建設成為與長江上游經濟中心相適應的文化中心的文化建設遠期目標,已經為越來越多的市民所接受,正在成為這座城市的規劃和行動。從這個意義上說,《老重慶影像志》叢書的出版,確實是一件可喜可賀可敬之事。