概述

癤病

癤病 癤病

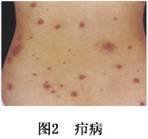

癤病癤是由於金黃色葡萄球菌自毛囊或汗腺侵入所引起的單個毛囊及其所屬皮脂腺的急性化膿性感染,一種急性化膿性毛囊及毛囊周圍組織的炎症,局部形成炎性浸潤結節。單個者稱為癤,反覆多發者稱做癤病。本病多見於炎熱季節,往往以頭、面、頸、腋下及臀部等常受摩擦的部位為多見,常見於營養不良的小兒或糖尿病患者。最初為與毛囊一致的炎性丘疹,漸漸增大成為粉紅或暗紅色浸潤結節,具疼痛和觸痛。經2一3天后結節化膿壞死變軟,形成膿瘍,中央有波動,並

癤病

癤病 癤病

癤病有膿栓,破潰後形成一個火山口狀孔洞,不時有勝波溢出.當膿栓和壞死組織排出後,疼痛頓減,炎症紅腫逐漸消退,約1一2用癒合,局部殘留疤痕。患者可伴有發熱頭痛、周身不適、淋巴結腫大等全身症狀。體質弱者甚至可引起膿毒血症或敗血症。輕者可不破潰,炎症硬結逐漸吸收消退。本病可發生於全身任何部位,尤易發生於預、面、頭皮、腋窩及臀部等處。發生於面部者,尤其在鼻附近的癤易引起海綿竇血栓性靜脈炎、腦膿腫或敗血症。

病因

癤病

癤病其病原菌主要是金黃色葡萄球菌、其次為白色葡萄球菌侵入毛囊或汗腺所致。皮膚擦傷、糜爛、常與礦物油接觸、高溫、潮濕、多汗、皮膚不清潔、身體抵抗力降低、體弱、糖尿病、腎臟炎、貧血等皆可成為本病的誘因。

臨床表現

癤初起時,局部出現紅、腫、痛的小結節,以後逐漸腫大,表麵皮膚緊張,局部紅、腫、熱、痛。以後結節逐漸成熟,中央變軟,觸之有波動感,表麵皮膚變薄、中央頂端出現一個黃點。膿頭可自行破潰,排出膿液和壞死組織,炎症便逐漸消失而痊癒。有時,紅腫的結節漸漸吸收既不化膿也不潰破。一般沒有全身症狀,病程7~14天。面部,特別是“危險三角區”的上唇周圍和鼻部癤,不能亂擠,以免將細菌感染擴散到顱內,形成腦膿腫。

診斷依據

癤腫無全身症狀者無需常規檢查。癤腫較大時,可有發熱,頭痛及乏力等全身症狀,白細胞數增高。

1、起病時為一硬結,有局部紅、腫,疼痛及壓痛。數日後,病源擴大,中央出現黃白色膿栓,繼而軟化,破潰,膿汁排出,炎症減輕漸愈。2.癤腫較大時,可有發熱,頭痛及乏力等全身症狀,白細胞數增高。3.面部癤腫如合併顱內感染時,面部腫脹嚴重,可伴寒戰,高熱,頭痛等海綿竇感染性栓塞。

2、治療本病的治療原則為全身套用抗菌藥物;局部於未成熟破潰時外敷魚石脂軟膏,已化膿尤其波動明顯者可切開排膿,對潰破創口或切開切口則用,凡士林紗布引流;局部還可施行物理療法。面部癤腫切忌擠壓,應早期套用大量抗菌素。對反覆多髮長期不愈的癤病可套用自血療法或注射自家菌苗、多價葡萄球菌苗。

中藥治療

熱毒型

【證見】 局部紅、腫、熱、痛;可伴有惡寒,發熱,疲乏,全身不適,煩躁, 小便黃赤,大便乾結。 舌質紅,苔薄黃,脈弦數或滑數。

【治法】 清熱解毒。

【方藥】

1.主方五味消毒飲(吳謙等《醫宗金鑒》)加減

處方:金銀花、野菊花、蒲公英、紫花地丁、夏枯草各15克,梔子、連翹、赤芍各12克,白花蛇舌革30克,生甘草5克。水煎服,每日1劑。

暑天夾濕者,加滑石30克、車前草15克。便秘者,加大黃12克(後下)。熱毒較重者,可加黃芩12克、黃連9克。

2.中成藥

(1)穿心蓮片,口服,每次4~5片,每日3次,溫開水送服。

(2)牛黃解毒片,口服,每次3片,每日3次,溫開水送服。

(3)清開靈口服液,口服,每次1支(10毫升),每日3次。

(4)魚腥草注射液,每次2~4毫升,肌肉注射,每日2次。

(5)功勞去火片,口服,每次5片,每日3次,溫開水送服。

風濕熱型

【證見】 癤多發或反覆發作;可伴有疲乏倦怠,胃納欠佳, 小便黃赤,大便乾結。舌質偏紅,苔黃膩,脈弦滑或滑數。

【治法】 祛風 清熱利濕。

【方藥】

1.主方防風通聖散(劉完素《宣明論方》)加減

處方:防風、荊芥、桔梗各9克,連翹、金銀花各15克,白朮、白芍、當歸、梔子、黃芩各12克,滑石、魚腥草各30克,麻黃、川芎各6克,薄荷6克(後下),生甘草5克,生石膏30克(先煎)。水煎服,每日1劑。

大便秘結者,去當歸、白朮,加大黃12克(後下),芒硝12克(沖)。久病體弱者,加生黃芪、黨參各25克,並適當減少苦寒之品。如原患有 消渴病等,應同時針對原發疾病進行辨證施治。

2.中成藥 防風通聖丸,口服,每次6克,每日2-3次,溫開水送服。

治療

注意清潔衛生,避免局部擠壓。發生在口鼻“危險三角區”內的癤,切勿擠壓,以防炎症擴散至顱內或致敗血症。應避免切開,在保守治療無效時,方才手術切開引流。物理治療可用熱敷或理療、紫外線照射,以促進其吸收或加速液化。