基本信息

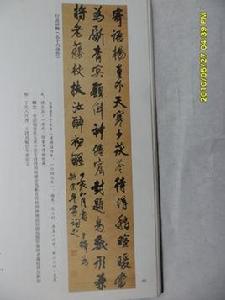

《行書詩軸》圖片

《行書詩軸》圖片【規格】248.5×50cm

【創作年代】1645年創作

創作背景

《行書詩軸》書與1645年(明弘光元年)乙酉,即清順治二年,王鐸時年五十四歲。先於此,從公元1645年(崇禎末年)開始,王鐸在仕途與人生上都跌進了低谷。在朝廷上由於和閣臣溫體仁、楊嗣昌等人先後不和,因而備受排擠。而後三個子女、妹妹及父母又相繼去世。1644年(崇禎十七年)三月十九日,崇禎帝在煤山自縊。五月三日福王朱由崧在南京稱監國,因福王與王鐸有舊,便推其為東閣大學士,但此時王鐸還在蘇州一帶漂泊。這一年的天翻地覆,使他的劫後餘生並不安寧。之後,王鐸雖然在弘光小朝廷被加為太子少保、戶部尚書、文淵閣大學士,乃至太子太保等高官厚爵,但明王朝氣數已盡,難以挽回。他先是力爭不可恢復東廠,後來又亟勸福王不可貪圖享樂。至十一月又因為鄉黨請謚之事與首輔馬士英發生嚴重摩擦。十二月至次年三月,又陸續發生“大悲案”、“偽太子案”、“童妃案”,鬧得滿城風雨、人心惶惶。特別是在“偽太子案”中,王鐸力主太子為偽而遭受唾罵,時有民謠曰:“射人先射馬(士英),擒賊先擒王(鐸)。”竟於1645年(弘光元年)五月十一日,都城百姓入獄救太子,捶罵毆詈王鐸不止。眾人將他拔鬚撏發至禿,囚禁於城中,後來又闖入他家中,搶劫一空。他的所有財貲與收藏的大量書畫盡被洗劫。這無疑是在明王朝苟延殘喘的歷史上又添了一部鬧劇而已。五月十五日提督京城趙之龍叩首迎接豫親王多鐸進入南京城,開洪武門。王鐸、錢謙益等文武數百人出城投降。王鐸受到清軍的厚遇,從此開始了晚年的降清生活,直到1652年(順治九年)去世。

作品釋文

《行書詩軸》全文曰:“緱溪吾有舊,況復在籬間。游踐牽多事,勞心豈惡閒。誅茅擬赤甲,握鏡憫紅顏。自愛芝差好,煙中不欲還。問緱溪。乙酉秋日,良庵老詞壇正之。嵩下王鐸。”

書法賞析

這幅作品非常能代表王鐸成熟期的風格。此時他已經在二王及唐宋各大家的基礎上,對米芾書法特有的跳躍跌宕、欹側變化有了獨到領會。雖然米芾研習二王,並發揮了王獻之“一筆書”的藝術特點,但是他的作品多限於尺牘小幅。王鐸則在米芾從未涉足的領域,將這種特點擴展到長軸巨幅,從而作了盡情發揮與別有心裁的演繹。作品中有多個字之間連綿相屬,既具有“顏筋柳骨”的厚重寬博、挺拔勁媚,也有二王的瀟灑自如、婉轉圓通。通過米芾,他把“一筆書”的特點發揮到了極致。尤其是最後“煙中不欲還”數字跌宕起伏、縱橫飄逸,正是達到了筆在意在、筆斷意連的境界。

書家簡介

王鐸(1592-1652)字覺斯,號嵩樵,又號痴庵,別署煙譚漁叟。孟津(今河南孟津)人。幼時家境十分貧寒,過著“不能一日兩粥”的生活。1622年(明天啟二年)中進士,累擢禮部尚書。王鐸身逢亂世,仕途多變,1644年李自成攻克北京,明崇禎帝自縊於景山。馬士英等在南京擁立福王,待為東閣大學士。入清後,他降清,清授予他禮部尚書、官弘文院學士,加太子少保。王鐸由明朝舊臣變為清廷新貴,在以氣節自持的明代遺民眼中是被鄙夷的貳臣,因此,他始終抑鬱不樂。入清之後,王鐸做了八年的官,於1652年(順治九年)病逝故里。