羲和傳說

簡介

太陽女神羲和

太陽女神羲和中國有太陽女神,這位太陽女神名叫羲和。 最早的大百科全書《山海經》中有這樣一個故事:“東海之外,甘泉之間,有羲和之國。有女子名羲和,為帝俊之妻,是生十日,常浴日於甘淵。”

也就是說,羲和國中有個女子名叫羲和,她是帝俊之妻,生了十個太陽。“太陽之母”這是關於羲和的傳說之一。

羲和又是太陽的趕車夫。《楚辭·離騷》說:“吾令羲和弭節兮,望崦嵫而無迫。”(弭:平息;崦嵫:yān zī 牞古代指太陽落山的地方)。詩句的意思是:羲和不慌不忙地趕著馬車,和太陽一起走在歸家的路上。

羲和掌握著時間的節奏,每天由東向西,驅使著太陽前進。因為有著這樣不同尋常的本領,所以在上古時代,羲和又成了制定時歷的人。《尚書·堯典》說:“乃命羲和,欽若昊天,曆象日月星辰,敬授人時。”———於是指示羲和,密切注視著時日的循環,測定日月星辰的運行規律,給大家制定出計算時間的曆法。

羲和部落遺址位於東海之濱的山東省日照市湯谷太陽文化源旅遊風景區(中國太陽神祭壇遺址公園)內的天台山上。這裡留有太陽神石、太陽神陵、老母廟、老祖像、觀測天文的石質日晷、祭祀台、石椅、石磨、積石冢等遺存,出土過石斧、石錛、石鏟、石箭頭等器物。

據《山海經》、《尚書》和《史記》記載,羲和族人在湯谷祭太陽,在天台山觀天象。帝堯“乃命羲和,欽若昊天,曆象日月星辰,敬授人時”。羲和後裔大羿、太昊、少昊、伯益等都曾在山下堯王城遺址一帶建立強大的東夷古國,現為國家級重點文物保護單位。

關於羲和部落遺址的考證如下:

《山海經·大荒南經》記載:“東南海之外,甘水之間,有羲和之國。有女子曰羲和,帝俊之妻,生十日,方浴日於甘淵”。《山海經·大荒東經》曰:“東海之外大壑,少昊之國,少昊儒帝顓頊,棄其琴瑟。有甘山者,生甘淵,甘水出焉”。《山海經》研究專家,晉代郭璞為此作注說:“此經甘淵,實即《大荒南經》羲和裕日之甘淵”。

少昊是大汶口文化晚期至龍山文化中期的部落名稱。儘管羲和與少昊的先後順序無考,但根據《山海經》,少昊之國與羲和之國在地望上一致是無疑的。

古時日照東部沿海或者稱“東海”,或者稱“東南海”,有清光緒十一年《日照縣誌》地圖(圖3)為證。《春秋左傳正義》隱公二年下注曰:“《譜》云:“莒嬴姓,少昊之後。周武王封茲於期於莒,初都計,後徙莒,今城陽莒縣是也”。《漢書·地理志》載“莒,故國盈姓,三十世為楚所滅,少昊之後”。少昊崇鳥,顏師三注《漢書·地理志》“鳥夷”曰:“一說居在海曲,被服容止皆象鳥也”。日照在漢代稱為海曲。海曲的東夷人之所以被稱為鳥夷,是因為他們在服飾與行為上極力模仿鳥,而對圖騰物的模仿正是圖騰信仰的重要方面。《左傳》昭公十七年載郯子說:“我高祖少昊摯之立也,鳳鳥適至,故紀於鳥,為鳥師而鳥名”。王青教授在《從大汶口到龍山:少昊氏遷移與發展的考古學探索》一文中說:“少昊氏是史前東夷人的重要支系,考古發現的陶文和大墓證明,少昊氏不僅存在於大汶口文化時期,而且還延續到龍山文化時期,期間經歷了不斷遷移和發展的過程.其中大汶口晚期以莒縣陵陽河一帶為中心,到大汶口末期遷到五蓮丹土一帶,龍山早中期又遷到日照堯王城(堯王城遺址)、兩城(兩城遺址)等地,在濱海地帶形成超大規模的中心,龍山中期之末遷到了臨朐西朱封一帶,到龍山晚期又遷到曲阜一帶.少昊氏的遷移過程是不斷發展壯大和文明化水平不斷提高的過程,經歷了從古國到方國的社會轉變.到龍山文化末期,少昊氏走向衰亡,被東夷新崛起的皋陶、伯益等政權實體取代”。

日照地區是贏姓莒國的先祖少昊、伯益的領地。而少昊之國與羲和之國在地望上一致,因此日照地區屬於羲和之國的一部分。

日照乃嵎夷所在地

據《尚書·堯典》記載,羲和浴日的湯谷(暘谷)在一個叫做嵎夷的地方。“乃命羲和,欽若昊天,曆象日月星辰,敬授人時。分命羲仲,宅嵎夷,曰暘谷”。孔安國注云:“東夷之地稱嵎夷。”嵎夷在中國東方的青州。《尚書·禹貢》曰: “海、岱惟青州:嵎夷既略,濰、淄其道”。

《尚書·禹貢》又載:“海、岱及淮惟徐州。淮沂其乂,蒙羽其藝;大野既豬……浮於淮泗,達於河(荷)”。歷史上有人認為日照屬於徐州。根據《尚書·禹貢》的記載,沂河流域屬徐州無疑,但日照地區在沭河以東,似乎不屬於徐州。因為徐州之民在《禹貢》中被稱為淮夷,歷史上也曾稱為“徐夷”。如果日照屬於徐州,則日照先民應為淮夷或徐夷,顯然與歷史記載不符。日照地區在歷史上和傳說中從來沒有淮夷或徐夷的記載。

根據南宋或者清乾隆年間編寫的《四庫全書》中的禹貢九州圖(圖4 禹貢九州山川圖),地區應屬於青州。圖中以泰山、蒙山到羽山一線為界,其北為青州,其南屬徐州淮夷,嵎夷恰恰就包括日照地區。

古代嵎夷也稱隅夷或郁夷。根據清道光年間許喬林所編《海州文獻錄》中有關王良士對湯谷的考察和註解也說明日照地區屬隅夷:“吾嘗航海,自碣石登萊,窮沙門數十島,登成山芝罘,憩息琅琊,尊海而南,求所謂隅夷暘谷者不可得。案:遷史《始皇本記》:調立石朐界,為秦東門雲。朐界者,今海州鎮山古朐縣也。秦統一天下,以朐山為東門,則有虞氏幅員最廣,宜以此山為有虞東界。雨雲山在海中,周二百里,為隅夷無疑。東磊面東為谷,四時旭日所照,奇峰怪壑,異草仙花,必羲和所居之湯谷也”。儘管許喬林對湯谷地望的結論顯得武斷,但連雲港地區為隅夷的說法是正確的。《山海經。海內經》中記載:“都州在海中,一曰郁州”。何光岳先生在《東夷源流史》中也認為郁州(江蘇連雲港附近雲台山,古稱郁州)大部分為郁夷人所居。這就是說,隅夷的分布北起琅琊,南至江蘇連雲港,這不但與禹貢九州圖相符,也得到藤花落地下考古(龍山文化遺址)的佐證。

山東省文物考古研究所王守功先生在《山東龍山文化》一書中指出:“堯王城類型主要分布於沂山之南、蒙山以東的魯東南地區。這一區域的地貌以丘陵為主,間有較大的河谷平原。該類型西、北兩側分別於尹家城類型、姚官莊類型相鄰,東至黃海,南界約在隴海鐵路以北。行政區劃包括臨沂、日照兩市和江蘇東北角之一部分”。“根據遺址分布特點可以推測,日照、臨沂一帶是堯王城類型的中心地帶。這裡地理環境特點是地勢平坦,土地肥沃,河流眾多,古代環境同現在差別較小。考古發現表明,這裡龍山文化遺址十分密集,且不乏大型遺址”。而地下考古堯王城類型的地域恰恰就是嵎夷的分布範圍。

此外,史料記載日照在商周時均屬青州。根據《禹貢》成書時的地理知識或九州的概念,其時膠萊平原尚為海洋或沼澤之地,山東丘陵為海島,日照地區當時位於華夏的最東端,正是太陽從大海中升起,“日出初光先照”的地方。太陽崇拜在這裡產生自有地理上的道理。

在山東省日照湯谷太陽文化源旅遊風景區的天台山下,有一個非常獨特的老母廟——這座老母廟祭祀的是我們的先祖太陽神羲和,當地人稱羲和老母,這在全國眾多的老母廟中尚不多見。

郭沫若指出:“殷人於日之出入均有祭”。商代甲骨卜辭中有“夏於東母,泵三,犬三”,“己酉卜,鼓貞,竟於東母,九牛”,“貞,夏於東母,三牛,又”等記錄。可見商代“競於東母”的祭儀十分隆重。競,或作寮,《甲骨文字典》釋之為“會潘柴而祭之意”,也就是堆柴為火進行祭祀的意思。陳家夢在《殷虛卜辭綜述》中指出,卜辭中的“東母”指太陽。丁山先生認為“東母”是日神的別名,當為生十日的羲和,亦即太陽神。“夏於東母”即以火祭日。

信仰

日照老母廟

日照老母廟日照地區的太陽神崇拜習俗以天台山下太陽節(老母廟廟會)歷史最為悠久,規模最為宏大,影響最為廣泛。

對於老母廟的歷史,清朝王隕在《天外來客—隕石收藏錄》中記載:“日照隕:沂州府日照縣南40里石盆山。《淮南子·覽冥篇》云:‘往古之時,四極廢,九州裂,天不兼復,地不周載;火爁焱而不滅,水浩洋而不息;猛獸食顓民,鷙鳥攫老弱。於是女媧煉五色石以補蒼天,斷鰲足以立四極,殺黑龍以濟冀州,積蘆灰以止淫水。蒼天補,四極正;淫水涸,冀州平;狡蟲死,顓民生;背方州,抱圓天”。山巔尚有馬蹄形隕石坑依稀可辯,隕石散落於其間,山下有隕石立於濤雒南門外。土人傳曰:盤古開天闢地,日月星辰各司其職,四海一統,其樂融融。不意太陽爆,隕石降,竟至石破天驚,“四極廢,九州裂”,民不聊生者也。幸得女媧補天於高山之巔,羲和浴日於東海之濱,救得萬眾生靈。乃建老母廟于山下以祀女媧羲和,堆隕石於高台以祭太陽神靈”。

老母廟廟會(太陽節)起於何時,不見記載。傳說自古以來日照民間就有趕廟會的習俗,人們在祭祀神靈的同時,也要進行商貿和民間娛樂活動。因此每年一度農曆六月十九太陽神生日這天,天台山下的老母廟都要舉辦廟會,這是濤雒也是日照的一大盛事,周圍幾百里的鄉民都來趕廟會,祭太陽,祀老母,祈求五穀豐登,幸福安康。村民們還將生產的鄉土產品拿來展示、交換、同時請來專門的戲班子表演節目。據說場面宏大,熱鬧非凡。 北魏時期,慧深法師在天台山老母廟附近建天台憫寺。由於農曆六月十九日也是觀音菩薩的成道日,佛教文化很自然地融入了當地的太陽節習俗。因此農曆六月十九太陽節這天,人們不但祭太陽,祀老母,還要拜菩薩。值得注意的是,石鳯寺的建築本身也反映了原始太陽崇拜與佛教文化的結合。據說寺廟雕樑畫棟,大殿里供奉的是佛像,壁畫則是羲和浴日,女媧補天,嫦娥奔月和大羿射日等傳統的神話傳說。

老母廟廟會(太陽節)大型節慶活動一直延續到解放前。後來廟會上發生了一件離奇的“木刀殺人”的事故,廟會活動才中斷。當時戲班子上演的是三國演義中關公計斬蔡陽的情節,據說演關公的演員手持木刀,手起刀落,居然真的把演蔡陽的演員的人頭砍了下來,從此廟會終止了,但是民間的祭祀活動一直沒有停止。六十年代文革開始,紅衛兵到這裡破四舊,將老母像合佛像砸毀。到七十年代人們在這裡採石,老母廟和石鳯寺被徹底破壞了。但是在民間,人們在太陽節這一天仍然保留吃麵餅的習俗。

金烏,漢族神話中太陽之靈,形態為三足烏鴉,共有十隻,它們住在東方大海扶桑樹上,輪流由它們的母親——羲和駕車從扶桑升起,途徑曲阿山,曾泉,桑野,隅中,昆吾山,鳥次山,悲谷,女紀,淵虞,連石山,悲泉,虞淵。

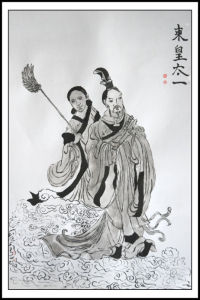

東君,中國古代楚國神話中的神祇。楚國詩人屈原的著名詩篇《九歌》中的第七篇就名為《東君》。關於東君的神格,歷來說法不一。通常認為東君是指太陽神,但也有月神說。《九歌》首篇的《東皇太一》中所歌頌之神東皇太一作為太陽神的神格似乎更為明顯,因此又有說法認為東君即為東皇太一。

炎帝神話

太陽神炎帝

太陽神炎帝太陽神炎帝是一位極慈祥的大神,當他出現在世間的時候,大地上的人類已經生育繁多,自然界出產的食物不夠吃了,慈愛的炎帝教人如何播種五穀,用勞力來換取生活的資源。那時候,人類共同勞作,互相幫助,沒有奴隸,沒有主人,收穫的果實大家均分,感情象兄弟姐妹般親切。 炎帝又叫太陽發出足夠的光和熱來,使五穀孕育生長。從此,人類便不愁衣食。大家感念他的功德,便稱他為“神農”。傳說他是牛頭人身。這大概因為在農業時代象徵幾千年來幫助我們耕種的牛一樣特別有貢獻吧!

這太陽神兼農業之神的炎帝剛誕生時,完全不需要半點人力,自然湧現了九眼井。這九眼井的水彼此相連,若是取出其中一眼井的水,其他八眼井的水都會波動起來。

傳炎帝說神農氏是上古時代三皇五帝中的一位賢聖的帝王,是中華民族的化身。我國許多史籍,如《左傳》、《禮記》、《漢書》、《荊州記》、《帝王世紀》、《水經注》、《括地誌》、《漢唐地理書鈔》、《路史》、《大清一統志》等,都認為炎帝神農氏的出生地是厲山、列山或烈山,即今湖北省隨州市厲山鎮。據清同治《隨州志》記載:“列山上建有神農廟、神農井、炎帝廟”。相傳神農氏誕生於厲山鎮南九烈山第五座山頭半山腰中的神農洞。神農洞的附近有古廟一座,內供伏羲氏、神農氏、軒轅氏的塑像。隨州市厲山鎮距神農架林區只有兩百公里,前者是神農氏故鄉,後者是神農氏長期生活的地方。至今,兩地的民俗風情、方言、有關神農氏的傳說故事,都大抵相似。兩地皆系炎黃文化的發源地之一。據司馬貞《三皇本紀》載:“神農氏,姜姓以火德王。母曰女登,女媧氏之女,忎神龍而生,長於姜水,號歷山,又曰烈山氏”。據《孟子·梁惠王章句上》載:“神農,有媧氏之女安登,為少典妃,忎神龍而生帝。承庖羲之本,(伏羲氏禪位與神農氏)以火德王。”故曰:“炎帝”。 斲木為耜,揉水為耒,耜耒之利以教天下,故號“神農”。據司馬貞《三皇本紀》載:“太昊伏羲氏,日月象其明,龍河馬圖神其應,洩陰陽之秘,奧八卦爻象之先,配乾支,作甲子。曆象以興嫁娶,正姓氏而大婚伊始,代結繩(指燧人氏結繩記事,代者接代也,燧人氏四傳無懷、葛天、女媧至伏羲,繼承基業),為禮道重人倫,作二十五玹之瑟,龍師紀官。始庖廚,倡六獸,之先帝也。端拱於上,朱襄諸臣分理於下。嗚呼,此天所以開炎帝之盛也。”因為當時為禪通紀十九氏時代,故伏羲氏禪位於第一重臣朱襄氏,即炎帝也。所以有“此天所以開炎帝之盛也”之論。綜上所述,炎帝即朱襄氏,朱囊氏即炎帝也,為一個人。據《辭源·二》解:“朱襄氏,炎帝的別名,給以充分認可”。《辭源》又解:“《呂氏春秋·古樂》云:“昔古朱襄氏治天下也,多風而陽氣蓄積。”從此句之意也說明了,朱襄氏受伏羲氏禪位而有天下,故記載“朱襄氏之治天下也。”《戰國策》記載神農攻打補遂是可以考據在中國境內的最早戰爭。

東君傳說

《九歌·東君》是屈原的組詩《九歌》中的一篇楚辭,祭祀對象是東君,也就是太陽神。詩歌各章歌辭之間的聯接承轉,又極其自然,在輪唱中烘托出日神的尊貴、雍容、威嚴、英武,那高亢宏亮的聲樂正恰如其分地演繹出光明之神的燦爛輝煌,很好的表現了太陽神的特點。

相關詩詞

九歌·東君

東皇太一

東皇太一暾將出兮東方,

照吾檻兮扶桑。

撫余馬兮安驅,

夜晈晈兮既明。

駕龍輈兮乘雷,

載雲旗兮委蛇。

長太息兮將上,

心低徊兮顧懷。

羌聲色兮娛人,

觀者憺兮忘歸。

緪瑟兮交鼓,

蕭鍾兮瑤簴。

鳴篪兮吹竽,

思靈保兮賢姱。

翾飛兮翠曾,

展詩兮會舞。

應律兮合節,

靈之來兮蔽日。

青雲衣兮白霓裳,

舉長矢兮射天狼。

操余弧兮反淪降,

援北斗兮酌桂漿。

撰余轡兮高駝翔,

杳冥冥兮以東行。

詩詞翻譯

溫煦明亮的光輝將出東方,

照著我的欄桿和神木扶桑。

輕輕扶著我的馬安詳行走,

從皎皎月夜直到天色明亮。

駕著龍車借著那雷聲轟響,

載著如旗的雲彩舒捲飄揚。

長長嘆息著我將飛升上天,

我的內心又充滿眷念彷徨。

聲與色之美足以使我快樂,

觀看者安於此景回還皆忘。

調緊瑟弦互動把那大鼓敲,

敲起樂鍾使鐘磬木架動搖。

鳴奏起橫篪又吹起那豎竽,

更想起那美好的巫者靈保。

起舞就像小翠鳥輕盈飛舉,

陳詩而唱隨著歌聲齊舞蹈。

合著音律配著節拍真和諧,

眾神靈也遮天蔽日全駕到。

把青雲當上衣白霓作下裳,

舉起長箭射那貪殘的天狼。

我抓起天弓阻止災禍下降,

拿過北斗斟滿了桂花酒漿。

輕輕拉著韁繩在高空翱翔,

在幽暗的黑夜又奔向東方。

詩詞背景

《東君》一詩是屈原的組曲《九歌》中祭祀太陽神的祭祀辭。洪興祖《楚辭補註》云:“《博雅》曰:‘朱明、耀靈、東君、日也。’《漢書·郊祀志》有東君。”朱熹《楚辭集注》云:“此日神也。《禮》曰:‘天子朝日於東門之外。’”戴震《屈原賦注》云:“《禮記·祭義篇》曰:‘祭日於壇。’又曰:‘祭日於東。’《祭法篇》曰:‘王宮,祭日也。’此歌備陳歌舞之事,蓋舉迎日典禮賦之。

詩詞賞析

祭祀日神之詩,自然充滿對光明之源太陽的崇拜與歌頌。這種崇拜與歌頌,是古今中外永恆的主題,萬物生長靠太陽,對太陽的崇拜和歌頌自然是最虔誠又是最熱烈的。在《九歌》描寫祭祀的場面中,這一篇寫得最熱鬧。

詩篇一開頭,就先刻意描寫一輪噴薄而出的紅日那溫煦明亮的光輝。就如昏暗的劇場突然拉開帷幕,展現出一個鮮麗明艷的大背景,把整個氣氛渲染得十分濃烈。旭日欲出,自然先照亮日神東君所住的日出之處,也就自然引出日神。東君是偉大的,他所駕馭的太陽把光和熱帶給人類,是那樣的慷慨無私,自然有那從容不迫的姿態。所以他總是不激不厲,安詳地駕著太陽車緩緩而行,履行他一天的神聖職責。

那么,當陽光普照大地,日神給人類帶來的一切又有何等意義呢?作者並未轉而敘述大地山川的反映,仍圍繞主題描寫了一個日神行天的壯麗場面。這裡的龍和上文的馬實際上是同一物。飛龍也好,天馬也罷,都是上天的神靈,故屈賦中常互稱。天馬行空,自非凡馬可比。這裡的雷聲,實際上是龍車滾滾駛過的聲音。而天上片片絢麗雲彩的伴隨,就如龍車上插著萬桿旌旗,又是何等的顯赫。這種場面,只能從後世描寫天子浩浩蕩蕩的出行中去體會了。

至此,作者筆鋒一轉,讓東君發出長長的嘆息。他嘆息什麼呢?因為他將回到棲息之所,而不能長久陶醉在給人類帶來光明帶來一切的榮耀中,所以他只有眷念,只有彷徨。但那行天時轟響的龍車(聲)和委蛇的雲旗(色)確實給他以快意,就連觀者也因之樂而忘返。

提及觀者,又自然地引出一個極其隆重熱烈迎祭日神的場面。人們彈起琴瑟,敲起鐘鼓,吹起篪竽,翩翩起舞。於是,東君的官屬們也為人們這虔誠之心所感,遮天蔽日紛紛而下。

東君的司職很明確,就是為人類帶來光明。然而這裡描寫的東君與眾不同,他並不是趁著暮色悄悄地回返,而是繼續為人類的和平幸福而工作著。他要舉起長箭去射那貪婪成性慾霸他方的天狼星,操起天弓以防災禍降到人間,然後以北斗為壺觴,斟滿美酒,灑向大地,為人類賜福,然後駕著龍車繼續行進。這裡的一個“高”字,再次把東君那從容不迫偉大而無敵的氣度生動地表現了出來。戴震《屈原賦注》認為天狼星在秦之分野,故“舉長矢兮射天狼”有“報秦之心”,反映出對秦國的敵愾,聯繫歷史事實,此論自非無稽之談。

詩中沒有繾綣的兒女之情,有的只是崇高的博愛;沒有濃郁的芳香,有的只是熾熱的情懷,這與人類對日神東君的崇敬和禮讚的主題是相一致的。

結合祭祀儀式上的樂舞表演情況來看,可以判斷第一、第二章是扮神之巫所唱,第三章是迎神之巫所唱,第四章又是扮神之巫所唱。而各章歌辭之間的聯接承轉,又極其自然,在輪唱中烘托出日神的尊貴、雍容、威嚴、英武,那高亢宏亮的聲樂正恰如其分地演繹出光明之神的燦爛輝煌。

![太陽神[中國神話中的太陽神] 太陽神[中國神話中的太陽神]](/img/2/805/nBnauM3X0YDNzADN3UjNzcDM1UTM2EjMzMTM1YTNwAzMwIzL1YzLyUzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)