發展歷史

組建院系

•大連理工大學工程力學系

大連理工大學工程力學繫於1957年由錢令希院士和唐立民教授領導創建。

1981年,首批獲得博士學位授予權。

1985年,設立力學博士後科研流動站。

1984年,創辦《計算力學學報》(原《計算結構力學及其套用》)向中國國內外發行。

1987年,計算力學被確定為國家重點學科。

1996年,首批獲得力學一級學科博士學位授予權。

2001年,工程力學被確定為國家重點學科。

2007年,被確定為力學一級學科國家重點學科。

•大連理工大學船舶工程學院

大連理工大學船舶工程學院的前身是造船工程系(機造系),始建於1949年,是學校最早設立的院系之一。

1955年1月,造船系調整到上海造船學院(今上海交通大學)。

1960年,造船系在大工重新成立。

1989年,造船系分建成船舶工程系和動力工程系。

1996年5月,成立船舶工程學院。

•大連理工大學汽車工程學院

大連理工大學車輛工程專業始建於1995年成立的“動力與汽車工程系”。

2007年5月,按照學校整體學科規劃,通過引進國內具有學科優勢的創新團隊與校內原有車輛工程專業重新整合成立汽車工程學院。

合併組建

2007年7月22日,大連理工大學運載工程與力學學部成立,由工程力學系、船舶工程學院、汽車工程學院整合組建而成。

2008年12月17日,大連理工大學航空航天學院正式成立,隸屬運載工程與力學學部。

2009年12月,設立航空航天學院下屬機構:氣動與推進研究所、飛行器設計研究所、飛行器控制與仿真研究所、航空航天學院辦公室和實驗室管理辦公室。

2013年10月,運載學部首獲國家級國際科技合作基地。11月,學部獲批一個國家地方聯合工程研究中心及一個“111計畫”學科創新引智基地。

大連理工大學運載工程與力學學部

大連理工大學運載工程與力學學部2016年1月,學部獲批一個國家級虛擬仿真實驗教學中心。6月,遼寧省深海浮動結構工程實驗室獲批覆組建。11月18日,大連理工大學極地海洋工程研究中心在學部成立。

辦學條件

院系設定

截至2018年1月,學部設有工程力學系、船舶工程學院、汽車工程學院、航空航天學院4個教學院系,有4個本科專業:船舶與海洋工程、工程力學(含飛行器設計與工程專業)、車輛工程(英語強化)、工程力學(錢令希力學創新實驗班)。

師資力量

截至2018年1月,學部有3位兩院院士,俄羅斯外籍院士1人,韓國兩院院士1人,雙聘院士3人,長江學者獎勵計畫特聘教授5人(含講座教授2人,首批青年學者1人)、千人計畫5人、國家傑出青年科學基金和海外青年學者合作研究基金獲得者7人、國家優秀青年科學基金獲得者1人、973首席(含青年)4人(3個為首席單位)、教授72人和博士生導師69人。

中國科學院院士(專職):鍾萬勰、程耿東、申長雨

俄羅斯外籍院士 :程耿東

韓國兩院院士 :李康鏞

中國工程院院士(雙聘):陳清泉、楊鳳田、沈聞孫

國家級突出貢獻專家 :鍾萬勰、程耿東

何梁何利科學技術創新獎獲得者:鍾萬勰、程耿

周培源力學獎獲得者 :程耿東

長江學者 特聘教授:張洪武、郭旭、亢戰、王博(青年)、鄒麗(青年)

長江學者講座教授:陳震、仝立勇

國家海外高層次人才引進計畫( “ 千人計畫 ” )入選者:陳震、歐陽華江、趙坤民、張桂勇(青年千人)、 劉嶺(青年千人)

國家傑出青年科學基金獲得者:張洪武、胡平、申長雨、陳震、仝立勇、郭旭、亢戰

國家優秀青年科學基金獲得者:鄒麗

“ 新世紀百千萬人才工程 ” 國家級人選:胡平 張洪武

教育部跨世紀優秀人才基金獲得者:林焰、胡平

教育部 “ 新世紀優秀人才支持計畫 ” 入選者名單:郭旭、劉書田、李剛、亢戰、陳飆松、季順迎、趙國忠、張亞輝 沙建軍、吳志剛、武湛君、張昭、高強、鄭勇剛

中國青年科技獎獲得者:吳承偉、郭旭、張洪武

全國徐芝綸優秀力學教師獎:李剛、閻軍、阮詩倫

科技部科技創新領軍人才:郭旭、亢戰

遼寧省普通高等學校本科優秀教學團隊:“彈性力學系列課程”教學團隊(2011年)

教學建設

教育教學

教育教學截至2018年1月,學部有教育部高等學校特色 專業建設點2個,國家級虛擬仿真實驗中心1個,國家級綜合改革重點建設專業3個,遼寧省普通高等學校本科示範性專業1個,遼寧省虛擬仿真實驗中心1個,遼寧省資源共享課3門。

教育部高等學校特色專業建設點:船舶與海洋工程、工程力學

國家級虛擬仿真實驗中心:車輛工程虛擬仿真實驗中心

國家級綜合改革重點建設專業:工程力學、車輛工程、飛行器設計與工程

遼寧省普通高等學校本科示範性專業:工程力學

遼寧省虛擬仿真實驗中心:車輛工程虛擬仿真實驗中心

遼寧省資源共享課:《材料力學》 、《現代力學進展導論》、《船舶設計原理》

學科建設

截至2018年1月,學部有一級學科國家重點學科1個,涵蓋二級國家重點學科4個,二級學科國家重點學科1個,博士後科研流動站2個,14個二級學科博士點,1個一級學科碩士點,5個二級學科碩士點,2個專業碩士類別。

博士後科研流動站:力學、船舶與海洋工程動力

•重點學科

一級學科國家重點學科:力學 (涵蓋二級國家重點學科:工程力學、固體力學、一般力學與力學基礎、流體力學)

二級學科國家重點學科:船舶與海洋結構物設計製造

•學位授予

二級學科博士點:工程力學、固體力學、一般力學和力學基礎、流體力學、計算力學、岩土與環境力學、動力學與控制、套用與實驗力學、航空航天力學與工程、生物與納米力學工程、船舶與海洋結構物設計製造、輪機工程、水聲工程、車輛工程

一級學科碩士點:航空宇航科學與技術

二級學科碩士點:力學、船舶與海洋結構物設計製造、水聲工程、航空宇航科學與技術、車輛工程

專業碩士類別:船舶與海洋工程、車輛工程

學術科研

科研平台

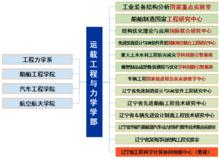

學部結構

學部結構截至2018年1月,學部有國家地方聯合工程研究中心1個,國家重點實驗室1個,國家級國際科技合作基地1個,遼寧省工程研究中心3個,遼寧省重點實驗室2個,遼寧省工程實驗室1個,國家自然科學基金委創新研究群體1個,教育部長江學者和創新團隊發展計畫1個,高等學校學科創新引智基地2個。

國家地方聯合工程研究中心:先進裝備設計與CAE軟體開發國家地方聯合工程研究中心

國家重點實驗室:工業裝備結構分析國家重點實驗室

國家工程研究中心:船舶製造國家工程研究中心

師生風采

師生風采高等學校學科創新引智基地:重大土木水利工程防災減災 學科創新引智基地(與校建設工程學部聯合)、橡塑製品成型數值模擬與最佳化學科創新引智基地

國家級國際科技合作基地:國際結構最佳化理論與套用聯合研究中心

國家自然科學基金委創新研究群體:計算力學與工程科學計算

教育部長江學者和創新團隊發展計畫:結構最佳化的理論、方法與套用創新團隊

遼寧省工程研究中心:遼寧省先進制造設計與CAE軟體工程研究中心、遼寧省先進船舶工程技術研究中心、遼寧省車輛先進設計製造工程技術研究中心

遼寧省重點實驗室:遼寧省節能與新能源汽車動力控制與整車技術重點實驗室、遼寧省空天飛行器前沿技術重點實驗室

遼寧省工程實驗室:遼寧省深海浮動結構工程實驗室

科研成果

截至2018年1月,學部獲得國家自然科學獎二等獎2項、三等獎2項、四等獎1項,國家科學技術進步獎一等獎1項、二等獎2項、三等獎2項,獨立獲國家自然科學二等獎1項、參與獲國家科技進步特等獎1項、獲國家科技進步一等獎1項、省部級科技獎勵15項;授權發明專利近200項。發表學術論文3796篇,其中SCI檢索論文1470篇,EI檢索論文2026篇,出版學術專著53本。承擔國家973計畫項目(首席單位)5項,國家973、863、國家自然科學基金重點項目、科技重大專項等重大、重點項目116項。

國家自然科學獎二等獎:基於模擬關係的計算力學辛理論體系和數值方法(鍾萬勰,2010年)

高校科學技術獎自然科學二等獎:多孔多相介質力學及耦合問題的理論、模型化與數值方法(李錫夔、張洪武、武文華,2008年)

中國汽車工業科技進步二等獎:汽車車身結構概念設計智慧型CAE系統(胡平、侯文彬,2011年)

學術資源

•學術刊物

計算力學學報

計算力學學報《計算力學學報》設有多種欄目:學術論文、綜合評述、工程套用、研究簡報、程式設計和程式紹、短文、專題講座、學術動態、問題討論等,期刊是中國"力學類"核心期刊、中國高等學校優秀自然科學學報及教育部優秀科技期刊、《中國科學引文資料庫》和《中國學術期刊綜合評價資料庫》來源期刊。《中國學術期刊(光碟版)》首批入編期刊,由《中國期刊網》和《中國學術期刊(光碟版)》全文收錄,國家新聞出版總署“中國期刊方陣”的雙效期刊、被俄羅斯《文摘雜誌》全刊收錄,德國《數學文摘》收錄期刊、美國《套用力學評論》的核心期刊,美國《數學評論》、《劍橋科學文摘》的來源期刊,荷蘭《文摘與引文資料庫》,波蘭《哥白尼索引》核心期刊、美國《工程索引》的核心期刊(2002—2013)。

文化傳統

學部標識

•部徽

部徽

部徽部徽主體由變形的大寫字母V、E、M組成,V是運載英文vehicle的縮寫,E是工程英文engineer的縮寫,M是力學英文單詞Mechanics的縮寫,vem即運載工程與力學學部的英文縮寫,主體標誌簡潔大氣,具有較高的識別度和代表意義。字母Vem通過藝術旋轉變形,互相融合,寓意運載工程與力學學部由實力雄厚、特色鮮明、具有光榮歷史和優良傳統的工程力學系、船舶工程學院與具有時代氣息、煥發勃勃生機的汽車工程學院和航空航天學院整合組建而成,很好地體現學部獨特的文化底蘊。主體顏色選擇藍色,和大連理工大學校徽顏色一致,鮮明、有時代感,代表學部師生蓬勃向上的精神風貌。

部徽寓意深刻,構思新穎,富有創意,體現了運載工程與力學學部特色和文化底蘊;主題鮮明,有時代感,能代表學部師生蓬勃向上的精神風貌。

•吉祥物

雲仔

雲仔“雲仔”是運載的暱稱,誕生於運載學部成立的2007年7月22日,是運載學部的吉祥物。耳朵是車,頭帶是船,圓圓的小腦袋上是個火箭,整體形狀是雲朵,腳踏波浪,可愛祥和。學部部徽印在胸前,學部生日記在後背,“力船車航”全都體現,代表著運載學部的全體成員,象徵著運載學部揚帆起航,馳騁天下。

精神文化

•部訓

運籌帷幄,載物厚德

部訓

部訓機構領導

現任領導

| 職務 | 姓名 |

| 部長 | 李剛 |

| 書記 | 劉剛 |

| 副部長 | 侯文彬 |

| 副部長 | 亢戰 |

| 副部長 | 黎勝 |

| 副部長 | 沙建軍 |

| 副部長兼副書記 | 張小剛 |

| 副書記兼副部長 | 楊玉林 |

| 資料來源: | |

歷任領導

部長:張洪武 2007.7 —2013.5

書記:黃一 2007.7 — 2013.6

知名校友

孫波,中國船舶重工集團公司董事、總經理、黨組副書記。

郝方林,大連市甘井子區委書記。

劉揚,東北石油大學校長。

周建平,中國載人航天工程總指揮、中國載人航天工程總設計師,中國工程院工程管理學部院士。