杜甫

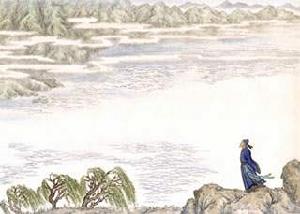

《詠懷古蹟·其一》

《詠懷古蹟·其一》支離東北風塵際,飄泊西南天地間。

三峽樓台淹日月,五溪衣服共雲山。

羯胡事主終無賴,詞客哀時且未還。

庾信平生最蕭瑟,暮年詩賦動江關。

《舊唐書·杜甫傳》:

杜甫,字子美,本襄陽人,後徙河南鞏縣。曾祖依藝,位終鞏令。祖審言,終膳部員外郎,自有傳。父閒,終奉天令。

甫天寶初(註:應為開元末)應進士不第。天寶末,獻三大禮賦,玄宗奇之,召試文章,授京兆府兵曹參軍(註:應為右衛率府參軍)。十五載,祿山餡京師,肅宗徵兵靈武。甫自京師宵遁,赴河西(註:時未嘗到河西),謁肅宗於彭原(註:應為鳳翔),拜右拾遺(註:應為左拾遺)。房〔王官〕為布衣時,與甫善。時〔王官〕為宰相,請自帥師討賊,帝許之。是年十月,〔王官〕兵敗於陳濤斜。明年春,〔王官〕罷相。甫上疏言〔王官〕有才,不宜罷免。肅宗怒,貶〔王官〕為刺史,出甫為華州司功參軍。時關輔亂離,穀食踴貴,甫寓居成州同谷縣(註:成州之上漏去秦州),自負薪采〔木呂〕,兒女餓殍者數人。久之,召補京兆府功曹(註:公不赴功曹之命,系代宗廣德元年居梓、閬間事)。

上元二年冬,黃門侍郎鄭國公嚴武鎮成都(註:武凡兩鎮成都,其在上元二年,則以綿州刺史遷東川節度,兼除西川。至以黃門侍郎再帥劍南,乃代宗廣德二年事),奏為節度參謀、檢校尚書工部員外郎,賜緋魚袋(註:此在嚴再鎮後,非上元也)。武與甫世舊,待遇甚隆。甫性褊躁,無器度,恃恩放恣,嘗憑醉登武之床,瞪視武曰:“嚴挺之乃有此兒!”武雖急暴,不以為忤。甫於成都浣花里,種竹植樹,結廬枕江,縱酒嘯詠,與田夫野老相狎盪,無拘檢。嚴武過之。有時不冠。其傲誕如此。永泰元年夏,武卒,甫無所依(公之去蜀東行,以公詩證之,當在嚴武未卒之前)。

及郭英□(“刈”的左部)代武鎮成都,英□武人,粗暴,無能刺謁,耐游東蜀,依高適(註:時適已官京朝,不在東蜀,公亦未依適)。既至而適卒。是歲,崔寧殺英□,楊子琳功西川,蜀中大亂,甫以其家避亂荊楚(註:去蜀後居夔且二年,史漏),扁舟下峽。未維舟而江陵亂(註:其時江陵無警),乃溯沿湘流,游衡山,寓居耒陽(註:自衡往郴,舟泊耒陽耳,未嘗寓居也)。甫嘗游岳廟,為暴水所阻(註:阻水不在岳廟),旬日不得食。耒陽令知之,自棹舟迎甫而還。永泰二年(註:當作大曆二年),啖牛肉白酒,一夕而卒於耒陽(註:此說出於唐小說家,不可信,當以公詩正之),時年五十有九。子宗武,流落湖湘而卒。元和中,宗武子嗣業自耒陽遷甫之柩(註:元氏撰墓系,無自耒陽之文),歸葬於偃師西北首陽山之前。

天寶末詩人,甫與李白齊名,而白自負文格放達,譏甫齷齪,有飯顆山頭之嘲誚(註:唐《本事詩》云:太白戲杜曰:“飯顆山頭逢杜甫,頭戴笠子日卓午。借問別來太瘦生,總為從前作詩苦。”蓋譏其拘束也。此詩太白集不載,不可信)。元和中,詞人元稹論李、杜之優劣,自後屬文者,以稹論為是。