內容簡介

《路的盡頭》小說講述了一個第三者插足的故事。主人公雅科布·霍納爾與同事喬·摩根之妻倫尼發生亂倫,倫尼因不清楚她肚子裡懷的是誰的孩子,決定打掉胎兒。結果是,倫尼卻不幸死於人流手術。雅科布·霍納爾無法面對責任,躲進了一個火車站——路的盡頭。

作品目錄

| 1、 | 在某種意義上,我是雅科布·霍納爾 |

| 2、 | 這所學校,坐落在鎮東南方一片開闊的地上 |

| 3、 | 拒絕赴宴不成,有苦難言 |

| 4、 | 我從椅子上醒過來,渾身僵硬硬 |

| 5、 | 倫尼的笨拙吸引了我 |

| 6、 | 九月里,該去看病了 |

| 7、 | 性之舞:倘若人沒有別的理由選擇贊成 |

| 8、 | 我所承受的負疚與自我輕蔑都難以忍受 |

| 9、 | 有件事我想不該告訴喬·摩根 |

| 10、 | 九月里,倫尼精神的令人苦不堪言 |

| 11、 | 第二天一大早,我突然了 |

| 12、 | 我站在摩根家的起居室里,外套也沒脫 |

(參考資料)

創作背景

進入20世紀50年代開始,美國壟斷資產階級深處內憂外患的困境中。國際上,侵朝和侵印度支那戰爭,使美軍傷亡慘重,並遭遇嚴重財政危機;西歐、日本等國經濟趕超美國,加上在美蘇爭霸中接連失利,使得美國經濟霸權大為削弱;第三世界反帝反霸鬥爭風起雲湧,制約了美國政治經濟的侵略和擴張。在美國國內,階級矛盾日益尖銳:大資產階級驕奢淫逸、經濟危機導致中小資產階級紛紛破產、勞動人民極度貧困;通貨膨脹和失業狀況日益加劇,反民族主義和種族主義鬥爭此起彼伏,抗議、暴亂、槍殺等事件層出不窮,美國社會一片混亂。這一切使得美國資產階級深感人生處處碰壁的苦澀滋味,更使大多數勞動人民陷入水深火熱中;面對危機、失敗和絕境,一種異化、焦灼和恐懼的情緒瀰漫美國社會,美國“急需尋找新的經濟、政治和道德方向”。在這樣的氛圍中,充滿悲觀、頹廢和絕望色彩的存在主義思潮應運而生,漸漸滲入美國社會生活及意識形態的方方面面,巴思小說《路的盡頭》即創作於這樣的歷史背景之下。

人物介紹

雅科布·霍納爾

主人公雅科布·霍納爾在28歲生日之後的一天,癱坐在巴爾的摩賓夕法尼亞火車站的長凳上,處於一種無法行動的狀態,仿佛那個被毒蛇纏繞的拉奧孔,失去視覺的雙眼凝聚在永恆和終極上,身體被牢牢地釘在地上。雖然曾有過癱瘓的病史,疾病的襲擊常使他失去行動能力,但他之所以不知道該到哪兒去、該乾什麼,更重要的原因是他完全喪失了生活的信念。在他的心目中世上的一切都是毫無價值、毫無意義的。他覺得自己就像被獵人的手電光刺瞎了眼睛的青蛙,茫然不知所措。他是20世紀50年代感到苦悶無聊、空虛寂寞、消愁頹廢和悲觀失望的美國青年的代表。

喬·摩根

喬是倫尼的丈夫,他是一位大學歷史老師。喬認為“婚姻沒有什麼內在的價值”,當他知道自己的妻子與別人發生關係時,他關心的不是妻子的感受,也不接受道歉。他唯一關心的是,為什麼雅科布·霍納爾會與妻子發生性關係,在沒有得到自己滿意的答案後,他再次“登門拜訪”尋求“原因”。更為可笑的是,他竟然送妻子與雅科布發生性關係從而得出原因。

作品鑑賞

主題思想

愛的迷失,其演繹的是虛無主義的悲劇

主人公雅科布·霍納爾是20世紀50年代社會危機時期,無聊、空虛、頹廢和悲觀的美國青年的代表。雅科布面對多種選擇和可能,始終無法確定目標,總是無所適從;他一直處於無所作為的身心癱瘓狀態,不相信任何絕對價值,甚至懷疑自我的身份和存在,“在某種意義上,他不是雅科布·霍納爾:他想是誰就是誰”。這種徹底虛無的心態,使雅科布喪失自我,出現人格分裂。黑人醫生對雅科布的病症作了“存在主義哲學”分析,並診斷為“在許多情況下不能作出選擇”。為此,醫生向他提出兩種相反的治療模式:理性的教授規則與自由扮演主角方式。第一種模式建議他教授規範語法之類的邏輯課程。強制缺乏目標意識的人進入理性領域,有助於他逐漸獲得客觀穩定性。通過教授語法,雅科布明白了規則存在的必然性,否則,人的行為就會喪失依據和方向。但他又認為規則是相對而虛假的,應該破除那些規則;同時,醫生又以薩特的存在主義哲學思想作為治療方案之一,美其名曰為“神話療法”,即自由扮演角色的治療模式,這更多地迎合了雅科布·霍納爾長期形成的玩世不恭的存在主義生活方式。於是,醫生鼓勵他按照個人意願自由行動,不受外界環境限制,可以任意地給自己和別人安排角色、貼標籤。雅科布認為,人的存在不僅先於本質,而且反本質;人的本質並不固定,可以改變甚至消失;人的追求毫無意義,整個世界就是一個非理性的存在;在實際生活中,他一如既往地設計面具,遊戲人生。

很快地,雅科布·霍納爾便捲入與好友喬·摩根夫妻的三角性愛中;他玩弄和擺布身邊的人,並視他們為實驗室里的動物,如稱情人倫尼為“一頭解下了馬具的動物”。終於雅科布·霍納爾的戲弄,和優柔寡斷招致倫尼流產而命喪手術台,這一後果徹底剝去了他的種種面具,使他又恢復到以往“絕對不動”的狀態。

當雅科布·霍納爾在自由選擇行動中,為提高和保護自我,卻把虛無化強加給別人時,就會造成於己於人的毀滅性後果:情人倫尼的慘死,朋友喬的精神淪落以及自己再次深陷身心的癱瘓狀態。雅科布最終意識到他們所承擔的一切角色都毫無意義;存在不僅先於本質,而且有存在未必有本質;人可以隨心所欲地戴上不同的面具,人的本質因而變幻不定,世界也因此成為非理性的荒誕存在,所謂的“神話療法”越來越不適用。巴思也就此否定了當時的存在主義,認為它並不能治療美國社會全面危機時期普遍存在的心理混亂之疾。

在《路的盡頭》中,雅科布經常會出於一種“沒有天氣”的狀態下,“只處於一種毫無意義的新陳代謝之中”。人活著只是作為自然人,這一與動物性毫無二致而存在。在巴思的筆下,婚姻和愛情都是不存在的,毫無價值可言。在這空虛的日子,那天,“我”去海邊,與其說是去“讓陽光烤乾我的由於,用海水泡去我的悲哀”,還不如說是他是為了發泄。《路的盡頭》似乎是在講述一個關於理性和非理性的爭論,然而一切似乎又都是沒有邏輯,“世界就是‘我們’看到的這個樣子,而它與邏輯沒有任何關係”。雅科布與佩吉的關係更是隨便,他們輕易地發生性關係,又隨意地分開,他們之間的關係只是純粹的肉慾和滿足的關係。正像所說的這樣“性之舞:倘若人沒有別的理由選擇贊成弗洛伊德,相信全世界這個大雜耍班子、歷史這一場令人眼花繚亂的馬戲,只不過是一出別出心裁的交配舞”。

《路的盡頭》小說,力圖把一個無意義、無價值的世界呈現給讀者,展現主人公喪失主觀能力的癱瘓狀態,以及由此帶來的悲劇結果。《路的盡頭》讓人們體味到了,現實中真正的死亡。雅科布·霍納爾在28歲生日之後的一天,癱坐在巴爾的摩賓夕法尼亞火車站的長凳上,處於一種無法行動的狀態,仿佛那個被毒蛇纏繞的拉奧孔,失去視覺的雙眼凝聚在永恆和終極上,身體被牢牢地釘在地上。雖然曾有過癱瘓的病史,疾病的襲擊常使他失去行動能力,但他之所以不知道該到哪兒去、該乾什麼,更重要的原因,是他完全喪失了生活的信念。在他的心目中,世上的一切都是毫無價值、毫無意義的。他覺得自己就像被獵人的手電光刺瞎了眼睛的青蛙,茫然不知所措。

造成雅科布·霍納爾在身體上、心理上、感情上經常出現癱瘓的原因,還在於他面對多種可能和選擇時,往往表現出無所適從的狀態。這種無力選擇,來自於一種奇特的認識:“ 一個人在遇到許多想要的選擇時,和其餘的選擇相比,儘管沒有一種選擇顯得低劣,但也沒有一種選擇顯得更令人渴望,因而,從長遠看,似乎沒有一種選擇是使人滿意的。”

雅科布無法在現實生活中看到任何確定的東西,他覺得同一種生活可以編造出無數故事,而無數不同的故事其實只是同一個故事,因此無法選擇,無法確定任何行動,只能處於身心俱癱、徹底怠惰的狀態。這種徹底虛無的心態,不僅使他身心“癱瘓”,而且也使他喪失了自我。在該小說開篇的自述中,他告訴讀者:“在某種意義上,‘我’是雅科布·霍納爾”,雅科布還坦率地承認,他發現自己在有些日子裡已經不復存在,只剩了一個“無意義的但仍在新陳代謝的”生命,因為他完全失去了真正的人格和自我。從另一種意義上說,這種心態也造成了他“自我”的分裂。他承認自己在對待喬、倫妮和其他人時,人格變化的頻繁“就像拉奧孔的微笑”,有時他是一個主張變革的“左翼民主黨人”,有時卻對任何變革的觀念恐懼萬分,有時他是一個“禁慾主義者”,有時又是一個主張放縱和狂歡的人,“有時是一個超級理性主義者,有時又是一個反理性主義者”。

他認為這種人格的分裂,是人類的特徵。在他看來,人人都戴著面具。“大夫失去了理智,卻是深刻的;喬是極聰明的,又是荒誕的;倫妮是強健的,又是虛弱的”。至於他本人呢,則是中世紀動物寓言中的貓頭鷹、鳳凰、變色龍、驢子、鸚鵡,“既是巨人,又是矮子;既是充滿,又是真空;既是可贊的,又是可鄙的”。這種分裂的或多重的自我,實際上標誌著自我的喪失。倫尼的評論一針見血地指出了這一點:“你知道‘我’是怎么看你的嗎,傑克?‘我’認為你根本就不存在。這兒有太多個你了。這已經不是一個戴上和摘掉面具的事兒——‘我們’大家都有面具,可你每一次都不一樣。你把你自己完全取消了。你更像一個夢中人。你既不強壯,又不虛弱。你什麼也不是。 他的治療大夫也說,他最多不過是別人的影子。”

《路的盡頭》中,貫穿著理性探索和遊戲人生兩種世界觀的對立。這明顯地表現在主人公雅科布的大夫,為醫治他那種無動機的癱瘓,向他提出的兩種截然相反的治療模式:教授規則和扮演角色。第一種模式,建議他教授平面幾何或規範性語法之類的課程。這實質上,是一種理性模式。其依據是,對於一個缺乏明確目標和責任心的人,必須強制他進入一個嚴格而穩定的領域,而教授這類規則性極強的課程,可以使他逐步獲得客觀性和穩定性。他接受了這一模式,開始教授語法。一方面,他看到了規則和隨意性、多元選擇性之間的對立,同時也看到了規則存在的必然性。似乎每一個人都需要某種規則,否則,行動就要失去依據,失去方向。因此,從某種意義上說,只有徹底把握規則,使之成為人的第二天性,人才能獲得某種程度的自由。此外,他也看到了,一切規則最終的隨意性和虛假性,因為說到底,任何規則都是人為的、主觀的,絕對的秩序是不存在的。

巴思提出了這樣一個悖論:人們需要某種形式的界定事物、維持交流和保持穩定,同時,又要打破那些規則,因為它們終究是隨意的、虛假的。他不能毫無顧忌地破壞法則,同時又遵循這些法則去行動;他不能嘲笑這些法則,卻又按照這些法則去安排生活。

與這種理性的、邏輯的模式相對的第二種模式,更多地迎合了主人公長期形成的存在主義思想和生活方式。雅科布在大學本科讀書時,就沒有明確的目標,開始教學之後,無論是對工作,還是對生活,他都採取了玩世不恭、不負責任的態度。於是大夫建議他採用扮演角色的“神話療法”,其要點是隨意運用種種故事和神話作為治療手段,鼓勵“患者”自由扮演種種角色。“患者”的行動不是由外在的生活環境限定,而是按照個人的意願自由行動,也就是說,把生活戲劇化,他可以隨意地、自然地為自己和別人設計扮演的角色,他是他自己的、也是歷史的神話創造者,隨時創造神話、故事和角色以應付新的環境。這一模式顯然具有更多存在主義的內涵。大夫在解釋這種療法時明確地說明了這層意思:“神話療法建立在兩個假設的基礎上:人的存在先於人的本質(如果“存在”和“本質”這兩個術語具有實際意義的話);人不僅可以自由地選擇他自己的本質,而且可以隨心所欲地改變它。”這種要求“患者”採用面具的療法,以薩特命題為核心,同時又對其作了一定程度的扭曲。這種療法和雅科布的行為舉止多有暗合之處,因此更容易被他所接受。在雅科布看來,人的存在不僅先於本質,而且是反抗本質的。

所以,人的本質不僅是不確定的,甚至可能完全消失(這些觀點顯然已經超越了存在主義)。意識到這一點,人就不必執著於什麼,更不必追求什麼。實際上,世界就是一個非理性、非邏輯的存在。因此,他在生活中一直在為自己和他人設計面具,這種遊戲人生的生存態度,最終導致他的情婦倫妮悲慘地死在手術台上,使他的朋友喬最終成了他的精神犧牲品,同時也使他自己再次陷入該小說開始時的“癱瘓”狀態。

藝術特色

元小說

《路的盡頭》中,敘述者不斷地跳出來敘事,對讀者進行解釋說明:“為了方便起見,‘我’以一種連珠炮的形式將它記錄於此,既說明了喬整日裡在想些什麼,又為‘我’心目中的這個男子形象添上了幾筆色調。”這樣的解釋把作者的創作意圖暴露無疑,明白無誤地告訴讀者,讓讀者清楚地意識到作者的時時存在。“作者引退”的傳統小說標準,被完全顛覆。有時敘述者甚至中斷敘事,和讀者討論一下他目前寫作中的某個論點,或某件事,從而對該小說創作本身進行評述。

“此時此刻(1955年10月4日,星期二,晚上7點55分),‘我’正在樓上寓所寫這部書,在‘我’看來,你若把以上結論看成是個隱喻,那么‘我’的生平就可以用一句話來概括——準確地說,就是在一個相當複雜的並列句後面,那個獨立分句中的那個雙謂語獨立語句。你看,‘我’可真算個語法教師了。”這裡,首先時間之準確是對現實主義“ 真實性”進行的極大嘲諷。準確在一定程度上,可以創造出一種逼真感,使讀者感到文本的真實性,拉近讀者與文本之間的距離。但物極必反,過分地準確,只會起到相反的效果,明顯地表現出人工創造的痕跡,而“打破真實” 正是“元小說”作家所追求的效果。而“我正在樓上寓所寫這部書”,則明確告訴讀者,現在他們所看到的只是一個創造物,是一部小說,提醒讀者注意,該小說敘事過程中,作者的編造成分和該小說本身的虛構成分。通過拉開讀者與文本的距離,打破文本現實主義真實性的幻覺,有效地造成了一種類似現代戲劇的間離效果,由此引發讀者對於故事背後的深刻寓意的理性關注,而不是單單注意小說的情節。

《路的盡頭》中,“重振診所”的醫生在給喬進行治療時,就主次角色問題,評論了莎士比亞的悲劇《哈姆雷特》:“世上其實沒有什麼主要角色和次要角色。因此,所有的小說、傳記以及多數資料都是騙人的。應當說,每個人都是他人生歷程中的主人公。從博隆涅斯的角度出發,《哈姆雷特》一劇可以被稱作《丹麥宮廷大臣博隆涅斯的悲劇》。”這裡借醫生之口,巴思評論了包括自身文本和《哈姆雷特》在內的所有文本,指出各種文本的虛構性。他把現實世界也當作一個大文本,認為現實世界和文學世界的真實,在於它們都是虛假構築的。醫生接著指出:“是啊,‘我們’不僅是自己生活里的人,而且還是編造故事的人,‘我們’還讓別人演次要角色。”巴思實際又借醫生之口指出,無論是現實世界還是文學世界,都是人工製品。這種對真實性的顛覆,揭示了當代社會中危機感、異化感以及壓迫感,與不再適應表現現代經驗的傳統文學形式之間的脫節。

約翰·巴思通過極富的想像力與創造性的虛構,顛覆了傳統意義上的小說,從主題、表現形式和敘事角度等幾個方面創新,進行反傳統的嘗試,使《路的盡頭》成為一部非傳統意義上的小說,一部早期的“元小說”的代表作。作者運用各種反傳統的手法為“垂死的”小說樣式注入了一股活力。

狂歡化情節

1、狂歡化時間:《路的盡頭》故事一開始,就將主人公雅科布·霍納爾置於一個轉折點。他在醫生的建議下,需要作一個新的決定,是否到一個國小校當語法老師。從雅科布·霍納爾思考這個問題的那一刻開始,他就置身於一個狂歡化時間。他的決定將引發一系列不確定性,從而在這特定的狂歡化時間中上演命運的蝴蝶效應。這一效應不僅發生在雅各布自身身上,還發生在他即將在學校認識的摩根夫婦身上。這一臨界時間成全了整部作品中三個人命運的交錯,且三個人命運的狂歡也進而拉開了序幕。

2、狂歡化空間:將《路的盡頭》中描述的場所,分為巨觀和微觀兩類。巨觀上,該小說在第二章開篇就提到他所工作的學校“sits in a great flat open field”。作者特意強調了學校所在地面積的寬敞(great)和其空間的開放性(open)。這一描述看似簡單,其實暗含了這一場所作為交際場合的可能性以及其含納能力。此外,該小說進一步描述道:the college is “at the southeastern edge of thetown of Wicomico,on the Eastern Shore of Maryland”。這裡“edge”和“shore”都含有“邊緣”的概念。由此可以推斷出:學校所在位置,不僅是一個開闊地段,而且處於兩個小鎮的邊緣。這一邊緣性位置的設計絕非偶然,它為嘲弄生活和戲謔命運提供了獨立於中心和權威之外的自由空間,具有深厚的狂歡化特徵。此外,道路也是狂歡化廣場的一個重要變體。道路是一個充滿著不期而遇的場所。在道路的每一個串聯點,都存在著潛在的際遇,注定是一個充滿包容力、展現世間百態的狂歡場所。

而該小說以“路”為題,本身就已經從巨觀上直接廓清了小說世界中深刻狂歡化的空間概念。微觀上,該小說中,描述的醫生的診療所、雅科布·霍納爾住處以及喬夫婦的起居室也都具有狂歡化廣場品格的場所。這些地方不僅上演了加冕與脫冕的狂歡化儀式,並且交錯上演了不同人物的際遇和命運。

3、狂歡化行為:在上述的狂歡化空間裡,連續上演了該小說中不同人物角色的狂歡化表演。其中最重要的狂歡儀式當數加冕(crowning)與脫冕(decrowning)。在狂歡節中,人們選出一人,把他盛裝打扮成國王的樣子,賦予他權力,給他加冕,隨後又將他扁為庶民,對他進行脫冕,並且還嘲諷、辱罵他。

在醫生的診療室中,醫生被加冕為雅科布·霍納爾的救世主,只有他能幫助雅科布獲得新生。“His advice is given younot to be questioned or even examined,but to be followed”。可見醫生此時被賦予的至高無上的權力。此外整個治療過程中,雅科布都是以非常卑微的身份小心翼翼地回答醫生提出的問題。但是在隨後的治療中雅科布越發覺得醫生的神話療法有些荒誕,並認為醫生是個瘋子,甚至可能是個沒有行醫執照的江湖騙子,就此醫生的形象瞬間被脫冕,去權威化。同樣在雅科布·霍納爾的住處,雅科布從開始受到喬夫婦尊重和賞識,到後來的被嗤之以鼻,甚至是毆打,也完整呈現了加冕與脫冕的狂歡化過程。該小說中所描述的斷裂式的時間,以及不論巨觀和微觀上,都具有狂歡化廣場的自由性和空間性特徵的空間,都成全了該小說敘事背後的狂歡化世界,並且通過時空兩大坐標,成功展示了小說中人物的狂歡化行為。

作品評價

《路的盡頭》暗示了一種存在終極的悲劇感。

——劉象愚(北京師範大學文學院外國語言文學學院教授)

《路的盡頭》小說的新穎性,表現在其將對立的哲學思想一戲劇性的、有趣的方式演繹出來,開始讓讀者感受到趣味,繼而感受到恐怖,但始終讓人入迷。

——時代周刊

作者簡介

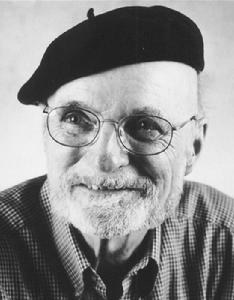

約翰·巴思

約翰·巴思約翰·巴思(John Barth)美國作家。 1930年生於馬里蘭州。自幼酷愛音樂,做過職業爵士樂隊鼓手。1952年獲約翰·霍普金斯大學文學碩士學位。作品有:《羊孩賈爾斯》、《迷失在遊樂宮》、《信札》、《潮水的故事》等。

![路的盡頭[約翰·巴思創作長篇小說] 路的盡頭[約翰·巴思創作長篇小說]](/img/1/e41/nBnauM3XxIDM4cjMxkTN0ETN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL5UzLzIzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)