內容梗概

2002年再版楊憲益《賣花女》

2002年再版楊憲益《賣花女》故事講述的是:語音學家希金斯(Higgins)和朋友匹克林上校(Pickering)打賭用 街頭賣花女伊莉莎(Eliza)作實驗,通過六個月改變她的語言和外表,使之成為仿佛出身名門的貴族小姐。伊莉莎通過一系列訓練,果然完全脫離了出身貧寒、言行粗俗的氛圍,在出入任何高貴場合的時候都能引起萬眾矚目。然而,希金斯是個獨身主義者,不可能與她結婚,而伊莉莎既成不了真正的公爵夫人,又不能再回菜市場賣花,遂被置於一種不上不下的尷尬境地。

寫作背景

林語堂版《賣花女》

林語堂版《賣花女》皮格馬利翁(Pygmalion)的神話出自奧維德《變形記》卷十。皮格馬利 翁是賽普勒斯島的國王,也是個著名的雕刻家,由於對女性的墮落和放蕩不羈產生反感,決心終生不娶。一次他以象牙雕刻了一尊少女像,並情不自禁地愛上了自己的作品,於是祈求愛神阿芙洛狄忒賜予雕像生命。愛神滿足了他的願望,將雕像變成名叫伽拉忒亞的美女,最後他們結成夫妻。

在蕭伯納的時代,標準發音極其盛行。語音是一個人社會地位的標誌,方言土語受到上流社會的蔑視,正如在《賣花女》的序言中,蕭伯納指出了語言所暗含的社會意義:“當一個英國人開口說話的一瞬間,另一個英國人卻露出鄙視的神情。”語言及發音的重要性與社會結構的變化有很大關係:1762年,“語音只是一個人談吐的裝飾品”;到了1833年,語音已經發展成為一個人社會身份的符號。現代英語從十六世紀初逐漸成形,為了讓英語能更方便人們的交流,語言學家們推崇英格蘭東南部的英國政治、經濟和文化教育中心的口音。在1926年《英語發音詞典》第三版中,丹尼爾·瓊斯採用標準發音這一術語描述這種發音,儘管瓊斯聲明,標準發音只不過是一種可以被廣泛聽懂的發音,使用標準發音並不說明它是“最好”的,但其帶有的較為濃厚的上流社會色彩,很容易被人們把它看做是貴族化的發音。“標準發音在歷史上從來就只是一個少數人使用的口音,從未超過英國總人口的3%~4%。英國的語音和語言學家們雖然認定標準發音是不帶有地方方言的發音,但沒有人能認定它是‘無階級’區別的發音”。

作品賞析

主題

《賣花女》講述的是社會底層人物的悲慘遭遇,客觀地展示了當時英國的社會面貌,同時更深入地揭示了當時英國的社會問題。因此,伊莉莎所處的倫理環境、對社會的倫理訴求及倫理身份的轉變是蕭伯納關注社會問題的最佳註腳。立足伊莉莎做出身份選擇的倫理環境,探討伊莉莎改變自我的動機以及此後她所經歷的倫理身份困惑,從而找尋導致其倫理困境的根本原因是作為蕭伯納社會問題劇的倫理價值所在。

蕭劇《賣花女》講述了語音學家希金斯與皮克林打賭,將賣花女伊莉莎改造成了大使館舞會上風度優雅的絕色公主這樣一個故事。蕭伯納以神話中人物名為劇本命名,顯然是在向讀者昭示其作品與該神話之間的聯繫。神話中,象牙變成美麗的雕像,雕像又被賦予生命,從象牙到少女,其改變一是由於皮格馬利翁精湛的雕刻技藝,二是由於女神為其注入生命。蕭劇中伊莉莎從一個“滿嘴土話的傢伙”變成大使館舞會上人人艷羨的“匈牙利王家公主”,這是希金斯對她6個月的語音和儀態訓練的結果。然而比外在蛻變更重要的是她心靈的覺醒,從一個自卑的賣花女成長為一位敢於追求心中理想的反抗者。神話原型批評認為,神話的意義不在起源,而在於後來的文學展開。蕭伯納重拾神話原型是有自己的創作目的的,因此他在模仿的同時也進行了大膽的改變。不同於伽拉忒亞的被動,伊莉莎在被心靈之神注入生命之後,清楚的意識到自己對生活的期盼,於是勇敢的走上了尋求內心獨立和平等關愛的鬥爭之路。

老師與學生的關係在希金斯和伊莉莎之間是不能成立的。希金斯與其說是一個教師,不如說是一個對語音學近乎痴狂的學者。英語對他來說是最為神聖的,因為它是莎士比亞和彌爾頓的語言。他具有很高的語音學天賦和超常的判斷力,對周圍的人的發音極為敏感,任何玷污英語這一神聖語言的人都令他無法忍受。他痴迷於自己的工作,而且,像許多專注於工作的科學家一樣,他在生活上不拘小節,甚至邋邋遢遢。作為教授別人如何使用得體語言的他,自己卻是出口不雅,頻頻詛咒。這樣一個有悖於傳統“教師”形象的希金斯,為作品增加了一種很強的諷刺效果。他第一次遇到伊莉莎時宣稱自己三個月就可以改變她的口音,使她具有伯爵夫人的言談舉止。他這么說只是為了表現自己的語言學才華,並沒有真正想去改變伊莉莎,也沒有預料到自尊心受到傷害的伊莉莎會在第二天登門拜訪,主動要求他授課。為了證明自己語言學的才能,希金斯決定進行一次“試驗”。至此,在希金斯和伊 莎之間似乎形成了一種老師與學生的關係。這種關係顯然是伊莉莎所希望的,她是帶著學費和自尊心來的。但是在希金斯看來,伊莉莎完全是他的一件實驗品——他們之間是試驗者和試驗對象的關係。他命令傭人剝掉伊莉莎的衣服,在她換上新衣服之前用紙把她包起來(如同包一件物品)。當皮爾斯夫人抱怨她無處安置伊莉莎時,他命令她把伊莉莎放在垃圾箱裡——希金斯的態度可想而知。不難想像,伊莉莎蹩腳的語音是足以能夠讓希金斯把她當作垃圾的。現在,希金斯就要開始他的試驗了——用這樣的一堆垃圾塑造出一個受人尊敬和讓人羨慕的伯爵夫人來。

雖然在希金斯眼裡,伊莉莎是完全屬於他的一件傑作,但是伊莉莎——除卻擁有伯爵夫人的語言——在精神上和身體上都是不屬於他的。“希金斯最終完成了他的工作,但是他忘了一件事——他面對的是一個人,而不是一台精巧的機器。”伊莉莎最終完成的轉變不是由一個賣花女變成伯爵夫人,而是由一個虛幻的“伯爵夫人”變成一個擁有獨立意識的女性。因此,在希金斯與伊莉莎之間,創造者與作品以及由此產生的主人與僕人的關係都是不可能實現的,相反,隨著伊莉莎的自我意識逐漸增強,他們兩人之間就只能形成一種平等對話的關係。

其實,在伊莉莎主動去找希金斯要求他教自己說話的時候,她就已經在試圖和希金斯進行對話了。她帶著錢去找希金斯,她認為既然自己會付出學費,而不是上門乞求,希金斯就應該平等地對待她。那么伊莉莎為什麼要去學習“說話”呢?在同希金斯的第一次對話之前,伊莉莎先有了一次和她自己的對話。在第一幕中,伊莉莎出場以後,希金斯把她的語言都記錄下來,然後又惟妙惟肖地模仿出來,隨後他對伊莉莎的侮辱使她的自尊心受到傷害——伊莉莎通過希金斯看到了自我的鏡像。根據巴赫金的“鏡像”理論,自我無法脫離他人而存在,要認識到完整的自我,就必須從他人對我的感受中感受自我在人群中的存在狀態。“我與他人之間彼此印證彼此的存在”。希金斯 作為伊莉莎的一面鏡子,使她意識到了語言給她帶來的局限性,以她現在的口音,連一份花店的體面的工作都找不到,這是伊莉莎獲自我意識的第一次增長。她試圖改變自己的地位和處境,獲得一份體面的工作。唯一的辦法就是改變自己的語言,這是她主動拜訪希金斯的原因。伊莉莎和希金斯之間衝突的暴發,是他們的第二次對話。此時伊莉莎通過與希金斯、皮克林,以及眾多上流社會人物的交往,自我意識更加增強,她已經敢於反駁希金斯的權威的口氣。在這之前,希金斯也有一次與自我的對話。希金斯具有語言的天賦,他教會伊莉莎如何運用特殊的語言來改變人們對她的看法,伊莉莎所說的都是他的語言,她的成功是希金斯的自我成功和自我證明,伊莉莎 只不過充當了一件希金斯證明自己的才華的工具——她向他言說著他所希望的東西。如果說希金斯作為一面鏡子,讓伊麗莎認識到了自己的局限,那么伊莉莎作為一面鏡子時,希金斯從中看到的只有自我滿足與盲目自信,直到伊莉莎敢於衝撞他,使他受到另外一個聲音的震動。希金斯與自我的對話其實就是一次獨白。

伊莉莎對於自己被上流社會接受的事實並不感到特別喜悅,因為雖然眼下的生活是光鮮迷人的,她卻無法預知自己的未來——這是一個除了她自己沒有人關心的問題。上流社會生活是安逸且舒適的,這樣的生活對於一個街頭賣花女來說,只需淺嘗就會頭暈目眩。伊莉莎覺得自己在做夢,並希望這個夢可以持續下去,那樣她就不用為未來煩心,不用擔心自己要回到賣花女的身份了。然而現實無情地打碎了她的夢。如果說大使館舞會是場讓希金斯和皮克林感到興奮的勝利,那它對於伊莉莎只是一種折磨,她“以全副精神應付這次考驗,使她好像在睡夢裡在一片沙漠上行走”。這場夢魘結束後,伊莉莎要面對是另一個更現實的問題:她的明天該怎么辦?她開始感受到流光浮影背後的空洞,感受到當下生活與她當初理想的距離,“上層社會同下層社會的勞苦人民相比……只是受過一些教育,能操較為文雅的語言,此外並無更多長處”。而她需要更本質更真實的東西來證明自己的存在。當聽到希金斯高興地說“謝天謝地,總算完了”的時候,她“猛然瑟縮一下”。對兩個男人來說,這是場遊戲,而伊莉莎卻把所有對未來生活的美好希望投注在裡面。遊戲結束了,夢該醒了,但她看不到出路。

“伊莉莎極力控制自己……最後實在忍不住了,就讓自己倒到地板上,大發脾氣。”她極力維持的平靜崩潰了,她“抓起拖鞋向他(希金斯)扔去,扔完一個又扔一個,其勢甚猛”。這可說是伊莉莎內心成長的一個轉折點。美夢結束,兩個男人對她漠不關心的事實像一劑猛藥讓她不得不清醒過來,以前潛伏在心裡的對未來隱約的擔憂在這一刻浮上水面。她“發出一聲窒息的吼叫”,向希金斯質問到“我怎么辦?我怎么辦?”希金斯的回答讓她徹底清醒了:“我怎么知道你怎么辦?你怎么辦又算得了什麼?”這對追求自我身份完整的伊莉莎是個沉重的打擊,她終於從希金斯口中知道了“他把對她的操縱控制視為理所當然的事”。撕破了粉飾的太平,伊莉莎“絕望地低著頭”,她知道這場遊戲已經結束,她如果想按自己原先構想的生活繼續下去,就必須離開這個地方。儘管這時伊莉莎並不清楚自己該怎么做,她還是勇敢的選擇了離開,一如當初來向希金斯求教一樣,她不願成為被命運擺弄的可憐蟲。黑格爾說:“人格的偉大和剛強只有借矛盾對立的偉大和剛強才能衡量出來,心靈從這對矛盾中掙扎出來,才使自己回到統一。環境的相互衝突愈多、愈艱巨,矛盾的破壞力愈大,而心靈仍堅持自己的性格,也就愈顯出主體性格的深厚和堅強。”伊莉莎的心靈是覺醒在痛定思痛之後的。她向希金斯求教不為成為表面上的公爵夫人然後嫁入豪門,而是為了能有一份更讓人尊重的工作,更好的自食其力。即使是之後那段迷失在上流社會生活中的日子,她也沒有完全忘記自己,心底總有關於未來的隱隱的不安。她把希金斯和皮克林當作朋友,最後卻看清自己與希金斯所代表的社會“不可能有共同的感情”,這與她一直所追求的平等關愛是相互衝突的,於是她決心與他們決裂,憤然出走。這樣的心靈歷程不可謂不艱辛,但伊莉莎最終從矛盾中掙扎出來,完成了自己的蛻變,顯示出她尋求自我身份的堅定。

最後一幕里,伊莉莎和希金斯的話語主動權倒轉了。伊莉莎始終“和和氣氣”、“安閒自若”,相反,希金斯則“大吵大鬧”。從她面對希金斯時的態度,我們可以看出她已經清楚地知道自己對生活的期望是什麼,所以此時她如吃了定心丸一般,不再慌亂,也不再歇斯底里。他們兩個最後一場談話中,伊莉莎說出了自己對人與人之間溫情的渴望:“我做這個不是為了漂亮衣服和汽車……我只要求彼此能夠友愛一些。”這場推心至腹的交流,卻也因為兩人價值觀的差距而不歡而散。雖然艱難,但伊莉莎心靈最終還是覺醒了:她獲得了充分的自我認識,並準備堅持自我,不言放棄。文末希金斯也以他的方式承認了伊莉莎的成熟:“你和我和皮克林將要是三個獨身漢而不是兩個男人和一個傻姑娘了。”

在賣花女剛出場時,她的穿衣打扮透露出她的品位是粗俗的:“頭上戴著一頂沾滿灰塵和菸灰的黑色的水手草帽,看樣子好久都未曾洗過。她的頭髮也很髒,泛著一種非自然的灰老鼠似的色澤。”然而,這是與她的家庭環境密切相關的:她的父親是一個愛喝酒的倒垃圾的工人,不能給她足夠的經濟支撐,同時不能讓她受到良好的親職教育。第五幕中,伊莉莎的父親一夜之間變成了一個一年有三千英鎊收入的富人。但是,他並不能像上層階級那樣把經濟資本轉化為文化資本。社會學研究注意到,上層階級的貴族品位凝結著大量的文化資本,而新生為貴的暴發戶雖有高額的經濟資本,卻缺少已轉換和積澱下來的文化資本。因為文化資本與金錢、貴族頭銜是不同的,它不可以直接地傳遞給某個人,而是慢慢地內化為身體形態的個人性情,如習性、品位等。希金斯與伊莉莎來自社會中兩個不同的階級,他們在最初的文化積累上就是不平等的。小孩一出生就通過家庭被社會分隔開,生長在不同的環境中,他們會擁有不同的語言、飲食習慣,甚至身體的姿態也是不同的。希金斯的母親,希金斯夫人有著濃厚的藝術氣息,她崇尚的家具風格是莫里斯和彭·瓊斯派,房間的擺設十分美觀。房間裡還掛了幾幅油畫,其中一幅是希金斯富人的肖像。這些體現出了希金斯夫人所積累的文化資本的物質形態。由此可見,希金斯的童年時期一定受到了良好的親職教育的薰陶,從而能夠積累更多文化資本。希金斯比伊莉莎更容易得到學校教育和社會的認可。

希金斯認為伊莉莎的土音是讓她下半輩子只能在貧民區里混,而教育能給她帶來巨大的轉變。他口中的教育,實際上是以他的標準英語與上流社會禮儀為基準的統一。布爾迪厄認為,這種統一原則給上層階級帶來了一種政治權利的操縱與壟斷。作為一個上流社會的語言學教授,希金斯擁有一種話語權威:“不超過三個月,我便可以讓她出席外國大使的花園宴會,別人一定以為她是一位尊貴的夫人呢!或許我還可以為她找到一個去貴族家中當保姆或店員的差事,那樣的差事一般都要求能說一口純正的英語。”伊莉莎認為他可以講出一口上流社會的口音,並因此把他看做是權杖的擁有者,“言語的效力來自語言的外部,這可以通過一個具體的方式顯示出來:當發言者站起來發言時,一隻權杖傳遞給他(根據荷馬所言)”。 另外,伊莉莎接受語音訓練的場所也是有一定含義的,蕭伯納沒有選擇客廳或是其他地方,而是在實驗室里。場合越正式,它越能把這種支配的語言方式強加給被支配者所認知。伊莉莎得知希金斯是一位語言學教授後,深信他只需三個月的時間就能使自己有所變化,且在接受訓練時,她並沒有質疑過希金斯所教授的言談舉止的方式。

希金斯對伊莉莎的訓練看起來是成功的,而伊莉莎通過教育似乎獲得了一定的文化資本。經過希金斯對其六個月發音、講話方式和行為舉止的訓練,賣花女被塑造了一個新的社會身份,即一位上流社會的語音純正、談吐文雅、儀態端莊的淑女。然而伊莉莎卻感到一種從未有過的失落感,她完全感覺不到歸屬感,正如她自己對希金斯所抱怨的:“我還有什麼事? 你令我成了現在的情形,我還有什麼事能做呢? 我能去什麼地方,我能做什麼事情,我的以後該如何繼續?”此時的伊莉莎不可能再回到以前的生活,因為她把自己的原本的口音完全忘記了, 她就是想用從前的發音說話也已經做不到了。

文化資本的本質被蕭伯納隱秘化了,金錢仍決定個人的社會位置。由於受制於社會位置,個人很難真實地理解現實:大多數被支配者往往只能接受意識形態的籠罩,想當然地認識現實,無意識地接受支配者的價值觀,導致歪曲地理解自己的生存狀態。在獲取文化資本的過程中,政治、經濟上的不平等被隱藏了。社會中的個人則誤認社會秩序、等級分類的“天然性”。作為符號權力的文化使得支配與被支配、統治與被統治的權力關係以更隱蔽的方式運作,屈從者卻對此絲毫沒有意識到,並自願服從統治力量的規訓。這些之所以被個人不假思索地接受,是因為在其背後存在的整個社會的秩序統治階級與被統治階級之間的對立。這種分類的標準是任意的、人為的,是特定的群體依照自己特殊的權力關係建構的。同樣的,文化也是任意的、人為的建構系統。從來沒有哪一種語言是天然合法、高貴的。伊莉莎期望獲得的文化資本只不過是一些任意的階層符號的收集,第五幕中,伊莉莎懷疑文化資本的真正價值,聲稱希金斯所教給她的只是一些微不足道的技巧,“像是學習用時尚的方式跳舞”,表明她認識到教育真正的價值一種測量社會聲譽的工具。

當伊莉莎發現六個月後的自己成了任人擺布的玩具時,她內心的掙扎、無助使她的自我意識再次爆發,最終選擇逃離了希金斯教授的家。她竭力擺脫任人宰割的命運而渴望回歸真實的自我。希金斯自然也不會接受只是改變了語言習慣的伊莉莎,其所謂上層階級的身份不過是虛偽的裝飾,其本質仍然是下層階級的賣花女。伊莉莎“除了我叫她想的說的以外”,根本沒有屬於她自己的思想。伊莉莎也終於在六個月之後認清了現實,逐步瓦解了當時的堅定。她痛恨自己的懦弱與無力,渴望實現全新的自我。

《賣花女》深刻揭示了當時的英國社會個體在自我重塑過程中遭遇的倫理困境。賣花女伊莉莎試圖通過學習上層階級的言談舉止來躋身上層社會,從而改變她卑微的身份。但是她並沒能依靠自己的努力來實現這種願望。在劇作結尾,伊莉莎仍然是藉助意外獲得大筆財產的父親才擺脫她恥辱的下層階級身份。伊莉莎最初看似美好的願望讓她失去了自食其力的力量,也迷失了真正的自我。伊莉莎雖然取得外表、談吐等自我轉變的成功,卻同時陷入了更為糟糕的倫理困境。她在追逐所謂高貴社會身份的同時,更失去了自我存在的意義和價值。從這個意義上說,蕭伯納通過講述伊莉莎的故事,集中再現了當時英國社會個體階級身份與倫理訴求之間難以調和的矛盾,對該社會中個體尋求自我實現的可能性寄予了關注,從而傳遞出深刻的倫理意蘊。

手法

對話

蕭伯納認為戲劇過於注重情節往往會有損於它的思想性,而“討論”卻是“一個打動人類良心的技巧”,是揭示真理的最好的方法。所以他總是採用討論的方式,以達到引人思索的目的。《賣花女》中同樣有很多角色之間的討論,比如皮克林對希金斯的告誡以及女管家的勸告,還有希金斯和母親之間的討論。但是獨斷專行的希金斯是不會接受別人的意見的,因此這些討論不能夠形成一個與之對話的聲音。相反,被希金斯視為自己的作品的伊莉莎卻發出了與他對話的聲音。這個聲音形成了一種新的討論的形式。

巴赫金認為,“對話”是指兩種處於平等地位的獨立意識之間的交流與碰撞。他指出,蘇格拉底對話錄是最早的“對話”形式,真理正是從兩個聲音不斷交換的過程中流露出來的,而不是源自一個聲音的獨白。但是在對話錄的後期,蘇格拉底逐漸變成了一種耳提面命的導師的形象。這一形象的出現就意味著權威的確立,於是柏拉圖在《斐德羅篇》中把所有的人劃分為九等,等級越高的人距離真理越近。有了權威之後便不再有對話而只有傳授了,真理的討論就變成了真理的獨白。在《賣花女》中,希金斯無疑是“獨白”的權威。在第一幕里,希金斯一開口就鋒芒畢露,咄咄逼人。作為一個很有造詣的語言學教授,他確實具有如何“說話”的權威,劇中也多次展示了希金斯說話的才華,比如他連威嚇帶哄騙地把伊莉莎留住,他輕鬆地打發了前來敲詐的杜利特。希金斯既不是惡棍,也不是別的反面人物,他不惹人反感,甚至“有些讓人喜歡,因為他有些孩子氣”。他最大的缺陷就是他只相信“獨白”,不相信“對話”。《賣花女》表現了對這種缺陷的諷刺和對希金斯自我認識局限性的批判。直到最後,希金斯還是表現出一種盲目的自信,相信伊莉莎會回到他的身邊來,而伊莉莎已不再是一個像玩具一樣任由他擺布的物體,而是一個獲得了自我支配和選擇的自由的人。就像《弗蘭根斯坦》中的韋克特一樣,希金斯熱情而專注地沉浸於自己的“創造”之中,卻並沒有意識到自己的“創造”的後果 。自我意識的覺醒是蕭伯納戲劇中常見的主題——年輕的主人公在經歷一場個人危機之後獲得對自我的重新認識。獲得獨立意識之後的伊莉莎必然要求與希金斯平等地對話,對話的主題正是通過兩人之間的“對話”關係一步步地揭示出來。

語言

伊莉莎多次使用雙重否定句來表達否定意思,主謂也常常不一致,也不注意語法規則,說的完全是非標準英語,在她接受訓練前這樣的表達隨處可見:當伊莉莎得知有人(希金斯)在記錄她說的話,可能控告她,她為自己辯解時說:“I ain't done nothin’wrongby speakin’to the gentleman.”她想表達的是否定意義,即自己同那位紳士說話並沒有錯,但她卻用了雙重否定句;當她不滿於希金斯只關心他自己而對別人冷漠無情時說:“You don’t care for nothin’butyourself.”也誤用了雙重否定句來表達否定意思;當別斯太太認為在對伊莉莎知之甚少的情況下,對她進行語音訓練這種做法不合理,擔心受訓練後的伊莉莎無所去處,於是對她說:“Go home to your parents,girl. ”讓伊莉莎回到父母身邊,而伊莉莎的回應是:“I ain’tgot no parents.”這裡不僅誤用雙重否定來表達否定意思,而且主謂搭配也不合語法規則;當希金斯讓伊莉莎看他所記下的話時,伊莉莎說:“That ain’t properwritin’. I can’t read it. ”ain’t 與主語that不一致,類似的主謂不一致的還有“It weren’t fit for pigs to live. Ihad to pay four and six a week.”“He’s no gentleman,he ain’t,to interfere with a poor girl! ”“Anybody'dthink you was my father! ”等。作者通過這些不合語法、句法規則的語言描寫,進一步把賣花女伊莉莎的低下社會地位和不良教育背景展現在讀者面前。

希金斯認為一個人的語言水平決定著他的社會地位,當他在街頭聽到伊莉莎那難聽、蹩腳的英語時,對眾人說:“Her English will keep her at the gutter(臭水溝)or the rest of her days. ”gutter 本義是臭水溝,這裡比喻骯髒的貧民窟、艱辛的流浪生活,意指伊莉莎粗俗的語言決定了她只能永遠生活在下層社會,過最艱辛貧困的生活。希金斯無法忍受伊莉莎那不堪入耳的英語,把它批評得一無是處,進而也瞧不起伊莉莎,說她是:Yes,you squashed cabbage leaf! ”,這裡把伊莉莎比喻成爛菜葉,表明他對下層社會人的冷漠和鄙視;後來當伊莉莎去教授家請求接受訓練時,教授說:Should we ask this baggage(行李) tosit down... orshall we just throw her out of the window?”此處他也不認為言語粗俗的伊莉莎是一個人,而把她當做一件東西(行李)可以隨便丟棄。此時伊莉莎自覺自尊受到傷害,辯解道:I won’t be called a baggage.”管家別斯太太也譴責教授說:But,sir,you can’t take a girlup like that...as if you were picking up a pebble onthe beach.”意為不能把伊莉莎當作從沙灘上撿回的鵝卵石,鵝卵石沒有情感,但女孩有,被改造後她將何去何從呢?這些比喻用法都表明了會使用高雅語言的資產階級內心世界的醜惡和虛偽。

在第二幕中,當賣花女初次來到希金斯家中,希金斯認為她的語音已經有記錄完全沒有利用價值時,他毫不客氣地對皮克林說:“Should we ask thisbaggage to sit down...or shall we just throw her out ofthe window?”當伊莉莎完全不能領會他的美妙發音時,教授則很不痛快地對女管家表示:“All right,Mrs.Pearce,don’t order those new clothes.Throw her out.”希金斯的語氣是如此不尊重人,傲慢之極。可是就是這樣一個人物居然對賣花女說“Yes,you squashedcabbage leaf! You disgrace to the noble architecture ofthese columns! You incarnate insult to the English language... ”(你這片爛菜葉,你丟盡了這裡莊嚴地圓柱建築的臉,你對不起英國的語言……)。出自語音學教授之口這句話難道不是對所謂的“貴族語言”極大地諷刺?到底是誰對不起英國的語言?而且正是由這樣一個滿口髒話,毫不懂禮貌的人通過改造一個完全沒有教養賣花女的語音就能讓她步入上流社會,這不是對資產階級上層社會紳士淑女的絕妙嘲諷么?

作品影響

《賣花女》 蕭伯納的代表作之一。該劇作講述了英國皇家學會的語言學家希金斯和朋友匹克林上校打賭,在六個月的時間內將目不識丁、粗俗不堪的賣花女伊莉莎教導為一名“上等人”,一位舉止優雅、談吐不俗的上流社會小姐的故事。劇本詼諧幽默、妙語連珠,不僅展現了劇作家蕭伯納高超的語言寫作能力,更展示了其對當時英國社會不同階層的細緻刻畫和深入觀察。該作品在1912年出版發行之後,立即獲得成功,並於1956年改編為舞台劇在百老匯上演。1964年導演喬治·丘克將之改編為電影《窈窕淑女》,搬上熒幕。歌舞劇與電影的視覺推廣使得蕭伯納的這部作品家喻戶曉,引起了學者的廣泛關注。

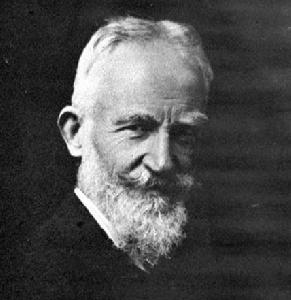

作者簡介

蕭伯納

蕭伯納蕭伯納(George Berna rd Shaw,1856—1950)愛爾蘭劇作家,1925年“因為作品具有理想主義和人道主義”而獲諾貝爾文學獎,是英國現代傑出的現實主義戲劇作家,是世界著名的擅長幽默與諷刺的語言大師。蕭伯納的一生,是和社會主義運動發生密切關係的一生,他認真研讀過《資本論》,公開聲言他“是一個普通的無產者”,“一個社會主義者”。他主張藝術應當反映迫切的社會問題,反對“為藝術而藝術”。其思想深受德國哲學家叔本華及尼采的影響,而且又曾讀過馬克思的著作,不過他卻主張用漸進的方法改變資本主義制度,反對暴力革命。