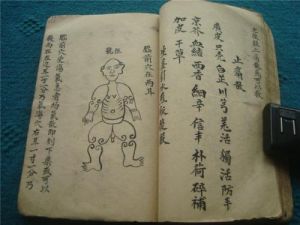

定位

位於背部正中線第12胸椎棘突下陷中,即脊中穴下方取之,計1穴。解剖

穴下皮膚→皮下組織→棘上韌帶→棘間韌帶。淺層布有第12胸神經後支的內側皮支和伴行的動、靜脈。深層有棘突間的椎外(後)靜脈叢,第12胸神經後支的分支和第12肋間後動、靜脈背側支的分支和屬支。主治

食欲不振,急、慢性胃炎,胃痙攣,腸疝痛,脫肛,小兒痢下赤白,小兒急、慢驚風、癲癇,腰背痛,消化不良,嘔吐,腹脹,腹瀉,肝膽疾病,睪丸炎,泌尿系感染,前列腺炎等。操作

向上斜刺0.5-1寸,局部酸麻脹感,留針30分鐘;灸5-7壯,或溫灸5-15分鐘。臨床運用

現代常用於治療消化不良,腰背疼痛,腸炎,癲癇等。配伍

配百合、長強、承山治脫肛;配天樞、上巨虛治痢疾;配腰奇、申脈、照海、大椎、後溪治癲癇;配相應夾脊穴、水溝治腰痛等。附註

本穴在督脈脊中穴與懸樞穴之間。本穴古代醫家主張僅用灸法,現代的《中國針灸學》也提到“禁刺”。目前臨床上實際是針灸並用,適應病症也有所擴展。相關論述

《太平聖惠方》:“小兒痢下赤白,秋末脫肛,每廁腹痛不可忍者,灸第十二椎下節間,名接脊穴。灸一壯。炷如小麥大。”《中國針灸學》:“接骨,在第十二胸椎之下陷中。灸五至七壯,禁針。主治脊背神經痛、胃痙攣、消化不良、小兒癲癇。”