抱廈

顧名思義,在形式上如同摟抱著正屋、廳堂。

叫法

中國

抱廈

抱廈管這樣的建造形式的殿閣叫“龜頭屋

”,清代的叫法就是“抱廈”。 原來在隋唐時期,建築組合上有了較大的發展。在主建築的四面都可接建,在左右側的稱“挾屋”,在前後的稱“對壘”,局部向前後突出的稱“龜頭屋”。據說龜頭屋在兩宋曾經風行一時,宋人遊記中常有“龜首四出”的描述,特別是套用於黃鶴樓、滕王閣等大型風景建築。

日本古建築中也有類似的龜頭屋,或者採用簡化版本,將正檐向上撩起一塊三角形,比如徐福神社和著名的大坂古堡。

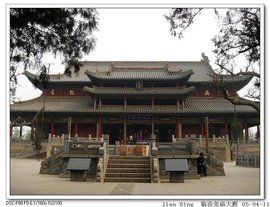

在主建築之一側突出1間(或3間),由兩個九脊殿丁字相交,插入部分叫抱廈。十字相交的 叫十字脊。(如河北正定隆興寺摩尼殿)

"抱廈"是建築術語,是指在原建築之前或之後接建出來的小房子,去北京的大觀園的怡紅院一看就知道了,怡紅院中寶玉住的房子是五間的上房,在其前檐接建出三間的小卷棚,這就是"抱廈"的一種,如果"抱廈"建在正房的北側,就是"倒座抱廈".如果在正房或廂房的兩側接建出小房子,這就叫"耳房",象正房長出兩個小耳朵.

日本

在日本,抱廈這種建築形式被廣泛套用,稱為“破風”

。