天氣系統

天氣系統天氣系統是一個地方的天氣變化,是由於其中一個個移動的大大小小的系統(高壓、低壓等)引起的這些系統稱為。氣象衛星觀測資料表明,大大小小的天氣系統是相互交織、相互作用著、在大氣運動過程中演變著。最大的天氣系統範圍可達2,000公里以上,最小的還不到1公里。尺度越大的系統,生命史越長;尺度越小的系統,生命史越短,較小系統往往是在較大尺度系統的孕育下形成、發展起來的,而較小系統的發展、壯大以後,又給較大系統以反作用,彼此相互聯繫,相互制約,關係錯綜複雜。各種天氣系統有一定的空間範圍,一定的新生、變化和消亡的過程。各種天氣系統發展的不同階段有其相應的天氣現象分布。在天氣預報中通過對於各種系統的預報,可以大致預報未來一段時間內的天氣變化。許多天氣系統的組合,構成大範圍的天氣形勢,構成半球甚至全球的大氣環流。

介紹

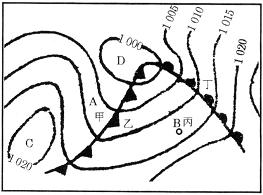

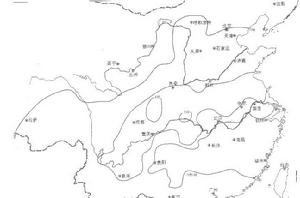

天氣系統是具有一定的溫度、氣壓或風等氣象要素空間結構特徵的大氣運動系統。如有 的以空間氣壓分布為特徵組 圖表

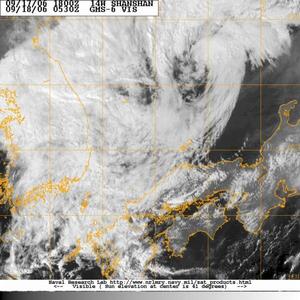

圖表按照氣象要素的空間分布而劃分的具有典型特徵的大氣運動系統(通常指氣壓空間分布所組成的系統),如高(氣)壓、低(氣)壓、高壓脊、低壓槽等。有時指風分布的系統,如氣鏇環流、反氣鏇環流、切變線等。有時指溫度分布的系統,如高溫區、低溫區、鋒區等。有時指天氣現象分布的系統,如雷暴、熱帶雲團等。這一要素系統同另一要素系統之間常常有一定的配置關係。氣壓系統和風場之間的關係較好:低壓和氣鏇環流相配置,有時稱為低壓,有時稱為氣鏇;高壓和反氣鏇相配置,有時稱為高壓,有時稱為反氣鏇。氣壓系統和溫度系統也常呈一定配置關係。如:低壓和低溫區相配置,稱為冷低壓或冷渦;低壓和高溫區相配置,稱為熱低壓。氣壓系統還可同天氣現象存在一定配置關係,如雷暴和(小)高壓配置,稱為雷暴高壓。天氣系統可以通過各種天氣圖和衛星雲圖等分析工具分析出來。

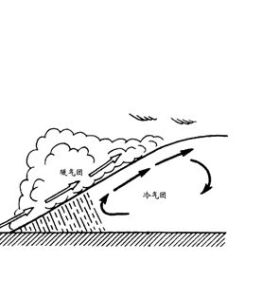

各類天氣系統,都是在一定地理環境中形成、發展和演變著,都具有一定地理環境的特性。比如極地和高緯地區,終年嚴寒、乾燥。這一環境特性成為極地和高緯地區的高空極渦、低槽和低空冷高壓系統形成、發展的必要條件。赤道和低緯地區,終年高溫、潮濕,大氣處於不穩定狀態,是對流天氣系統形成、發展的重要基礎。中緯度處於冷暖氣流交匯地帶,不僅冷、暖氣團頻繁交替,而且鋒面、氣鏇系統得以形成、發展。天氣系統的形成、活動,反過來又會給地理環境以影響。認識和掌握天氣系統的結構、組成、運動變化規律以及同地理環境間的相互關係,了解氣候的形成、變化和預測地理環境的演變都是十分重要的。

特徵尺度

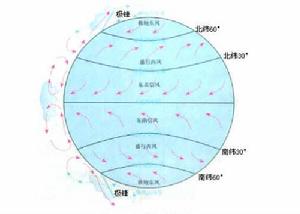

大氣環流

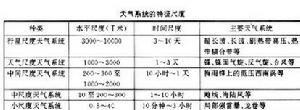

大氣環流各類天氣系統有一定的特徵尺度。空間尺度主要以天氣系統的水平尺度的大小來衡量,水平尺度系指天氣系統的波長或擾動直徑;時間尺度以天氣系統的生命史的時間長短來衡量,生命史系指天氣系統由新生到消亡的生消過程。一般天氣系統的水平尺度越大,其時間尺度也越長。

在20世紀40年代以前,地面觀測站平均距離約為200~300公里,以此站距觀測所得的資料分析出來的高、低壓系統,稱為天氣系統,現在稱為天氣尺度天氣系統。40年代,發展了高空氣象觀測(平均站距約為 500公里),把從高空天氣圖上發現的、波長與地球半徑相當的波動,稱為行星尺度天氣系統。

50年代前後,在研究對流性災害天氣時,發現了許多水平範圍為一二百公里、幾十公里甚至幾公里的高、低壓系統,統稱為中小尺度天氣系統。分析這類系統,必須建立稠密的觀測網,比如在美國有所謂的α、β和γ觀測網,站距分別約為50公里、8公里和2.5公里。到了70年代,用 300~400公里格距進行數值天氣預報時,往往因這種格距太大而分析不出一些具有對流性天氣的系統,影響了預報效果。當格距縮小到100~200公里時,即可分析出來,後來就稱這類尺度的系統為中間尺度天氣系統。

相關分類

大氣中各類天氣系統的特徵尺度相差很大,有大至上萬公里的,如超長波、副熱帶高壓,也有小至幾百米的,如龍 降雨等值線

降雨等值線200~2000公里的稱中尺度α天氣系統,包括颱風、鋒面等;20~200公里的稱中尺度β天氣系統,包括龍捲、颮線等; 2~20公里的稱中尺度γ天氣系統,包括雷暴單體等。而在日本則將2000公里到 200公里範圍內的系統,稱為中間尺度天氣系統,將200公里到1公里範圍的系統,稱為中尺度天氣系統。此外,也有將行星尺度天氣系統和天氣尺度天氣系統統稱為大尺度天氣系統,把凡比天氣尺度小的天氣系統,包括中間尺度、中尺度和小尺度天氣系統,統稱為次天氣尺度天氣系統;也有人只把比天氣尺度系統小一些的系統(即專指中間尺度天氣系統),稱為次天氣尺度天氣系統。更客觀、更統一的天氣系統分類尚得進一步研究。

在高空天氣圖上,也有按整個緯圈的波數來劃分天氣系統的,通常把波數為1~3的波動稱為超長波,波數為4~8的波動稱為長波,它們都屬於行星尺度天氣系統,波數大於8的波動稱為短波,相當於天氣尺度天氣系統或更小尺度的天氣系統。

尺度效應

各類天氣系統的空間尺度(水平的和鉛直的)和時間尺度,以及特徵的水平風速,都是根據實際觀測確定的。但有些量 氣鏇

氣鏇各類天氣系統的鉛直運動速度有一定的特徵數值,如行星尺度天氣系統為10-1厘米/秒,天氣尺度天氣系統為10°厘米/秒,小尺度天氣系統的鉛直速度約為天氣尺度天氣系統100倍,即102厘米/秒。

自40年代末期出現尺度分析方法以後,人們常常將完全的運動方程,按照各類天氣系統的特徵尺度進行簡化,研究各類系統大氣運動的規律以及系統的移動。如研究天氣尺度天氣系統可以套用準地轉平衡近似和靜力學關係,而中小尺度天氣系統則不滿足地轉平衡和靜力平衡。

演化消亡

天氣系統總是處在不斷地新生、發展和消亡之中。各種天氣系統有不同的生消條件和能量來源。即使特徵尺度同屬一 溫帶氣鏇

溫帶氣鏇天氣系統與大氣環流之間,不僅在流型上有關聯,而且存在著內在的聯繫。如大尺度天氣系統的活動,通過熱量、動量的南北輸送以及能量的轉換,對於大氣環流的維持起著重要作用。而大氣環流的熱力狀況和基本風系的特點,如西風氣流的水平變化和垂直變化等,又反過來制約著大尺度天氣系統,直接影響著大尺度天氣系統的發展。天氣系統組合的演變,如緯向環流的恢復,波動群速的傳播,以及行星尺度天氣系統的發展等,可以導致相當廣泛地區甚至全球範圍大氣環流的變化。大氣環流的變化又是造成大範圍長時期天氣變化的條件和機制。從事短期天氣預報,可以主要考慮單一的天氣系統的變化,而從事中期、長期天氣預報則需要研究天氣系統組合的演變規律,需要研究超長波以至整個大氣環流的演變規律。