全色盲聽力助視器

一旦某些基因發生改變,導致所有的視錐細胞都無法正常工作,這樣的人就無法辨認任何色彩,整個世界在他們眼裡,非黑即白哈維森的作品《我的水壺聽起來是藍色的》。

全色盲聽力助視器

全色盲聽力助視器全色盲患者眼中的奇妙世界

無遮無攔的陽光照耀著滿山蔥鬱的熱帶雨林。青翠欲滴的樹葉間顫巍巍地生出一朵紅色的扶桑花。花姿樹影的後面,是潔白的沙灘,無垠的太平洋——海水的顏色變幻莫測,靠近岸邊的是柔嫩的藍綠,遠處是深邃的靛藍。環礁心裡漾著同樣碧綠的海水,明黃黛紫的熱帶魚在繽紛的珊瑚叢里游來游去......

這是位於西太平洋上的小島平格拉普(Pingelap)。如果用黑白相機拍下這幅美麗的景致,你一定會覺得缺少豐富的色彩,風景仿佛也喪失了靈性。可是,對於小島上的許多居民來說,他們生活的天地,就是這樣一個黑白世界。

非黑即白的平格拉普島

全色盲,一種剝奪了人對色彩感知的罕見遺傳病,在這個小島上有異常高的發病率。通常,每三四萬人里才有一人是全色盲,可是,在這個大洋中的偏僻小島上,每十二個人中,就有一個人無法辨認色彩。

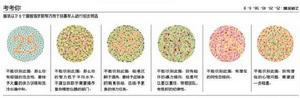

在我們的視網膜里,有兩種感光細胞對我們用雙眼感知世界起到關鍵性的作用——視桿細胞和視錐細胞。這兩種細胞里都含有感光蛋白。一旦光線打到視網膜上,感光蛋白迅速做出反應,產生電流信號,把外部世界的信息傳遞到我們的大腦之中。但是,視桿細胞和視錐細胞卻承擔著不同的功能。所有的視桿細胞裡面的感光蛋白,都只對一種波長的光線最為敏感;而視錐細胞卻因其所含有的感光蛋白不同而被分為三類,分別對藍綠色、黃色和橙色的光線敏感。正是因為我們有著三種不同的視錐細胞,我們的大腦才能分析三種視錐細胞對特定顏色的不同反應,進而分辨不同的顏色。

全色盲聽力助視器

全色盲聽力助視器可是一旦某些基因發生改變,導致所有的視錐細胞都無法正常工作,這樣的人天生就無法辨認色彩,整個世界在他們眼裡,只是不同程度、不同質地的灰色。不僅如此,因為他們僅靠視桿細胞產生視力——視桿細胞對光線極其敏感,僅需要一個光子就能讓一個視桿細胞產生顯著的電流信號(對於視錐細胞,一般需要一百個光子才能產生顯著信號)——當他們身處明亮的陽光下面時,視桿細胞立刻達到過飽和,雙眼瞬間暫時性失明。而且,因為視錐細胞一般出現在視網膜的中心聚焦區,而視桿細胞位於視網膜的邊緣,全色盲者看東西清晰程度只有普通人的1/10。此外,他們還有眼球震顫之類的毛病。在明亮的光線下,他們必須不停地眨眼、眯眼、斜眼,才能勉強看清外部世界。

究竟為什麼這個小島上的全色盲發病率如此之高呢?這要歸咎於兩百多年前的一場災難——1775年,颶風襲擊了這個小島,島上上千名島民死亡了90%。因為颶風毀壞了植被,活下來的居民也陷入了饑荒。最後,整個小島只有二十個人存活了下來。而這二十個人里,有一個人攜帶了全色盲的基因,而他,正是這個小島的國王。

通常,全色盲是一種隱形遺傳疾病。這就意味著,一個人必須同時從父母雙方繼承兩條全色盲基因,他才會成為全色盲——如果僅繼承了一條,而另一條是正常非色盲基因的話,他將與普通人無異。由於全色盲基因本身就很罕見,再加上它隱性遺傳的特點,全色盲在人群里非常稀少。可是這場滅頂之災仿佛濃縮橙汁一樣,把小島居民里的全色盲基因比例大大提高了。再加上人口數量銳減,近親繁殖在所難免,從災後第四代居民開始,全色盲的問題就凸現出來——今天,島上有近10%的人是全色盲,而近1/3的人是全色盲基因的攜帶者。

在島上,美國眼科專家羅伯特·華瑟曼(Robert Wasserman)難以置信地問色盲導遊詹姆斯:“既然你們不能看到顏色,怎么能分辨香蕉熟沒熟呢?”導遊立刻爬上一棵香蕉樹,片刻之後拎回一隻鮮綠色的香蕉。面對綠香蕉,羅伯特心存疑惑,但當他輕易地剝去香蕉皮,咬了一小口之後,立刻狼吞虎咽地吃掉了它——極其美味。喪失了色覺之後,全色盲們不但對濃淡明暗有了更細緻的體會,他們的其他感覺也變得更加敏銳,“我們會看、會摸、會聞——我們把許多東西都考慮進去,”詹姆斯說,“不像你們,只根據是黃是綠來判斷香蕉的生熟。”

我們的神經系統有著神奇的可塑性。當一種感覺被剝奪了以後,其他的感覺會變得格外敏銳——譬如失明的人,往往有著格外強大的聽覺系統。這是因為,一方面,本來應該被用來處理視覺信息的神經元現在可以被用來處理聽覺信息的,壯大了聽覺系統的工作隊伍;另一方面,因為盲人比常人更依賴聽覺系統,大腦更加積極地處理聽覺信息,這會導致主管聽覺的神經元之間溝通更加高效。而全色盲們,自有其常人所不具備的優勢。

傾聽色彩之音

和平格拉普的很多島民一樣, 25歲的西班牙藝術家內爾·哈維森(Neil Harbisson)也曾深受全色盲之困。

即使是吃早餐這樣的簡單行為,在哈維森看來都相當困難:“如果一種食物並不是以常見的形狀擺在我面前,我根本不知道它是什麼。我曾經把果醬和番茄醬混合,還經常把橙汁和蘋果汁搞錯。我不得不經常請其他人告訴我某種食物是什麼,或者自己聞一聞。在我小時候,很多人都認為我的行為有一點古怪。”

全色盲聽力助視器

全色盲聽力助視器2004年的一天,哈維森在一家咖啡館休息時,眼前走來一位姑娘。他於是衝動地表示:“我可以認識你嗎?我是說你看起來就像一位天使,特別是你裙子上的這片樹葉,簡直美極了。”話音剛落,咖啡館裡傳來一陣爆笑。哈維森還沒有明白是怎么回事,女孩已經十分窘迫。

原來,她在喝咖啡時,不小心把咖啡灑到身上,那片所謂的“樹葉”其實竟是一塊污漬。

陰差陽差的是,那個女孩後來與他墜入了愛河。

Eyeborg音頻助視器的出現改變了哈維森非黑即白的世界。數字多媒體專家亞當·蒙塔丹特意為他設計,戴在頭上,上面裝有數位相機。這部數位相機可以識別出多達360種顏色,並通過一台筆記本電腦將顏色變成聲波,並最終通過不同的聲音表現出來。尖銳的聲音代表哈維森面前的是淺顏色;而深沉的聲音則代表了較深的深色。

在音頻助視器的幫助下,現在哈維森開始穿著明亮的桔黃色套頭外衣,牛仔褲下方露出紅色的襪子。他笑著說,這是第一次買色彩鮮艷的衣服。“我走過一家商店時看到了這些鮮艷的衣服。當時我想:‘我喜歡這種襪子發出的聲音,我要買一雙。’”

為了創作“城市色彩”作品系列,哈維森戴著Eyeborg在歐洲四處遊走。他的作品是,在一個方塊中,用兩種不同顏色的三角來表現歐洲的每一座首都城市。比如,摩納哥首都是天藍色和橙紅色,斯洛伐克首都是黃色和青綠色,而安道爾首都是深綠色和紫紅色。

哈維森表示:“現在,我把我的工作看成是在畫布上作曲。以前,我甚至有點害怕看到我的作品。但如今,一切都不同了。我從中享受著無窮的樂趣,我畫的所有東西都擁有聲音。”

不一樣的花花世界

研究證實,大多數哺乳動物是色盲。即便是人類的“近親”,靈長類動物過著平淡無奇的灰色生活。田鼠、家鼠、黃鼠、花鼠、松鼠、草原犬等也不能分辨顏色。長頸鹿能分辨黃色、綠色和橘黃色。有趣的是,斑馬雖然是色盲,它卻能利用色彩來保護自己。

貓的視錐細胞只有綠色和藍色兩種。這樣,貓只能分辨有限的顏色,例如灰色和綠色、藍色、黃色。雖然它們犧牲了色彩感,但是卻換取了超級強大的夜視能力。在黑暗中,視錐細胞就開始罷工,這個時候,視網膜中的視桿細胞就上場。貓的視桿與視錐細胞的比例是25比1,而人類只有4比1,因而當切換到黑夜,貓就變得比人類更為靈敏。

鳥類則不然。除了貓頭鷹等視網膜中沒有錐狀細胞,無法認色彩以外,許多飛禽都有色彩的感覺。鳥類的辨色能力也有利於它們尋找配偶。

多數水生動物都具有辨色能力。鱸魚能感知顏色,生物學家用染成紅色的幼蟲餵它們,侍其習慣後,改用紅色羊毛餵它們,鱸魚竟然照吃不誤。

昆蟲雖然屬於低等動物,但是它們的辨色能力比哺乳動物高明。蜻蜓對色的視覺最佳,其次是蝴蝶和飛蛾。蒼蠅和蚊子也能看見顏色。家蠅最討厭藍色,因而不願接近藍色的門窗、帳幔。蚊子能夠辨認黃、藍和黑色,並且偏愛黑色。蜜蜂生活在萬紫千紅的花叢中,卻是紅色盲,蜜蜂能分辨青、黃、藍3種顏色,並看見人所看不見的紫外線。